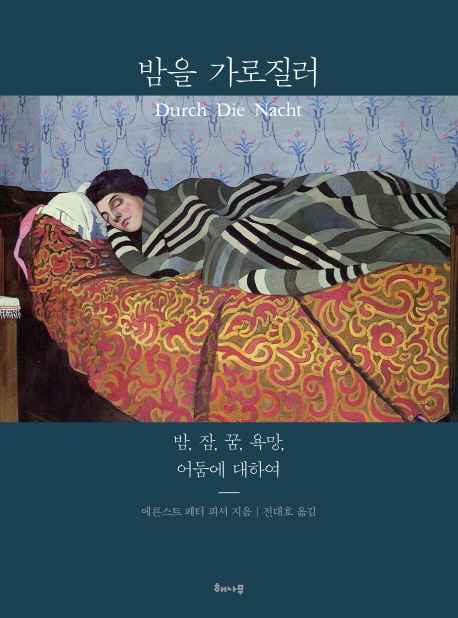

에른스트 페터 피셔 신간 '밤을 가로질러'

(서울=연합뉴스) 이웅 기자 = 숙면은 현대인에게 복이다.

모두가 밤새 깨지 않고 깊이 잠들기를 바라지만 쉽지가 않다.

그런데 잠에 대한 이런 생각(연속 수면)을 갖게 된 건 그리 오래지 않다.

인공조명이 등장하지 않은 산업화 이전 시기 사람들은 2단계로 나눠 잠을 자는 것이 일반적이었다. 초저녁부터 4시간가량 자고 깨어서 2~3시간을 보낸 뒤 아침까지 4시간 정도를 더 잤다는 것이다.

저명한 독일 과학사가 에른스트 페터 피셔는 최근 저서 '밤을 가로질러'(해나무 펴냄)를 통해 잠, 꿈, 사랑, 욕망, 악, 어둠 등 밤의 여러 측면을 과학적으로 탐색하고 철학적으로 사색한다.

피셔는 '과학을 배반하는 과학', '슈뢰딩거의 고양이', '인간-사람이 알아야 할 모든 것' 등의 저서로 이름을 알렸다.

밤은 공 모양 지구가 자신에게 드리운 그림자라는 근대적 자각이 있기 전까지 인간에게 두려움의 대상이었다. 많은 사람이 밤의 어둠을 인간이 저지른 잘못 때문에 신이 내린 형벌로 여겼고 어둠을 악과 죄의 근원으로 생각했다.

책은 사람들이 이런 전근대적 미몽에서 벗어나 밤을 새롭게 발견한 시기를 17세기 후반으로 본다.

이 무렵 독일어로 '밤생활'이란 뜻의 '나흐틀레벤(Nachtleben)'이란 말이 등장했으며, 저녁에 공연하는 극장과 밤에도 음료를 팔며 사교의 기회를 제공하는 간이식당이 생겨났다. 역사가들은 이를 '야간화(nocturnalization)'라 부른다.

2단계로 나눠 밤잠을 자던 과거 깜깜한 어둠 속에 깨어있던 2~3시간 동안 사람들은 무얼 했을까.

중세에는 자정 기도를 통해 신과 대화하기를 권했다. 일부 철학자는 밤의 어둠과 고요를 집중력을 요하는 문제를 숙고하는 성찰의 기회로 삼았다. 하지만 훨씬 긴 세월 대다수 사람은 그 시간에 주로 자손을 만들었다.

책은 밤을 어둠으로 채운 우주의 95%를 차지하는 암흑물질과 암흑에너지부터 신생 의학 분야인 수면학, 시간생물학, 인간이 밤을 가로지르면서 얻게 된 속성들까지 밤을 화두로 삼아 과학, 역사, 철학, 문학, 예술을 종횡무진한다.

특히 밤이 일깨우는 존재의 이중성, 삶의 이중성에 주목한다. 그림자는 빛의 부재를 깨닫게 하고, 밤과 어둠은 낮과 빛의 모태이자 자양분이 된다. 만물은 이런 이중적 질서에 따라 배열되고 움직인다.

저자는 우리 내면의 밤에 깊이 천착해 들어간다.

낮에는 모범적 시민이자 목수로 살아가다 밤에는 범죄자로 돌변하는 '지킬 박사와 하이드 씨' 같은 인간의 이중성은 우주의 질서만큼이나 자명하고 본질적이고 숙명적이다.

인간의 도덕 역시 마찬가지다. 동족이나 가족에 대한 우호성은 낯선 사람이나 적을 향한 공격성과 한 몸이다.

그렇다면 인간에게 내재한 근본적인 악은 어떻게 통제할 것인가. 많은 철학자와 과학자가 빛이라 할 인간의 이성에 의지한다.

하지만 저자는 나치의 홀로코스트, 원자폭탄, 환경파괴가 이미 증명했듯 인간의 합리성으론 부족하다고 지적한다. 빛과 함께 어둠을, 낮과 함께 밤까지 보듬어 안을 때 비로소 인간의 삶과 도덕이 완성될 수 있다는 것이다.

"인류를 구할 주체는 이성이 아니라 이성과 그 짝꿍이 이룬 상보적 대립쌍이다. 생각의 논리적 측면을 발달시키는 것과 더불어 영혼의 몽상적이며 매혹적인 밤 측면과 거기에 딸린 온갖 감정들을 수용하고 다루는 것을 포괄적인 인간 교육과 교양의 한 부분으로 삼는 방안을 숙고할 필요가 있다. 어쩌면 그런 교육을 통해서 인류는 자신에게 맡겨진 것과 자신이 가치 있게 여기는 것들을 더 책임감 있게 다루는 법을 배우게 될 것이다."

전대호 옮김. 352쪽. 1만6천원.

abullapia@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스