국립한글박물관 '청인의 임서'·'명필을 꿈꾸다'展

(서울=연합뉴스) 박상현 기자 = 동아시아에서 글씨는 마음의 거울로 인식됐다. 서예는 시(詩), 그림과 함께 묵객이 갖춰야 할 교양으로 꼽혔다.

중국에는 '글씨를 쓰고 쓰고 또 쓰니 연못이 검은빛이 됐다'는 지수진흑(池水盡黑)이라는 고사가 전하고, 글씨에 능한 추사 김정희(1786∼1856)는 "가슴 속에 오천 문자가 있어야 비로소 붓을 들 만하다"고 강조했다.

명필이 되려면 이처럼 무수히 노력해야 했는데, 그 방법 가운데 하나가 옛 글씨를 따라 쓰는 '임서'(臨書)였다. 모방은 창조의 어머니라는 말은 서예에도 통용한 셈이다.

국립한글박물관에서 5일 개막한 특별전 '청인의 임서'와 '명필을 꿈꾸다'는 임서를 중심으로 17세기 이후 한국과 중국 서예문화를 한자리에서 비교하는 자리다.

박물관이 지난해 교류·협력 양해각서를 체결한 중국 산둥박물관과 함께 기획한 전시에는 우리의 국보에 해당하는 1급 문화재를 포함해 중국 유물 23건 30점과 한국 유물 71건 90점이 나왔다.

전시를 기획한 유호선 학예연구관은 "임서의 첫 번째 과정은 형태를 익히는 형임(形臨)이고, 두 번째는 형태보다는 서예가의 정신과 뜻에 중점을 두는 의임(意臨)이며, 세 번째는 원본을 보지 않고도 재현하는 배임(背臨)"이라며 "훌륭한 서예가가 되려면 임서를 반복해야 했다"고 설명했다.

전시 공간은 '청인의 임서'와 '명필을 꿈꾸다'가 완전히 구분된다. '청인의 임서'는 전반적으로 어둡고 내부에 붉은색을 많이 썼지만, '명필을 꿈꾸다'는 밝은 분위기에 흰색과 초록색을 사용했다.

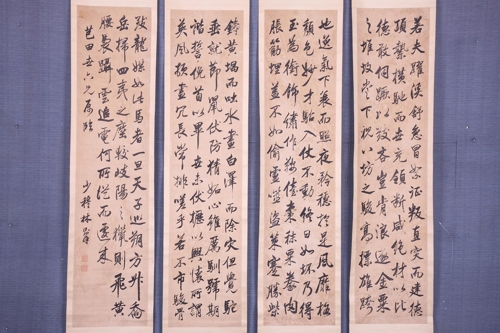

'청인의 임서'에서는 원본과 임서 글씨를 나란히 전시했다. 청나라 문신인 왕탁(王鐸)이 왕희지 아들 왕헌지(王獻之)의 경조첩(敬祖帖)을 따라 쓴 작품, 강여장(姜如璋)이 왕희지가 남긴 '상우첩'(上虞帖)을 베낀 글씨가 공개됐다.

'명필을 꿈꾸다'는 추사가 주인공이라고 할 만하다. 김정희가 한나라 전서(篆書·중국 진시황이 제정해 도장에 많이 사용하는 서체)를 모아 쓴 '한전잔자'(漢篆殘字), 전서를 생각하며 예서(隷書·전서보다 쓰기 쉽도록 고안한 서체)를 쓴 '전의한예'(篆意漢隷)를 비롯해 후대 서예가가 추사 글씨를 따라 쓴 작품이 출품됐다.

또 조선왕실에서 글씨를 대필한 궁인인 서사상궁(書寫尙宮)이 가지런한 한글 궁체를 연습한 유물도 선보인다.

유 연구관은 "서예 전시가 어렵다는 점을 고려해 작품 옆 설명을 줄이고, 디지털 영상물과 별도 설명문을 마련했다"며 "한글과 한자 서체를 따라 쓰는 체험도 할 수 있다"고 말했다.

박영국 관장은 "박물관이 개최하는 첫 번째 교류전이자 서예를 주제로 한 두 번째 전시"라며 "임서를 현대적으로 계승해 한글 서체 발전에 기여하고자 한다"고 밝혔다.

전시는 내년 1월 20일까지. 관람료는 없다.

psh59@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스