"35년 석유개발 노하우와 SKT 등 데이터 과학 역량 결합"

(오클라호마=연합뉴스) 강영두 특파원 = "결국은 싸게 뚫고 많이 생산해야 한다. 차별적인 기술을 확보해 승부를 걸겠다."

지난달 30일(현지시간) 오클라호마시티에서 만난 SK이노베이션 E&P(석유개발부문) 김태원 북미사업본부장은 "남들을 따라만 가서는 영원히 앞지를 수 없다"며 다부진 포부를 밝혔다. 아직 걸음마 단계인 SK이노베이션의 셰일가스 생산 역량을 글로벌 일류기업에 버금가는 수준으로 키우겠다는 것이다.

셰일가스 사업의 본고장인 미국에서 생산광구를 운영하는 유일한 아시아 기업이라는 자부심만으로는 '배가 고프다'는 의미다.

"시행착오를 통해 많이 배웠다"는 김 본부장은 1983년 석유개발 사업에 뛰어든 이후 켜켜이 쌓은 SK의 기술 및 운영 역량을 셰일가스 사업에 접목할 방침이다.

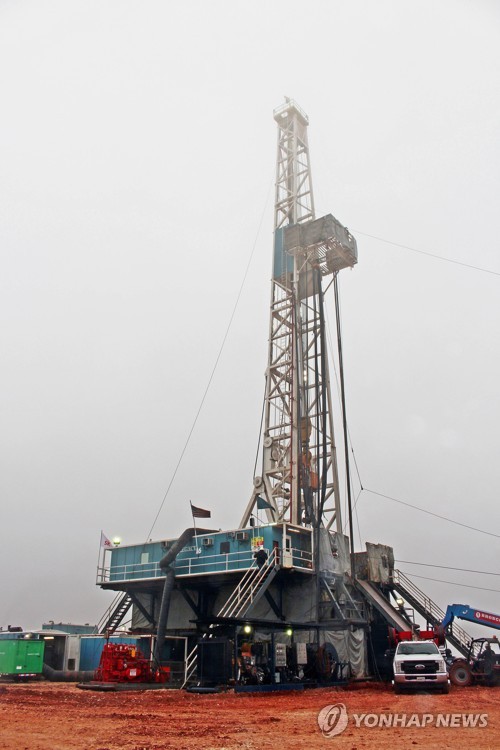

셰일 원유와 가스는 '수직+수평'(L자형) 시추 후, 셰일 암반을 고압의 물로 깨뜨려서 추출한다. 이는 수직 시추 후 '빨대'(유정용 강관)를 꽂아 액체 원유와 가스를 뽑아 올리는 전통적인 방식(이를 석유업계는 '컨벤셔널'이라고 부른다)과는 다르다.

그러나 김 본부장은 "우리는 다른 셰일가스 업체들에는 없는 35년 노하우의 '컨벤셔널' 역량들을 동원할 수 있다"면서 일례로 탄성파(seismic) 탐사 기술을 들었다.

탄성파로 지층을 해석하고 석유를 만들어내는 근원암이 분포된 지역을 찾아내는 것인데, 이 기술 덕분에 시추 실패 확률이 크게 낮아졌다고 그는 설명했다.

가장 효율적인 유정(油井)의 위치를 찾아내는 노하우 역시 초기 투자비용을 낮추는 경쟁력 중 하나다. 유정 하나를 뚫어 셰일 오일과 가스를 생산하는 데는 약 450만 달러(50억원)가 든다.

김 본부장은 "서로 나란히 위치한 유정인데도 생산량은 2~5배 차이가 나기도 한다"며 "그러나 아직 왜 그런지 정확한 원인은 잘 모른다"고 말했다.

그는 "결국 남들보다 적은 비용으로 유정을 뚫고, 더 많은 오일과 가스를 생산해내야만 한다"면서 "SK이노베이션의 오랜 노하우가 담긴 최적화 기술과 SK텔레콤, SK 주식회사 C&C 등의 데이터 과학 기술 역량을 융복합해서 승부를 걸려고 한다"고 말했다.

k0279@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스