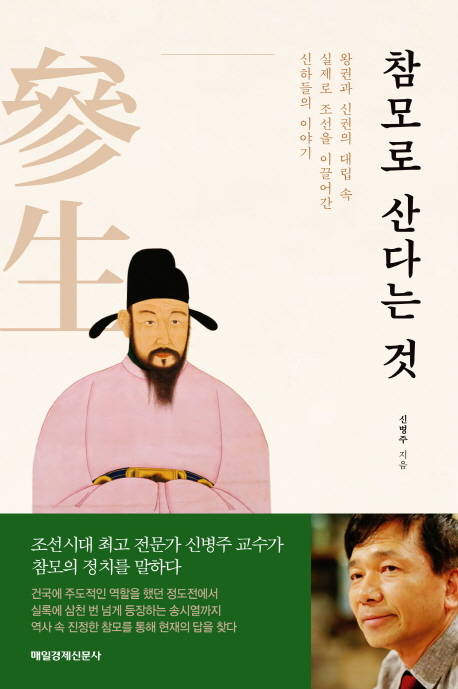

신간 '참모로 산다는 것'…왕권-신권 대립이 만드는 절묘한 견제와 균형

(서울=연합뉴스) 이승우 기자 = 문재인 정부 2기 청와대 비서진이 최근 진용을 갖췄다. 초기 참모진이 역사 속으로 사라지고 새 피가 국정 최전선에서 대통령을 보필하게 됐다. 새 비서진은 물론 1기 참모진에 대한 평가도 아직은 이르다. 정부 말기 또는 임기 종료 후 냉정한 평가와 분석이 나올 것이다.

이러한 참모의 중요성은 현대 정치에서뿐 아니라 중세 조선시대에서도 상당히 강조됐다. 역사학자 신병주의 신간 '참모로 산다는 것'은 왕권과 신권의 첨예한 대립 속에서 실제로 조선을 이끈 '왕의 남자들'을 다뤘다.

과거의 역사는 현재의 거울이며 역사는 순환한다. 과거 참모들의 성패는 앞으로도 비슷한 형태로 나타날 가능성이 있다.

이성계를 도와 조선을 개국한 '천재 참모' 정도전은 세계사적으로도 흔치 않은 500여년 역사를 이어갈 왕조의 기틀을 마련했다. 하지만 '신권(臣權)'을 강조한 소신이 화를 불렀고 결국 이방원(태종)에 의해 제거됐다.

하지만 "백성은 나라의 근본이며 임금의 하늘"이라고 선언한 정도전의 민본 사상이 없었다면 조선은 장수 국가가 되지 못했을 가능성이 크다. 왕권과 신권이 절묘하도록 팽팽히 대립하게 만든 정치 시스템 역시 조선이 유구한 역사를 유지한 원동력이었다. 이 역시 정도전 작품이다.

이처럼 천하에 으뜸갈 재주를 갖고 태어났지만, 태양 옆에 서 있던 정도전은 뜨거운 열에 타 죽었다. 그래서 참모이자 모사로서 능력만 떼어놓고 보면 동시대 관료이자 '정적'이던 하륜이 정도전을 능가한다는 평가도 있다.

고려말 이미 관직에 오른 하륜은 태종이 고려 충신 정몽주를 제거하고 '왕자의 난' 당시 정도전과 방석을 해치우는 과정에서 모사 역할을 했다. 태종은 하륜이 있었기에 왕위에 오를 수 있었고 하륜은 태종을 이용해 라이벌 정도전을 없앨 수 있었다.

바로 어제까지 제왕 못지않은 최고 권력을 누렸지만, 권력을 잃자 최악의 형벌인 '부관참시'까지 당한 참모도 적지 않다. 칼날과 같은 권력의 무서움을 일깨우는 역사적 단면들이다.

영남 사림파 영수 김종직은 그 유명한 '조의제문'을 작성해 사후인 1498년 무오사화의 실마리를 제공했으며, 결국 부관참시를 당했다.

하지만 김종직의 조의제문을 그의 제자인 사관 김일손이 사초에 싣지만 않았더라도 무오사화나 부관참시는 없었을 것이다. 조의제문은 숙부 항우에 살해당한 초나라 의제를 조문한 글로 사실은 선왕 세조의 단종 시해를 에둘러 비판하는 내용이었다.

훈구파들은 이를 영남 사림파를 절멸할 기회로 보고 치밀한 정치 공작을 통해 이슈화에 성공했다. 연산군은 사초 사건 연루자들을 능지처참하고 나머지 영남 사림파는 유배했다. 김종직 시신은 무덤에서 꺼내져 다시 처형당했다.

명재상으로 청사에 남은 황희는 세종 시절 무려 19년간 영의정 자리에 있었다. 최고령 영의정 기록도 있다. 정도전이 태조의 남자, 하륜이 태종의 남자라면, 황희는 세종의 남자였다. 그런데 지금으로 치면 국무총리인 영의정 자리에 20년 가까이 머문 신기의 처세술은 무엇일까.

저자는 역설적으로 황희가 세종 즉위에 반대한 사실에 주목한다.

황희는 태종 시절에도 고속 승진을 거듭하면서 속된 말로 잘 나갔다. 그러나 사람들이 무능력자, 범죄자보다 더 싫어하는 게 '시기·질투 유발자'라는 말처럼, 황희도 큰 정치적 위기를 맞는다. 1418년 태종이 양녕대군을 폐위하고 셋째 아들 충녕(세종)을 세자로 지명할 때 황희가 장자 세습 원칙을 들어 폐출에 반대했기 때문이다.

다혈질 태종의 분노는 무서웠다. 황희를 서인(서민)으로 폐하고 경기도 교하로 유배했다. 이어 한양에서 한참 떨어진 전라도 남원까지 내쫓았다. 하지만 역사는 이래서 흥미롭다. 역설적으로 '정치적 사망 선고'를 받은 황희를 되살린 것은 그가 세자 책봉에 반대한 세종이었다.

무엇보다 참모의 역할은 위기 때 가장 중요하다. 나라 흥망에 직결되기 때문이다.

조선 중기를 대표하는 정치가인 율곡 이이와 서애 유성룡 이야기는 그래서 지금도 울림을 준다.

아홉 차례나 장원급제한 천재 율곡은 비범한 학자답게 임진왜란을 앞두고 '십만 양병설'을 제안한다. 기록에는 율곡이 1583년 경연에서 10만명 병사를 양성하자고 주장하자 서애가 평화의 시기에 양병은 오히려 화를 부른다는 취지로 맞선 것으로 돼 있다.

그런데 십만 양병설은 동인과 서인 간 당쟁 이슈로도 활용된다. 율곡 학통을 계승한 서인이 조선 후기 정치 주도세력이 되면서 임진왜란을 미리 예견하고 대비하려 한 율곡의 능력과 함께 동인의 영수 서애의 무능을 부각함으로써 서인 세력 위상을 강화하는 프로파간다로 십만 양병설을 널리 퍼뜨린다.

그러나 서애도 임란이 일어난 뒤에는 이를 극복하는 과정에서 이순신과 함께 가장 중요한 '참모'로 역사에 기록돼 있다. 서애는 정치적 입지가 약한 이순신을 천거했으며, 임란 당시 영의정으로 전쟁 수행 과정에서 중요한 결정들을 담당했다.

퇴임 후엔 고향 경북 안동으로 돌아와 남긴 징비록을 통해 국가적 위기 상황에서 참모가 어떻게 행동해야 하는지를 기록으로 전수했다.

매일경제신문사. 472쪽. 1만9천원.

leslie@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스