10일부터 증차된 버스 첫차에 타보니

(서울=연합뉴스) 이상서 기자 이세연 인턴기자 = 경기도 의정부에 사는 조현순(73)씨의 일터는 강남역 부근 한 고층빌딩. 조씨는 매일 새벽 2시반이면 일어나 심야버스를 타고 도봉구청으로 향한다. 여기서 146번 첫차로 갈아탄 뒤 1시간 정도를 더 달려 강남역에 내린다. 조씨가 하는 일은 빌딩 청소. "빌딩 청소한 지는 수십년, 146번 버스 탄 지는 10년 됐다"고 말했다. 3남매는 모두 결혼해서 자식까지 낳았지만, 자녀들에게 짐이 되기 싫어 청소일을 그만둘 수 없다고 한다. 조씨는 "매일 같은 버스에서 만나는 사람들 모두 이제는 식구같이 느껴진다"며 "타던 사람이 안 보이면 '요새 무슨 일이 생겼나'하고 걱정이 들 정도"라고 했다.

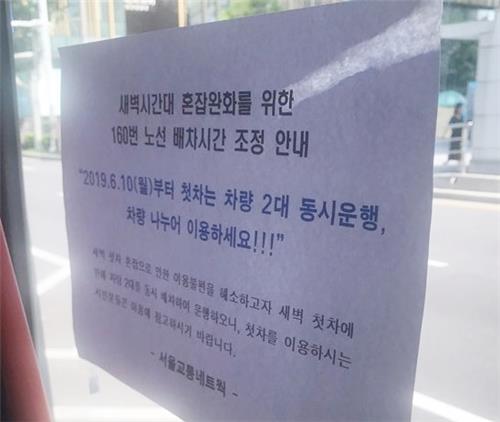

서울시는 지난 10일부터 새벽 노동자가 몰리는 4개 노선의 새벽 시간대 배차를 늘렸다. 146번(상계∼강남), 240번(중랑∼신사), 504번(광명∼남대문), 160번(도봉∼온수)이다. 이들의 출근길은 좀 나아졌을까. 지난 12일 146번 첫차를 타고 새벽 노동자들의 애환과 사연을 들어봤다.

박영숙(63)씨도 조현순씨와 마찬가지로 146번 첫차를 10년 가까이 타고 있다. 사방이 온통 깜깜한 새벽 4시5분 버스의 출발점인 상계10동 우체국 정류장에서 첫차를 기다렸다가 가장 먼저 탄다고 했다. 20년 넘게 건물 청소원으로 일해 온 그는 2012년부터는 강남에 있는 한 공기업으로 출근한다. 회사에 도착하는 시간은 오전 5시30분. 직원들이 회사에 나오기 전까지 청소를 마쳐야 하기 때문에 누구보다 일찍 출근하는 것이다.

처음 일을 시작할 때는 새벽 버스에 이렇게 많은 사람이 타는 줄도 몰랐지만, 이제는 어느 정류장에서 누가 타는지 다 알 정도라고 한다. 박씨는 "대부분 나와 비슷한 일하는 사람들이다"라며 "불쌍하면서도 대단하다. 개미같이 부지런히들 산다"라고 말했다.

조씨나 박씨 같은 빌딩 청소부, 경비원, 건설 노동자 등으로 채워지는 버스가 있다. 남들은 아직 잠에 빠져 있는 시간에 그날의 일감을 얻고, 건물을 청소하기 위해 집을 나서는 새벽 노동자들로 버스는 첫차부터 만원이다.

버스 안 사람들은 익숙한 듯 서로를 챙긴다. 움직이기 불편하다 보니 승하차 태그를 할 때가 되면 누군가 말없이 내민 교통카드가 이어달리기에서 바통 터치하듯이 다른 승객 손으로 넘겨져 승하차 태그가 된 뒤 다시 카드 주인에게 돌아가기도 한다. 서서 가는 이의 가방을 앉아 있던 다른 승객이 받아 주기도 하고, 내릴 곳이 되면 서로 알려준다. "이제 당신이 앉아가"라며 자리를 비켜주기도 한다.

146번 버스에는 그날그날 일자리를 구하는 건설 노동자도 탄다. 새벽 4시40분께 태릉입구역 정류장에서 버스에 올라탄 박공남(66)씨는 "1시간 정도 더 가서 강남역에서 내린 뒤 경기도 광교로 가는 버스로 갈아탄다"며 "146번을 타고 아파트 건설 현장으로 출근해 공사장 밥을 먹은 지 10년이 넘었다"고 말했다. 박씨는 기자에게 "이제부터 내릴 때까지 옴짝달싹 못 할 정도로 사람이 탈 것"이라고 귀띔했다.

실제로 정류장마다 7∼8명씩 손님을 태운 버스는 묵동삼거리 부근에 다다르자 발 디딜 틈이 없을 만큼 붐볐다. 오전 5시 군자교 정류장을 지나자 버스는 앞문을 열지 못할 정도로 사람이 몰렸고 뒷문으로 손님을 받기 시작했다. 불어난 승객만큼 차내 온도가 올라가자 "에어컨을 틀어달라"는 요청이 나왔다.

2001년부터 146번을 몰았다는 운전기사 최대식(59)씨는 "(만원일 때면) 100명은 족히 탄다"며 "(10일부터) 첫차가 두대로 늘긴 했지만 만원 버스인 건 여전하다"고 말했다.

강남의 한 건물 경비원으로 일하는 김모(68)씨는 만원 버스를 타고 가는 심정을 묻자 "그냥 버티는 거다"라며 "콩나물시루 같은 버스에서 버티고, 새벽잠 쫓으며 매일 버티고, 일터에서도 버티고, 먹고 살려고 버틴다"고 했다.

또 다른 건물 경비원인 박모(65)씨도 "이런 상황에서 한시간 반을 서서 가다 일터인 강남구청역에 내리면 일을 시작하기도 전에 진이 빠진다"고 말했다. 자신을 청소노동자라고 밝힌 다른 승객은 "첫차 타는 사람 중에는 일부러 버스를 여러 번 갈아타는 사람도 있다"고 전했다. 다리가 아프니까 앉아서 가기 위해 번거로워도 환승을 택한다는 것이다. 새벽 버스가 한 대 더 추가되기는 했지만 사실상 승객들이 체감하는 효과는 크지 않은 듯했다.

서울시 버스정책과 관계자는 "해당 버스의 첫차를 늘렸지만, 이용객도 증차 이전보다 60∼100명 더 늘었다"며 "버스 대수를 늘렸음에도 여전히 승객이 붐비는 만큼 새벽 시간대 배차를 더 확대하는 것도 검토 중"이라고 말했다.

한강을 건널 때쯤 되자 동이 트기 시작했고, 영동대교를 건너자 승객들로 꽉 찼던 버스에 숨통이 트였다. 청담역, 코엑스, 강남역 등을 지날 때마다 10여명씩 손님이 우르르 내렸다.

그러나 신논현역을 찍고 회차한 빈 버스는 이내 승객들로 다시 채워진다. 철야 근무를 끝낸 청소노동자의 퇴근 러시가 시작되는 것. 서초역의 한 빌딩에서 청소원으로 일한다는 한 중년 여성은 "이제 근무 교대를 하고 퇴근하던 참"이라고 대답한 뒤 버스 의자에 앉자마자 곯아떨어졌다.

일은 고되고 저임금에 남들은 알아주지도 않는 직업이지만 그래도 승객들을 버티게 하는 건 '자부심'이라고 말했다.

20년 가까이 새벽 버스를 타고 강남의 한 대기업에서 청소일을 하는 제모(70)씨는 코엑스 주변에 늘어선 마천루를 가리키며 이렇게 목소리를 높였다.

"청소 일한다고 하면 세상이 천하게 보는 거 알아요. 그래도 우리 같은 사람들 하루만 없어 봐. 저렇게 으리으리한 건물도 말도 못하게 더러워질걸요? 번쩍번쩍한 건물 유지하는 데 우리 힘도 있다고 생각해요. 그런 자부심으로 버티고 일하는 거야"

고층빌딩에 비친 햇살에 눈이 부셨는지 146번 버스 기사는 어느새 선글라스를 꺼내 쓴 채 다시 상계동으로 향하고 있었다.

shlamazel@yna.co.kr

seyeon@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스