무력투입 반대하던 환구시보 총편집인도 '무력 가능성' 시사

(베이징=연합뉴스) 심재훈 김진방 특파원 = 홍콩의 '범죄인 인도 법안'(송환법) 반대 시위가 갈수록 격화하면서 홍콩 문제 해결을 놓고 미·중 간 갈등이 커지고 있다.

홍콩 주재 중국 외교부 사무소 대변인은 13일 미국 상원을 이끄는 공화당의 미치 매코널 원내대표가 중국을 향해 강경 진압에 반대한다는 경고 메시지를 보낸 것에 강하게 반발했다.

이 대변인은 "미국 일부 의원이 사실을 무시하고 흑백을 전도하며 근거 없이 중앙 및 특구 정부를 헐뜯으며 극단적인 폭력 분자에 매우 잘못된 신호를 보내고 있다"면서 "중국은 이에 대해 강력한 불만과 결연한 반대를 표한다"고 밝혔다.

그는 "홍콩은 급진 시위자들의 폭력 행위가 극에 달해 경찰을 공격하고 홍콩의 법치와 사회 질서를 짓밟고 있다"면서 "또한 시민의 생명과 안전을 매우 위협하고 홍콩 번영 및 안정에 도전하며 일국양제(一國兩制·한 국가 두 체제)의 마지노선을 건드리고 있다"고 지적했다.

대변인은 "미국은 자국에서 발생한 경찰 습격 행동에 대해 무자비하고 엄하게 처벌하면서 홍콩에 대해서는 고의로 눈을 감고 홍콩 경찰이 굴욕을 당하도록 하고 문명적인 법 집행 행위를 평화 시위 탄압으로 매도하고 있다"고 불만을 토로했다.

그는 "이는 세상 사람들에게 미국 일부 인사들의 오만과 편견, 위선과 냉혈, 이기심과 횡포를 잘 보여주는 것"이라고 비난했다.

또 홍콩은 중국의 홍콩으로 홍콩 문제는 완전히 중국 내정이라는 점을 강조하면서 "어떠한 국가나 조직, 개인이 어떠한 방식으로든 관여하는 것은 용납하지 않을 것"이라고 경고했다.

그는 "어떤 사람도 우리의 국가 주권 및 안전과 홍콩의 번영 및 안전을 지키겠다는 결심을 과소평가해서는 안 되며 우리가 외세의 위협과 압력에 굴복할 것이라는 망상을 해서는 안 된다"고 말했다.

그는 이어 "우리는 미국 일부 정치인들이 국제법과 국제 기본 준칙을 준수하길 원한다"면서 "아울러 대다수 홍콩 시민의 반폭력, 법치 보호 의지를 인식해 극단적인 폭력 분자들과 선을 긋고 홍콩 문제 및 중국 내정 개입을 즉각 중단하길 강력히 촉구한다"고 목소리를 높였다.

중국은 홍콩 시위에 대한 미국의 지지가 빈번해지자 강경 진압을 압박하는 더 강력한 경고를 보내고 있다.

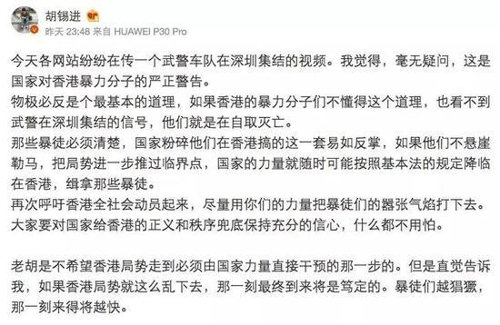

중국 공산당 기관지 인민일보 자매지인 환구시보(環球時報)의 후시진(胡錫進) 총편집인은 이날 트위터와 웨이보(微博·중국판 트위터)를 통해 그동안 중국의 무력 투입에 반대 의사를 표하던 입장을 뒤집고, 홍콩 시위 진압을 위해 중국 중앙정부가 무력을 투입할 가능성이 있다고 시사했다.

후 편집인은 "중국 무장 경찰이 선전(深천<土+川>)으로 집결하는 동영상이 인터넷상에 퍼지고 있다"면서 "이는 의심할 바 없이 홍콩 시위대에 대한 국가(중국)의 엄중한 경고"라고 말했다.

그는 "사물은 극에 달하면 반드시 뒤집힌다"면서 "홍콩 시위대가 선전에 무장 경찰이 집결하는 것이 무슨 신호인지 깨닫지 못한다면 자멸의 길을 걷게 될 것"이라고 경고했다.

이어 "국가가 폭도들을 척결하는 것은 손바닥을 뒤집는 것만큼 쉬운 일"이라며 "시위대가 낭떠러지에 이르러서야 말고삐를 잡아채지(懸崖勒馬·현애늑마) 않고 임계점에 한 발 더 다가선다면, 국가 역량은 언제든지 기본법에 따라 홍콩에 진입해 폭도들을 제압할 것"이라고 강조했다.

그러면서 "나는 홍콩의 정세가 국가 역량이 직접 개입할 정도의 상태로 나아가길 바라지 않는다"며 "폭도들이 지금처럼 혼란을 야기하고 더 날뛴다면 그 순간이 더 빨리 다가올 것"이라고 덧붙였다.

한편, 매코널 원내대표는 12일(현지시간) 홍콩 사태와 관련해 트위터 계정에 글을 올려 "어떤 폭력적인 단속도 전혀 용납할 수 없을 것이다. 내가 상원에서 말했던 것처럼 세계가 지켜보고 있다"고 말했다.

그는 "홍콩 시민들은 중국이 자신들의 자치권과 자유를 침해하려 할 때 용감하게 중국 공산당에 맞서고 있다"고 강조했다.

앞서 미 국무부는 최근 홍콩 시위 주도자들과 미국 영사가 만나는 장면이 포착된 사진이 중국 매체들에 공개된 것과 관련, 중국을 겨냥해 '폭력배 정권'이라고 비난한 바 있다.

president21@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스