(서울=연합뉴스) 김연숙 기자 = 아이디어와 기술의 개발·사업화 등에 필요한 자금을 지원하는 '기술금융'이 크게 늘면서 중소기업 자금 조달의 수요 수단으로 자리 잡고 있다.

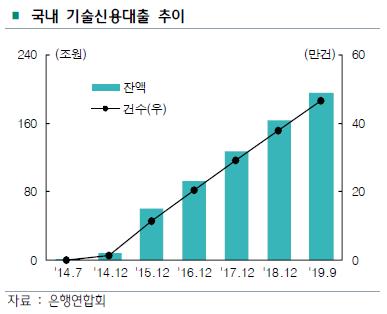

25일 하나금융경영연구소 송재만 연구위원의 '국내 기술금융지원 현황 및 시사점' 보고서에 따르면 국내 기술신용대출 잔액은 집계가 시작된 2014년 7월 2천억원에서 지난해 9월 191조7천억원으로 크게 늘었다.

기술신용대출 잔액은 2016년 92조9천억원, 2017년 127조7천억원, 2018년 163조8천억원으로 꾸준한 증가세를 보였다.

기술신용대출은 기술력 있는 중소기업이 대출을 신청하면 은행이 TCB(기술신용평가기관)에 해당 중소기업의 기술력과 재무정보 평가를 의뢰한 후 그 결과를 토대로 대출 여부를 결정하는 방식으로 이뤄진다.

누적 기술신용평가 건수 역시 2014년 7월 486건에서 지난해 9월에 45만3천건으로 껑충 뛰었다.

기술금융은 대출과 투자로 구분된다. 대출은 은행이 기술신용대출으로 주로 공급하고 투자는 벤처캐피털이 주된 자금원이다.

이 같은 기술금융 성장세는 정부의 지속적인 정책 추진과 함께 은행·벤처캐피탈 등 금융회사의 양적 지원 확대, 질적 개선에 따른 것이라고 송 위원은 분석했다. 금융당국은 금융회사의 평가에 기술금융 실적을 반영하는 등 인센티브 정책을 폈다.

이에 호응해 금융회사도 기술신용대출을 확대하고 인력 확충, 자체 신용평가 모델 개발 등을 통해 기술심사 역량도 강화했다.

여기에 은행들이 기업금융 부문의 경쟁이 심화하면서 중소기업 영업 확대를 위한 방안으로 기술금융을 확대한 측면도 있다.

실제로 전체 중소기업 대출 중 기술신용대출 비중은 작년 9월 기준으로 26%에 이른다.

송 위원은 기술금융의 성장세는 계속될 것이라고 보고, 다양한 리스크 요인을 점검해야 한다고 제언했다.

그는 "기술신용대출 비중이 늘어난 상황에서 기술금융 실적 평가 지속 등 금융당국의 개입은 금융회사에 부담으로 작용한다"며 "특히 기술금융 지원 대상 기업은 창업·초기 기업이 많아 대내외 불확실성이 확대될 경우 기존 중소기업보다 리스크에 취약하다"고 지적했다.

송 위원은 "기술금융 활성화를 위해 민간 주도의 생태계 조성 및 지원 방식의 전환이 필요하다"며 "금융회사는 공급 확대와 함께 미래 성장 동력으로 활용하는 방안을 모색해야 한다"고 말했다.

nomad@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스