서울대병원 오명돈 교수 "폐렴인데 가벼운 독감 유사증상뿐…전파 위험 커"

"HIV 억제 약물로 치료 성과…환자 접촉 무증상자 적극 찾아내야"

(서울=연합뉴스) 김길원 기자 = 국내 신종 코로나바이러스 감염증(신종코로나) 환자의 증상과 치료 경과 등을 분석한 논문이 처음으로 나왔다.

지금까지 신종코로나 확진 환자 관련 논문은 중국과 미국, 유럽 등지에서 발표된 게 대부분이었다.

4일 대한의학회가 발행하는 국제학술지(JKMS)에 따르면 서울대병원 감염내과 오명돈 교수팀은 국내 첫 신종코로나 환자로 확진된 35세 중국 국적 여성의 증상과 현재까지의 치료 경과 등을 담은 논문을 공개했다.

이 환자는 춘제(春節·중국의 설)를 맞아 한국과 일본을 여행하기 위해 19일 인천으로 입국한 후 검역과정에서 발열 등 증상으로 '조사대상 유증상자'로 분류돼 국가지정입원치료병상인 인천의료원으로 이송됐다. 이후 방역당국의 신종 코로나바이러스 감염증 검사에서 확진 판정을 받았다.

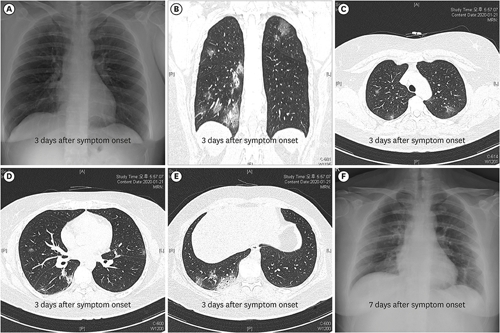

주목되는 건 이 환자가 열, 오한, 근육통 등의 증상이 처음 발생한 1월 18일 이후 3일만인 21일에 시행한 흉부 방사선 검사에서는 폐에 침윤이 관찰되지 않았다가 25일 촬영에서 폐 침윤이 나타나기 시작했다는 점이다.

이 환자는 당시 호흡곤란을 호소하지는 않았지만, 산소 포화도가 떨어져 21일부터 콧줄을 이용해 산소를 보충받는 상황이었다.

의료진은 이에 대해 "경미한 증상이 나타난 후 3일 만에 폐렴에 걸렸다는 점에 유의해야 한다"고 지적했다.

신종코로나 증상만으로 격리 입원된 이후 폐렴을 암시하는 가래, 흉막염, 객혈 등 임상적인 특징이 없었는데도 영상 촬영 검사에서 폐렴이 나왔다는 것이다. 만약 증상과 상관없이 컴퓨터단층촬영(CT)으로 추가 검사를 하지 않았다면, 이 환자에 대해 폐렴 진단을 내리지 못했을 수도 있다고 의료진은 설명했다.

그러면서 폐렴 발병에도 불구하고 가벼운 독감 유사 증상만 나타난 건 메르스(중동호흡기증후군) 당시의 '워킹 폐렴'(walking pneumonia)과 닮았다고 비유했다. 워킹 폐렴은 폐렴에 걸린 줄 모른 채 이곳저곳을 돌아다니면서 다른 사람에게 바이러스를 전파할 수 있다는 의미를 담고 있다.

의료진은 논문에서 이 환자에게 HIV(인간면역결핍바이러스) 치료 성분 두 개(lopinavir, Ritonavir)를 섞어 투약했다고 밝혔다. 이 두 성분은 태국 보건부가 밝힌 HIV 치료제와 같은 약물이다.

환자는 증상 발현 후 7일째에 열이 최고 38.9도까지 오른 뒤 10일간 고열을 유지하다가 11일째(1월 28일)에 정상 수준으로 떨어졌다. 14일째(1월 31일)에는 호흡곤란도 개선됐다. 또 흉부 방사선 검사에서는 폐 병변도 줄어든 것으로 평가됐다.

의료진은 "이번 환자의 사례로 볼 때 상부 호흡기 감염에서 폐렴으로 진행할지 여부를 예측할 수 없는 만큼 역학적인 연관성이 있으면서 관련 증상이 있는 모든 사람에 대해 선별검사가 필요하다"는 의견을 제시했다.

서울의대 홍성태 교수는 이와 별도로 게재한 논문에서 "국내 첫 환자의 경우 증상이 미약했는데도, 폐렴은 잘 호전되지 않았다"면서 "무증상 감염자의 추가 입국을 막고, 환자와 접촉한 국내 무증상자를 더 적극적으로 찾아내 필요한 조치를 취해야만 한다"고 권고했다.

bio@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스