김학순 증언 30주년…"日정치 지도자 진심어린 사죄 안했다"

'날조' 비방에 맞서 싸워…위안부 문제 해결책은 "사죄·기억·비석"

(도쿄=연합뉴스) 이세원 특파원 = "'용기를 내서 그런 증언을 했겠구나'하는 생각에 마음이 떨렸습니다."

일본군 위안부 피해자라고 공개적으로 증언한 김학순(金學順·1924∼1997) 씨의 목소리를 처음 보도한 일본 저널리스트 우에무라 다카시(植村隆)는 녹음테이프로 김씨의 발언을 처음 들었던 30년 전의 느낌을 이렇게 회고했다.

김씨는 한국의 일본군 위안부 운동에서 기폭제 역할을 한 인물이다.

그는 1991년 8월 14일 얼굴과 이름을 공개한 상태로 서울에서 열린 기자회견에서 일제 강점기 전쟁터에서 일본군을 성적으로 상대하는 일을 강요당했다고 증언했다.

성적 피해를 공개하기 쉽지 않은 시절에 이뤄진 김씨의 회견은 다른 피해자가 용기를 내 증언하는 계기가 됐다.

당시 아사히(朝日)신문 기자였던 우에무라는 기자회견 사흘 전인 1991년 8월 11일 "감금돼 달아나고 싶은 생각밖에 없었다.", "어떻게든 잊고 지내고 싶지만 잊히지 않는다. 그때의 일을 생각하면 화가 나서 눈물이 멈추지 않는다"는 김씨의 발언을 지면에 실었다.

김씨가 한국정신대문제대책협의회를 찾아가 말한 내용을 녹음한 테이프를 듣고 기사를 쓴 것이다.

전쟁 중 동원됐던 '조선인 종군 위안부' 중 한 명이 서울에 생존해 있으며 "체험을 그저 숨겨오기만 했던 그녀들의 무거운 입이 전후 반세기 가까이 지나서 어렵게 열리기 시작했다"라고 의미를 부여하며 피해자 목소리에 귀를 기울인 보도였다.

우에무라는 피해 당사자가 지원 단체의 조사에 응하는 것은 매우 중요한 뉴스라고 생각했다면서 "'피해자가 간신히 그렇게 말하기 시작했구나'하는 느낌이었다"고 덧붙였다.

하지만 목소리의 주인공이 누군지 모르는 상태로 보도했고 피해자의 정체는 기자회견을 계기로 확인됐다.

30년 전 우에무라의 기사는 한국에 있는 일본군 위안부 피해자가 지원 단체에 정식으로 피해 사실을 진술한 것을 처음 알렸다는 점에서 의미가 있다. 김씨는 결과적으로 위안부 운동에서 상징적인 존재가 됐다.

물론 이보다 앞서 일본군 위안부 피해자의 이야기가 보도된 사례도 있다.

예를 들면 일본 오키나와(沖繩) 머물다 불법 체류자로 분류돼 추방 위기에 몰렸던 배봉기(1914∼1991) 씨가 자신이 일본군 위안부 피해자라는 사실을 밝혀서 1975년 복수의 현지 언론에 소개됐다.

김씨의 기자회견 30주년을 앞두고 11일 연합뉴스와의 전화 인터뷰에 응한 우에무라 '슈칸킨요비'(週刊金曜日) 사장 겸 발행인은 "총리 등 일본의 정치 지도자가 진심 어린 사죄를 피해자에게 제대로 전하지 않았다"라고 여태 위안부 문제가 해결되지 않은 이유를 꼽았다.

일본군 위안부 문제의 해결책을 묻자 "김학순 씨가 30년 전에 어떻게 해결 가능한지 말해줬다"며 "나는 정말 그 말을 잊을 수 없다"고 답했다.

그러면서 우에무라는 첫 기사를 쓰고 3개월여가 지난 1991년 11월 25일 들은 이야기를 전했다.

김씨가 "돈을 얼마를 받아도 버려진 이 몸을 되돌릴 수 없다. 일본 정부는 역사적 사실을 인정하고 사죄해야 한다. 젊은 사람이 이 문제를 알도록 하면 좋겠다. 많은 희생자가 나왔다. 비석을 세워주면 좋겠다. 두 번 다시 이런 일이 반복되지 않으면 좋겠다"라고 말했다는 것이다.

일본군 위안부나 군인·군속(군무원)으로 동원된 피해자와 유족이 일본 정부를 상대로 소송을 제기하기에 앞서 일본 측 변호사로 구성된 대리인들이 서울에서 피해자 청취 조사를 했는데 당시 우에무라가 허락을 받아 동석했다.

우에무라 사장은 "간단히 말하면 일본 정부의 진심 어린 사죄, 젊은 세대로의 기억 계승, 기억하기 위한 비석의 건립, 이렇게 세 가지"가 핵심이라면서 현재 일본 상황은 너무 동떨어져 있다고 진단했다.

그는 특히 "위안부 할머니들이 체험한 괴로운 역사의 기억을 일본 정부와 일본 교육 당국이 젊은 세대에게 제대로 전하지 않고 있다"고 한국과 일본의 인식 차가 커지는 이유를 지적했다.

아울러 일본군 위안부 문제를 해결하기 위해 움직이는 이들을 우익세력이 공격해도 일본 정부가 제지하지 않고 있으며 일본 사회가 우경화하면서 '반복해 사죄할 필요는 없다'는 목소리가 강해지고 있어 더욱 어려운 상황이라고 분석했다.

그는 일본의 '이중 잣대'도 신랄하게 비판했다.

일본 정부가 북한에 의한 일본인 납치에 관해서는 속아서 간 사람도 납치라고 표현하면서 유독 일본군 위안부 문제에 관해서는 강제 연행을 보여주는 증거가 없다는 식의 태도를 보이는 것에 대해 "그렇다면 위안부도 다 납치된 셈"이라며 일본 측의 태도가 "더블 스탠더드"(이중적인 기준)라고 지적했다.

김씨의 목소리를 처음 소개한 우에무라의 기사는 일본과 한국 양쪽에서 당시에는 그리 주목받지 않았다.

하지만 일본군 위안부 문제를 왜곡하려는 시도가 확산하면서 우에무라가 우익 세력의 표적이 됐다.

특히 일본군 위안부 동원에 가담했다는 저술을 남겼던 요시다 세이지(吉田淸治·1913∼2000)와 관련한 일련의 기사를 아사히신문이 2014년 8월 취소한 것이 이른바 '우에무라 때리기'를 본격화하는 계기가 됐다.

아사히신문은 "요시다가 제주도에서 군 위안부를 강제 연행했다고 증언한 것은 거짓이라고 판단"했다고 기사를 취소한 이유를 밝혔다.

이를 계기로 김씨의 증언을 처음 보도한 우에무라가 '날조 기자'라는 비난이 들끓었다.

우에무라는 요시다에 관한 기사를 한 건도 쓰지 않았고 요시다 관련 기사는 다른 기자가 쓴 것인데 우에무라를 비방하는 재료가 돼 버린 것이다.

기사 취소 후 더 강한 공격에 직면한 아사히는 우에무라가 김씨의 목소리를 처음 다룬 기사에서 "'여자 정신대'라는 이름으로 전장에 연행됐다"고 쓴 것이 잘못됐다며 2014년 12월 정정 보도했다.

위안부와 정신대를 혼동해 표기했으며 속아서 따라간 것에 대해 '연행'이라는 표현을 쓴 것은 잘못됐다는 취지였다. 이로 인해 우에무라 때리기는 더욱 심해졌다.

일본군 위안부 문제에 관한 연구가 충분하지 않았던 당시에는 한국과 일본 모두 위안부를 정신대라고 표기하는 경우가 흔했다.

우에무라는 "당시에는 다 그렇게 썼다. 정신대는 위안부라는 의미로 썼다"면서 지엽적인 부분을 빌미로 유독 자신만 공격한 것은 "위안부 문제를 뭉개기 위한 것"이었다고 분석했다.

공격은 도를 넘은 수준에 달했다.

2014년 3월 아사히신문을 조기 퇴직한 우에무라는 홋카이도(北海道)의 호쿠세이가쿠엔(北星學園)대학 비상근 강사를 맡고 있었는데 우익세력의 협박으로 인해 2년 후 대학을 떠나야 했다.

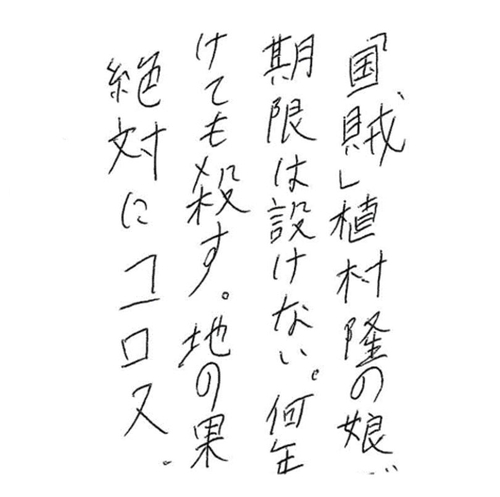

인터넷에서 고교생 딸에 대한 비방이 난무했고 살해 협박문까지 날아들어 등교할 때 경찰차가 출동해야 할 정도였다.

우에무라는 굴하지 않았다.

위협과 비방에 맞서 소송을 제기했고 '나는 날조 기자가 아니다'는 책을 쓰며 반박했다.

딸이 제기한 소송에서는 배상 판결이 내려져 우익 세력의 공격에 브레이크를 거는 효과가 있었다.

다만 우에무라가 '기사 날조'라는 비방에 맞서 제기한 소송은 패소했다.

하지만 그는 "언론인 우에무라가 날조하지 않았다는 것은 멀쩡한 사람은 다 알게 됐다"며 소송 자체가 주목받으면서 판결만으로 전하기 어려운 진실을 알리는 계기가 됐다고 평가했다.

또 "내가 굴복하지 않고 싸워서 동료가 점점 늘었다. 우에무라 때리기 덕분에 인연이 확산했다"고 의미를 부여했다.

우에무라는 폭력적 위협에 굴하지 않고 역사의 진실을 지키기 위한 투쟁한 노력을 인정받아 2019년 리영희 상을 받기도 했다.

김학순 씨의 발언을 처음 보도한 기자로서 앞으로 무엇을 할 것이냐고 묻자 "(김학순 씨가 30년 전에 제시한) 세 가지를 실현하기 위해 협력할 것"이라고 주저 없이 말했다.

sewonlee@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스