EU 리더·세계 4대 경제국·G7 핵심으로서 기조 주목

탄소감축·중러 정책·대서양 동맹관계 등 변할지 관심사

(서울=연합뉴스) 김지연 기자 = 16년간 독일을 이끈 앙겔라 메르켈 시대가 막을 내리면서 차기 총리를 이을 후계자 격전이 치열하다.

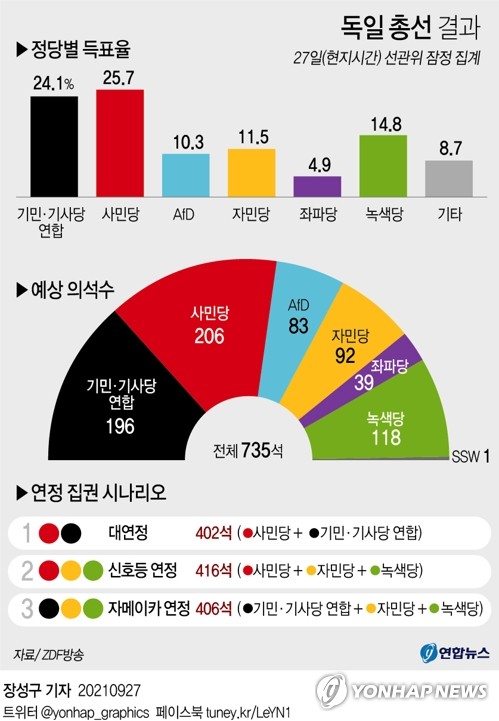

26일(현지시간) 실시된 독일 연방의원 총선거 출구조사 결과 사회민주당(SPD)과 기독민주당(CDU)·기독사회당(CSU) 연합이 초박빙 접전을 펼치고 있다.

차기 총리는 전 세계적 관심사인 기후변화 현안과 더불어 미국과 보조를 달리하는 대중국·대러시아 외교 기조를 결정지을 중요 역할을 떠맡게 된다.

유럽연합(EU)을 실질적으로 이끄는 독일은 EU 내 최대 경제·인구 대국으로서 프랑스와 함께 정책과 의사결정을 추진한다.

독일은 미국, 중국, 일본에 이어 국내총생산(GDP)을 따질 때 세계 4대 경제국이며 주요 7개국(G7) 회원국이기도 하다.

이런 위상을 적극적으로 이용한 대표적 분야가 환경 문제다.

과거 EU 회원국들에 탄소 배출량 감축을 호소하는 등 환경 문제에 적극적인 목소리를 내온 독일은 특히 지난 7월 대홍수를 경험하면서 환경문제에 대한 위기의식이 다시 높아졌다.

최근 녹색당이 부상하는 것에서도 기후 위기와 환경에 대한 독일 국민들의 높은 관심도를 확인할 수 있다.

녹색당은 정부가 2010년 원자력법의 개정을 통해 원전의 폐쇄 시점이 대폭 후퇴하자 반원전 시위를 등에 업고 위상이 높아지기 시작했다.

중국에 비교적 우호적이었던 메르켈 총리가 물러나면 미중 신냉전에서 서방 중심축을 담당한 독일의 대중 정책이 어떻게 변할지도 관심사다.

그간 메르켈 총리는 외교에 있어서는 국가 이익을 중시하는 사업가 면모를 보였다.

핵심 대외무역 파트너인 중국과의 관계를 고려해 대중국 정책에서는 실용주의 노선을 밟아온 것이다.

기독·기사당의 보수연합이 다시 집권하게 되면 이 같은 실용기조가 이어지게 된다.

미국과의 관계도 그런 맥락에서 계속 지켜봐야 할 일이다.

독일은 동맹국까지 멸시하는 도널드 트럼프 전 행정부 시절 미국과 관계악화를 겪었다.

조 바이든 행정부 출범 뒤 독일은 미국과의 관계 개선을 모색하고 있으나 대중국 실용주의 노선이 걸림돌이 되고 있다.

미국은 인권 문제 등을 앞세워 동맹들에 대중국 강경 기조를 압박하고 있고 그 수위는 날로 강해지고 있다.

인권을 강조하는 프랑스를 대표로 EU도 여기에 맞춰 중국을 압박하고 있다.

EU는 신장(新疆) 위구르족 인권 문제를 이유로 양자간 포괄적 투자협정(CAI) 비준도 보류한 상태다.

차기 독일 정부가 여기에서 어떤 입장을 취하게 되느냐에 따라 미국과의 관계도 결정될 전망이다.

독일과 러시아의 관계도 변화할지 주목된다.

일단 기민기사연합, 사민당으로 이뤄진 대연정 정부는 러시아와의 관계에서 실리를 중요 기준으로 삼았다.

러시아에서 독일까지 천연가스를 수송하는 노르트 스트림-2 가스관 사업이 대표적이다.

녹색당을 비롯해 안팎으로 몰아친 비판에도 메르켈 총리는 경제적 이익과 에너지 효율을 내세워 이 계획을 끝까지 추진했다.

가스관은 이달 초 완공돼 앞으로 수개월 걸릴 승인과 수송 단계 점검 등 절차가 남아 있어 차기 총리가 떠맡게 된다.

kite@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스