기시다가 부인했지만…야당 가세·우익단체 의견광고

총리 시절 '비핵 3원칙' 공언한 아베…러 우크라 침공에 논의 촉발

(도쿄=연합뉴스) 이세원 특파원 = 러시아의 우크라이나 침공을 계기로 미국의 핵무기를 일본에 배치해 공동 운용하자는 구상이 일본 정치권의 뜨거운 감자가 됐다.

논쟁에 불을 붙인 것은 다름 아닌 아베 신조(安倍晋三) 전 일본 총리다.

최장기 총리 재임 기록을 세운 아베가 퇴임 이후에도 정국을 쥐락펴락하는 상황이 이어지는 양상이다.

러시아의 우크라이나 침공 사흘 후인 지난달 27일 그가 한 민영방송에 출연해 일본도 '핵 공유' 정책을 논의할 필요가 있다는 견해를 표명한 것이 시작이었다.

핵 공유(nuclear sharing)는 핵무기를 동맹국과 공유해 억지력을 높이는 군사 전략을 의미한다.

미국이 독일, 이탈리아, 네덜란드, 벨기에, 터키 등 북대서양조약기구(NATO·나토) 일부 회원국에 자국의 핵무기를 반입해 이들 국가와 공동 운용하고 있는 것이 대표적인 사례다.

아베 전 총리는 1994년 '부다페스트 각서'를 언급하면서 "그때 전술핵의 일부를 남겨뒀더라도 어땠을까 하는 논의가 있다"고 핵 공유에 관해 운을 뗐다.

부다페스트 각서는 소련 붕괴 후 우크라이나·카자흐스탄·벨라루스가 핵무기 보유를 포기하는 대신 미국, 러시아, 영국이 주권과 안전보장을 약속하는 내용으로 돼 있다.

아베의 발언에서는 만약 우크라이나가 과거에 핵무기를 포기하지 않고 일부 남겨뒀더라면 러시아가 함부로 침공하지 않았을 수도 있다는 식의 가정이 엿보인다.

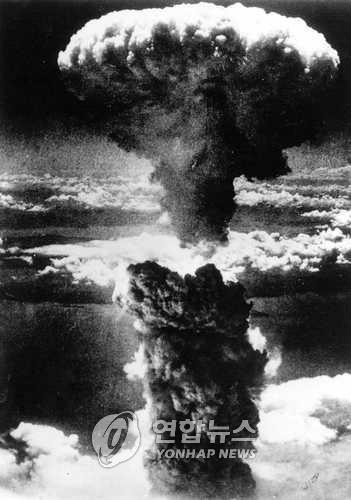

태평양 전쟁 말기에 두 차례 원폭 공격을 당한 일본에서 핵무기는 매우 민감한 이슈다.

아베는 재임 중 핵무기 없는 세상을 만들도록 노력한다는 뜻을 반복해 표명했고 이는 기시다 후미오(岸田文雄) 현 총리도 마찬가지다.

게다가 일본은 핵무기를 제조하지 않고, 보유하지 않고, 반입하지 않는다는 이른바 '비핵 3원칙'을 유지하고 있다.

1967년 12월 사토 에이사쿠(佐藤榮作) 당시 일본 총리가 중의원 예산위원회에 출석해 비핵 3원칙을 언급했으며, 1971년 11월 24일 중의원 본회의에서 일본 정부가 비핵 3원칙을 준수한다는 것을 확인하는 결의가 가결됐다.

아베는 총리 재임 중 "비핵 3원칙에 관해서는, 국시로서 견지하고 있으며 재검토는 전혀 생각하지 않고 있다"(2017년 11월 22일 참의원 본회의)라고 말하는 등 비핵 3원칙을 준수하겠다는 뜻을 누차 밝힌 바 있다.

2018년 2월 14일 열린 중의원 예산위에서 후지노 야스후미(藤野保史) 당시 일본공산당 중의원 의원이 도널드 트럼프 당시 미국 행정부가 내놓은 핵 태세 검토 보고서(NPR) 등에 비춰볼 때 일본에 핵무기가 반입될 우려가 있다며 질의했을 때 아베는 미국도 일본의 비핵 3원칙을 존중할 것이라고 설명했다.

당시 아베는 "미국은 비핵 3원칙에 관한 우리나라의 입장을 충분히 이해하고 있다. 미국이 핵무기를 탑재한 미군기를 우리나라에 날아오게 하거나 영공을 통과시키거나, 혹은 지금 위원(후지노 의원)이 지적한 것처럼 배치하는 것은 현재 상황에서는 상정하고 있지 않다"고 말했다.

총리 재임 중 아베는 비핵 3원칙을 준수할 것이며, 수정할 생각이 없다고 밝힌 것은 물론이며 동맹국인 미국도 이에 저촉되는 행동을 하지 않을 것이라는 견해를 강조한 셈이다.

이런 점에 비춰보면 핵 공유는 일본에서 뭇매를 맞고도 남을 만한 발언이다.

아베의 핵 공유 발언 후 기시다 총리는 '비핵 3원칙에 비춰보면 일본에서 핵 공유는 용인되지 않는다', '정부가 핵 공유를 논의할 것을 생각하고 있지 않다'고 선을 긋는 등 논란의 확산을 차단하려고 애썼다.

태평양 전쟁 말기에 원폭이 투하된 히로시마(廣島)를 지역구로 두고 있으며 핵무기 없는 세상의 실현을 중요 과제로 꼽아 온 기시다로서는 어쩌면 당연한 반응이었다.

그는 외무상으로 재직하던 2016년 5월 버락 오바마 당시 미국 대통령이 현직으로는 처음으로 히로시마를 방문했을 때 직접 안내하는 등 피폭지 유권자와 공감하는 정치인으로서의 면모를 부각해 왔다.

피폭자 단체나 입헌민주당 등 일부 야당은 핵 공유를 논의하자는 주장을 비판했으나, 아베에 동조하는 정치인들이 꽤 있다.

정국은 기시다가 가리킨 것과는 다른 방향을 향하고 있다.

아베의 측근 중 한 명인 세코 히로시게(世耕弘成) 자민당 참의원 간사장은 "국방 문제는 늘 논의해서 가장 최선의 선택이 가능하게 하는 것이 당연하지 않겠냐. 논의까지 봉인할 일은 아니다"며 아베를 옹호했다.

우익 성향의 야당인 일본유신회는 핵 공유에 관한 논의를 요구하는 제언을 3일 하야시 요시마사(林芳正) 외무상에게 제출하기도 했다.

폭격당하는 우크라이나의 모습이 유튜브나 TV를 통해 생생하게 전달돼 일본 열도에서도 전쟁에 대한 불안감이 고조한 가운데 비핵 3원칙이나 핵무기 반입에 대한 정치권의 분위기가 상당히 달라진 셈이다.

일본에서는 러시아의 우크라이나 침공이 중국의 대만 정책에 영향을 줄 수 있다는 분석이 나오고 있는데 이와 맞물려 불안을 느끼는 유권자가 많은 것이 한 원인으로 보인다.

실제로 니혼게이자이(日本經濟)신문과 민영방송 TV도쿄가 지난달 25∼27일 일본 유권자를 상대로 실시한 여론조사에서는 '국제사회가 러시아의 침공이나 국경 변경을 중단시키지 못하는 경우 중국의 대만에 대한 무력 행사로 번질 것을 우려한다'는 답변이 77%에 달했다.

대만에 유사(有事, 전쟁이나 큰 재해 등 긴급사태가 벌어지는 것) 상황이 벌어지고 미군이 개입하면 일본은 후방 기지가 될 가능성이 크다.

러시아의 우크라이나 침공 사태를 보면서 유권자들이 중국의 대만 침공 우려를 피부로 느끼는 가운데 보수·우파 정치인들이 기존에는 금기시되던 핵무기 반입 카드에까지 손을 뻗는 상황이다.

아베는 3일 열린 파벌 모임에서 "일본에는 비핵 3원칙이 있지만, 세계는 어떻게 안전이 지켜지고 있는지 현실에 관해 금기 없이 논의해야 한다", "어떻게 우리가 국민을, 그리고 일본의 독립을 지켜낼 것인가, 위협에도 굴하지 않는 일본의 존엄을 지켜갈 것인가에 관해서 논의하는 것은 당연하다"고 다시 목소리를 높였다.

국회의원 94명이 소속된 자민당 내 최대 파벌 세이와(淸和)정책연구회 회장을 맡은 아베의 발언은 강력한 파급력을 지니고 있다.

우익 단체는 기다렸다는 듯 움직였다.

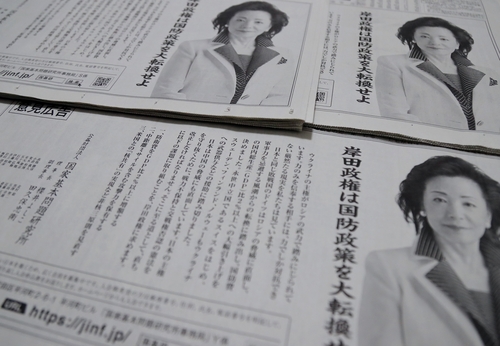

극우 저널리스트 사쿠라이 요시코(櫻井よしこ)가 대표를 맡은 국가기본문제연구소는 '기시다 정권은 국방정책을 대전환하라'는 제목으로 핵 공유를 실현할 수 있도록 비핵 3원칙의 재검토를 요구하는 의견광고를 4일 요미우리(讀賣)신문, 니혼게이자이(日本經濟)신문, 산케이(産經)신문 등에 실었다.

이 단체는 방위비를 국내총생산(GDP)의 2% 이상으로 증액하고, 중거리 미사일을 포함한 공격력을 보유해야 한다는 주장을 함께 내놓았다.

올해 7월 참의원 선거를 앞둔 가운데 아베 전 총리가 안보 이슈를 활용해 정국을 휘젓는 양상이다.

총리 재임 중 일본이 집단자위권을 행사할 수 있도록 안보법제를 개정하는 등 사실상 일본의 군비·전력 강화에 앞장선 아베가 촉발한 핵 공유 논쟁에 기시다 총리가 제동을 걸기는 쉽지 않아 보인다.

기시다가 총리가 '상왕' 노릇을 하는 아베에게 정국 주도권을 내준 것은 이번이 처음이 아니다.

일본 정부가 일제 강점기 조선인 강제 노역 현장인 사도(佐渡)광산을 세계문화유산으로 추천하도록 막후에서 쐐기를 박은 것도 아베였다.

애초 일본 정부는 한국이 강하게 반발하자 추천을 보류하는 방안을 검토한 것으로 알려졌으나, 아베 전 총리가 "역사전(戰)을 걸어 온 이상 피하는 것은 불가능하다"고 소셜미디어에 글을 올려 선동한 가운데 기시다 총리는 떠밀리듯 추천을 결정했다.

작년 9월 실시된 자민당 총재 선거에서 기시다가 유권자 선호도 1위인 고노 다로(河野太郞) 당시 행정개혁 담당상을 누르고 당선될 수 있었던 것도 아베가 결선 투표에서 기시다를 밀어줬기 때문이라는 것이 정설처럼 돼 있다.

일본에 미국의 핵무기를 배치하는 구상까지 실현될지는 단언하기 어렵지만, 러시아의 우크라이나 침공과 아베의 핵 공유 발언은 일본의 방위력·타격력 강화를 뒷받침하는 재료가 되는 것은 분명하다.

현재 일본 정부와 자민당은 '적 기지 공격 능력' 보유 여부 등을 논의 중이며, 이에 대해 이견을 제기하는 목소리는 더 줄어들 것으로 예상된다.

일본이 북한 등을 염두에 두고 사실상의 선제공격 태세를 갖출 날이 더 가까워지는 양상이다.

sewonlee@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스