세포에 미토콘드리아 스트레스 알리는 메커니즘 밝혀내

미토콘드리아 복구 or 세포 예정사, 선택 기제 규명 '청신호'

독일 뮌헨대 연구진, 저널 '네이처 커뮤니케이션' 논문

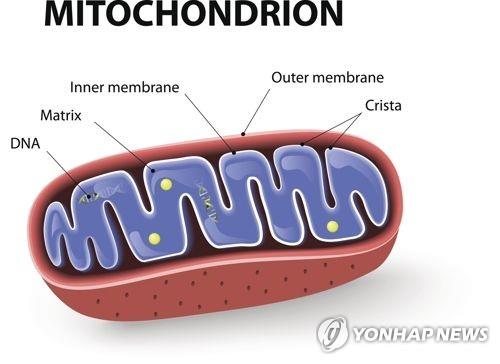

(서울=연합뉴스) 한기천 기자 = 미토콘드리아는 우리 몸에 에너지(ATP)를 공급하는 세포 소기관이다.

당연한 일이지만, 미토콘드리아에 이상이 생기면 여러 가지 질병을 유발할 수 있다.

대표적인 게 노인성 치매의 원인 질환인 알츠하이머병이다.

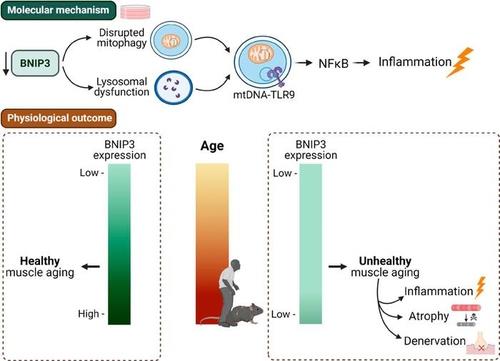

과학자들은 오래전부터 미토콘드리아 기능 장애가 노화 및 노화 관련 질환과 연관돼 있다고 믿었다.

미토콘드리아의 기능 장애는 여러 유형의 스트레스에 의해 촉발되는 것으로 알려져 있다.

이런 스트레스는 세포에서 올 수도 있고 미토콘드리아 자체에서 생길 수도 있다.

예컨대 세포 호흡 과정에서 생기는 활성산소종(ROS)도 미토콘드리아 이상을 일으키는 주요 스트레스 요인이다.

미토콘드리아는 중요한 역할에 걸맞게 자체 DNA를 갖고 있다. 미토콘드리아 DNA는 세포핵 DNA와 전혀 다르다.

문제는 미토콘드리아가 스트레스 문제를 독자적으로 해결하지 못한다는 것이다.

이는 미토콘드리아의 스트레스를 세포에 알리는 별도의 메커니즘이 존재한다는 의미다.

독일 뮌헨대(공식 명 루트비히-막시밀리안 뮌헨대) 과학자들이 이 메커니즘이 어떻게 작동하는지 최초로 밝혀냈다.

이 메커니즘의 중심에 있는 건 DELE 1이라는 독톡한 기능의 단백질이었다.

이 단백질이 미토콘드리아에 가해지는 여러 유형의 스트레스를 감지해 세포에 알리는 것으로 나타났다.

DELE 1의 통보를 받으면 세포는 두 가지 길 가운데 하나를 선택했다.

세포는 먼저 고장 난 미토콘드리아를 고쳐서 쓸 수 있다.

이것이 여의치 않으면 스스로 소멸하는 '세포 예정사'(programmed cell death) 프로그램을 돌려야 한다.

세포가 두 번째 길을 선택할 경우 신경 퇴행 등 여러 가지 심각한 질환으로 이어진다.

뮌헨대 유전자 센터의 루카스 예 교수팀이 수행한 이 연구 결과는 지난 6일(현지 시각) 저널 '네이처 커뮤니케이션'(Nature Communications)에 논문으로 실렸다.

예 교수와 동료 과학자들이 이 메커니즘의 신호 경로를 처음 발견한 건 2년 전이다.

연구팀은 당시 DELE 1 외에 OMA 1, HRI 등의 단백질이 관여한다는 걸 알아냈다.

하지만 이 발견은 어떤 인자들이 개입하는지 정도를 대략 확인한 것에 불과했다.

미토콘드리아가 내보낸 DELE 1 신호가 어떻게 시토졸(cytosolㆍ세포질의 액상 부분)까지 도달하는지, 일개 단백질에 불과한 DELE 1이 어떻게 여러 유형의 스트레스를 구분해 감지하는지 등은 여전히 미스터리였다.

연구팀은 이번 연구에서 그 해답을 찾았다.

새로 생성된 DELE 1 단백질 분자는 미토콘드리아 내로 맘대로 들어가지 못했다.

진입 과정에서 OMA 1에 의해 분할되지 않으면 미토콘드리아 외부에 발이 묶였다.

DELE 1의 미토콘드리아 진입 여부는 어떤 스트레스 요인이 생겼는지에 따라 결정됐다.

DELE 1 단백질에서 '신호 효과'를 내는 부분이 미토콘드리아를 떠나 시토졸에 도달하는 게 가장 중요했다.

이것만 원활히 이뤄지면 미토콘드리아가 어떤 스트레스를 받고 있는지가 확실히 통보됐다.

모든 유형의 스트레스는, DELE 1의 미토콘드리아 진입 및 후속 처리와 관련된 여러 하위 단계 가운데 하나를 거쳤다.

스트레스 유형이 다르면 그에 따라 DELE 1의 미토콘드리아 진입과 후속 처리도 달라진다는 뜻이다.

이게 미토콘드리아 스트레스가 유형별로 감지되는 메커니즘의 핵심이었다.

DELE 1은 또 PITRM 1이나 MPP 같은 미토콘드리아 효소의 기능 이상도 감지했다.

이들 효소는 신경 퇴행 질환에서 돌연변이 형태로 관찰된다.

연구팀은 DELE 1이 이런 결함과 연관된 미토콘드리아 스트레스를 세포에 알리는 게 세포의 생존에 특히 중요하다는 걸 확인했다.

미토콘드리아가 세포 예정사 신호를 보낸다는 건 어느 정도 알려진 사실이다.

하지만 DELE 1 단백질이 여기에 직접 개입한다는 사실은 처음 학계에 보고됐다.

DELE 1의 통보를 받은 세포는 미토콘드리아를 고쳐서 쓸지, 아니면 스스로 죽을지를 결정해야 한다.

세포가 이 중대한 결정을 어떻게 내리는지 밝히는 게 연구팀의 최우선 목표다.

미토콘드리아의 스트레스가 가중됐을 때 세포가 생존하는 방향으로 신호 경로를 조절할 수 있는지도 더할 수 없이 중요하다.

이 방법만 알아내면 획기적인 신경 퇴행 치료법 개발이 가능할 거로 연구팀은 기대한다.

익히 알려졌다시피 알츠하이머병, 파킨슨병 등의 신경 퇴행 질환엔 아직 효과적인 치료법이 없다.

cheon@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스