(서울=연합뉴스) 장재은 기자 = 폭염 때문에 기후변화 우려가 점점 더 자극받지만 미국 보수지역은 여전히 관심이 없는 모습이다.

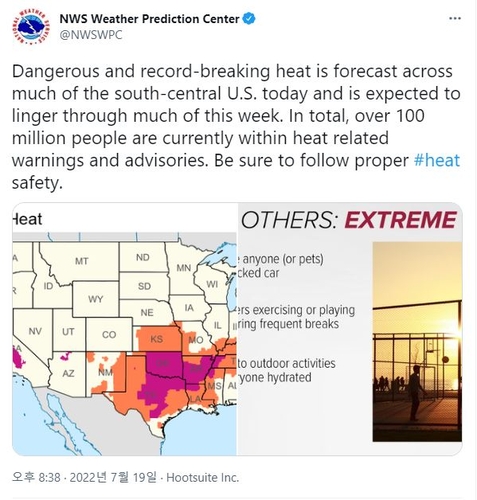

미국 기상청(NWS)에 따르면 19일(현지시간) 텍사스주, 오클라호마주 등에서 기온이 섭씨 43도까지 치솟을 것으로 예보됐다.

온열질환 위험 때문에 폭염 경보나 주의보가 내려진 지역의 주민은 1억명이 넘는 것으로 집계됐다.

이번 폭염은 고기압대 정체로 특정 지역이 계속 땡볕을 받아 가마솥처럼 달아오르는 열돔(heat dome) 현상이 원인이다.

과학자들은 과거에도 열돔이 생기기는 했지만 지구온난화에 따른 기후변화 때문에 최근 더 자주 심하게 발생한다고 본다.

과학자들은 일상이 돼가는 폭염에 경악한다.

텍사스 A&M 대학의 앤드루 데슬러 기상학 교수는 "집이 감방이 된다"며 "그렇게 살길 원하느냐"고 워싱턴포스트(WP)에 말했다.

그럼에도 텍사스, 사우스다코타 등 공화당이 득세하는 미국 보수지역에서는 기후변화 경계심이 훨씬 덜하다.

크리스티 노엄 사우스다코타 주지사는 WP 인터뷰에서 "과학계 의견이 엇갈린다"며 "인간 행동이 기후에 영향을 미친다는 주장은 나한테는 입증되지 않았다"고 말했다.

데슬러 교수는 미국 보수층이 극단적 기상을 인재(人災)가 아닌 불가항력적 자연재해로 보는 성향이 짙다고 설명한다.

그 때문에 점점 일상화하는 기후변화 재난에 대처하는 방식도 단편적이라는 지적이다.

미국 보수의 아성인 텍사스에서 2011년 가뭄, 산불이 닥쳤을 때 릭 페리 당시 주지사의 말을 사고방식의 단면으로 소개했다.

페리 전 주시사는 "우리 땅이 치유되도록 신앙과 전통을 지켜가는 텍사스인들이 기도를 올리길 촉구한다"고 말한 것으로 전해진다.

미국의 기후변화 대응책은 보수지역의 강경한 태도 때문에 차질을 빚고 있다.

조 바이든(민주) 미국 대통령은 작년 1월 취임 뒤 3조5천억 달러(약 4천570조원) 규모의 '더 나은 재건'(BBB) 법안을 추진해왔다.

여기에는 신재생에너지나 전기차 지원과 같은 기후변화 대응책이 포함됐다.

그러나 이 법안은 공화당과 보수적인 주를 지역구로 둔 조 맨친(민주·웨스트버지니아) 상원의원의 반대 때문에 최근 좌초됐다.

jangje@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스