영국 등 20개국 연구팀, 네이처 논문 게재

(서울=연합뉴스) 문다영 기자 = 선사시대인들은 배고픔을 이기기 위해 우유를 마셨고, 이후 설사로 인한 탈수 등으로 죽지 않은 사람들이 자연 선택되며 오늘날에 이르렀다는 연구 결과가 발표됐다.

영국 브리스톨 대학의 리처드 에버셰드(Richard Evershed) 교수팀 등 20개국 100여 명의 연구자가 포함된 다국적 연구팀은 28일 국제학술지 '네이처'(Nature)에 인간이 '락타아제 지속성'(LP·Lactase Persistence) 유전 형질을 갖게 된 이유에 대한 새로운 가설을 제시했다.

우유를 소화하기 위해서는 우유에 함유된 유당을 분해하는 효소인 락타아제를 장에서 분비해야 한다.

하지만 우유 등 젖은 원래 포유류가 새끼에게 먹이기 위해 만들어내는 것으로, 인간을 포함한 포유류는 성장하면서 락타아제를 적게 분비한다.

따라서 성인이 우유를 마시고 배탈이 나는 현상은 지극히 자연스러우며, 전 세계 인구의 3분의 2는 락타아제 지속성이 없는 것으로 파악된다.

그런데도 특히 유럽 지역을 중심으로 성인에게 락타아제 분비가 지속되는 유전 형질이 있어, 학계에서는 그 배경에 대한 연구가 있어왔다.

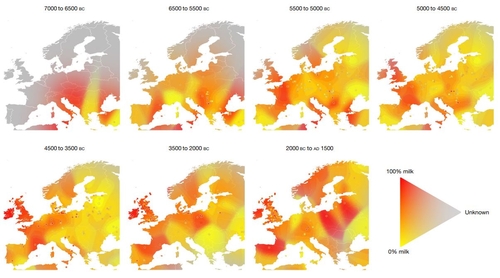

연구팀은 이번 연구에서 554곳의 고고학 유적지에서 발견한 1만3천181개의 그릇 조각에서 6천899건의 동물성 지방 잔류물을 분석해, 기원전 7천 년부터 기원후 1천500년까지 고대인의 우유 섭취 현황을 분석했다.

동시에 고대 유럽과 아시아에 살았던 1천786명의 유전자를 분석해 락타아제 지속성 형질 여부를 조사했다.

분석 결과 우유를 먹는 행태는 초기 농경이 시작된 기원전 7천년 전부터 유럽 지역에서 광범위하게 발견됐다. 하지만, 소비량은 지역에 따라 늘어나거나 줄어드는 등 불안정한 모습을 보였다.

이는 낙농의 발달로 우유 섭취가 증가하면서 인간이 우유를 더 잘 소화하게 됐을 것이라는 기존 가설인 '공진화'(coevolution) 이론을 뒷받침하지 못한다고 연구팀은 설명했다.

또, 락타아제 지속성 유전형질을 가진 인간은 기원전 4천700∼4천600년에야 처음 포착됐고 기원전 2천 년쯤에서 어느 정도 주목할만한 인구 비율을 보인 뒤 증가해왔다.

분석 결과를 종합하면 인간은 우유를 잘 소화할 수 없었을 때부터 지속해서 우유를 마셔온 것으로 보인다.

연구진은 이 같은 현상에 부합하는 새로운 가설을 제시했다.

락타아제가 부족한 사람이 기근으로 영양실조 상태거나 전염병 감염 등 건강이 좋지 않을 때 우유를 마셨다가 설사병에 걸려 탈수로 사망했을 것이라는 추측이다.

그 결과 유당을 잘 소화하는 사람이 살아남는 자연선택이 이뤄졌다는 것이다.

연구에 참여한 브리스톨대학의 조지 데이비 스미스(George Davey Smith) 교수는 "건강한 사람이라면 락타아제 분비가 지속되지 않아도 우유를 먹은 뒤 불편할 뿐, 죽지는 않는다"며 "하지만 심각한 영양실조나 설사병은 생명을 위협하는 문제가 된다"고 했다.

마크 토머스(Mark G. Thomas) 유니버시티칼리지런던 교수는 언론브리핑에서 "작황이 좋지 않을 때 기근에 시달린 선사시대 사람들이 고유당의 우유를 마셨을 가능성이 높다"며 "우유를 유당이 적은 요구르트나 치즈로 발효시킬 시간은 없었을 것"이라고 추측했다.

zero@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스