탐사 두 축 로켓·우주선 '시험대' 화성 유인탐사 발판 마련

냉전시대 우주경쟁 방불 미중 대결 심화…민간참여도 가속

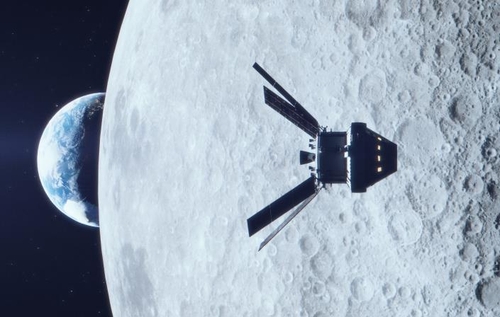

(서울=연합뉴스) 엄남석 기자 = 미국이 심우주 탐사를 위해 개발한 최강 로켓 '우주발사시스템'(SLS)이 16일(이하 미국 동부시간) 유인 캡슐 '오리온'을 성공적으로 발사함으로써 달로 향하는 인류의 여정이 50년 만에 다시 시작됐다.

미국 항공우주국(NASA)의 달 복귀 계획인 아르테미스(Artemis) 프로그램의 첫 단추 격인 이번 비행은 우주비행사 대신 마네킹이 타고 있지만, 앞으로 유인 비행과 달 착륙을 넘어 화성까지 이어지며 심(深)우주 유인 탐사의 발판을 마련하게 된다.

따라서 1972년 아폴로 17호를 끝으로 중단된 달 탐사를 넘어 새로운 심우주 유인 탐사 시대의 시작을 알리는 의미를 담고 있다.

냉전 시대에 미국과 옛 소련이 벌였던 우주 경쟁은 앞으로 미국과 중국의 대결로 바뀌며 진영 간 경쟁 양상을 띠고있다. 민간기업의 참여도 전례 없이 확대될 것으로 보인다.

◇ 우주탐사 핵심 로켓·우주선 첫 비행 '시험대'…심우주탐사 '큰 그림' 시작

아폴로 계획이 인류의 달 착륙 자체에 목표를 뒀다면 아르테미스 프로그램은 달을 넘어 화성까지 도달하는 심우주를 겨냥하고 있다.

그런 점에서 아르테미스Ⅰ 미션의 가장 큰 목표는 앞으로 전개될 심우주 유인탐사를 수행할 두 축인 SLS 로켓과 오리온 우주선의 성능 점검에 있다.

아폴로 미션을 수행한 '새턴Ⅴ' 이후 가장 강력한 로켓으로 개발한 SLS는 약 880만 파운드(400만㎏)의 발사 추력을 갖고 있다. 유선형인 새턴Ⅴ 로켓과 달리 SLS는 우주왕복선처럼 1단 로켓인 코어 스테이지(core stage) 양옆에 한 쌍의 고체 로켓 부스터를 달아 추력을 높였다.

이번 무인 비행부터 달에 착륙하는 아르테미스Ⅲ까지 이용될 SLS는 '블록1' 모델로 27t까지 달로 실어나를 수 있도록 개발됐다. 이후 5차례에 걸쳐 블록1보다 약간 더 성능을 높인 '블록1B' 모델을 이용한 뒤 '블록2' 모델로 전환하는데, 추력이 920만 파운드로 더 강력해져 달까지 46t의 화물을 운송할 수 있게 된다.

우주발사체만큼 중요한 우주선인 오리온은 2014년 지구 궤도를 4시간에 걸쳐 돈 뒤 귀환하는 약식 시험비행을 마쳤으나 SLS에 탑재돼 본격적인 우주비행에 나서는 것은 이번이 처음이다.

NASA는 총 26일에 걸쳐 비행하도록 일정을 짰다. 우주 환경에서 오리온 선체의 성능을 점검하고 우주비행사 대신 탑승한 마네킹에 각종 센서를 장착해 우주 방사선 등 장시간의 심우주 비행이 인체에 미치는 영향을 측정하게 된다.

우주비행사가 직접 타고 달 궤도를 돌고 오는 아르테미스Ⅱ 미션 때는 열흘간만 비행해 이번보다 비행 일정이 훨씬 짧다.

NASA는 아르테미스 프로그램이 순조롭게 진행되면 2025년 아르테미스Ⅲ를 통해 달 남극에 여성과 유색인종 우주비행사를 착륙시킨다. 달을 밟는 인류 최초의 여성과 유색인종이라는 새로운 기록을 세우게 되는 셈이다. 이와 함께 달 상주를 염두에 두고 우주비행사가 달 표면에 머물며 과학탐사 활동을 벌이는 기간을 아폴로 때의 사흘에서 엿새로 늘릴 계획이다.

NASA는 아르테미스Ⅲ 이후에도 매년 유인 우주선을 발사해 달 상주 기지와 달 주변 우주정거장 '게이트웨이'(Gateway) 건설을 추진할 계획이다.

이를 통해 달에 풍부한 것으로 알려진 자원 개발 주도권을 선점하는 것은 물론 화성을 비롯한 심우주 유인 탐사에 필요한 기술을 개발하고 전진 기지로 활용해 나간다는 장기적인 구상을 하고 있다.

◇ 냉전 시대 미소 우주경쟁 대체한 미중 주도권 다툼…진영 대결 양상

미국은 냉전 시대 옛 소련과 자존심을 걸고 벌인 우주 경쟁 끝에 결국 인류 최초로 아폴로 11호를 달에 착륙시켰으며 이후에도 달에 우주비행사를 보낸 유일한 국가로 남아있다.

지금보다 훨씬 뒤처진 1960년대 기술로 앨런 셰퍼드의 첫 우주비행 이후 8년 만에 달 착륙을 이뤄낸데는 옛 소련과의 경쟁이 크게 작용했다.

이번에는 옛 소련을 대신한 중국과의 우주경쟁이 촉매가 되고 있다.

아르테미스Ⅰ 미션을 통해 반세기만의 달 복귀에 먼저 시동을 걸고 나선 만큼, 다시 달을 밟는 우주비행사도 미국에서 나올 것이 거의 확실해 보인다.

하지만 미국과 옛 소련보다 훨씬 늦은 1990년대 후반에야 우주탐사에 관심을 보이기 시작한 중국의 추격이 만만치 않다.

2018년 달의 뒷면에 인류 최초로 '창어(嫦娥)4호' 착륙시킨 데 이어 지난해에는 화성에서 미국 이외에는 처음으로 로버 '주룽'(祝融)을 가동했으며 올해는 독자 우주정거장 '톈궁'(天宮)을 완공했다. 2030년대에는 달 기지 건설도 계획하고 있다.

중국의 우주 기술은 NASA에는 여전히 한발 뒤처져 있지만 맹추격을 받는 미국으로서는 옛 소련과의 우주경쟁에서 처럼 달 착륙을 서두르지 않을 수 없게 하는 요소가 됐다.

빌 넬슨 NASA 국장은 최근 한 기자회견에서 "중국이 (달에서) '우리 배타적 영역이니 물러나라'고 말하는 것을 걱정해야 한다"고 미국의 속내를 털어놓은 바 있다.

아르테미스Ⅰ에만 40억 달러(5조3천900억 원)를 투입하고, 첫 여성 우주비행사가 달을 밟기까지는 총비용이 930억 달러(125조4천900억 원)에 달하는데도 밀어붙이고 있는 데는 바짝 따라온 중국의 그림자가 작용하고 있다고 해도 틀린 지적이 아니다.

미국은 현재 냉전 시대의 아폴로 계획과는 달리 아르테미스 프로그램을 추진하면서 약정을 통해 우리나라를 비롯해 유럽우주국(ESA)과 일본, 캐나다, 호주 등 20여 개국의 참여를 유도하며 세력을 키우고 있다.

중국도 마찬가지로 러시아와 달에 공동으로 우주정거장을 건설하는 양해각서를 체결하고 앞으로 가동될 우주정거장 톈궁을 다른 나라에 개방하겠다는 의지를 밝히는 등 진영 구축에 안간힘을 쓰고 있어 미중 우주 경쟁은 진영간 대결로 확대되며 더욱 치열해질 전망이다.

◇ 확대되는 민간기업 참여…우주복부터 착륙선까지

2025년 반세기만의 달 착륙에서 주목을 받을 착륙선은 일론 머스크가 창립한 민간 우주기업 '스페이스X'가 개발할 예정이다. 또 여성과 유색인종 우주비행사가 남극 주변의 달 표면을 탐사하면서 입고 다닐 우주복도 민간 업체가 개발 중이다.

오리온 캡슐을 구성하는 크루 모듈은 록히드 마틴이 설계·제작했으며, ESA가 제공한 동력용 서비스 모듈은 에어버스가 만들었다.

SLS의 1단 로켓은 보잉이, 양옆의 고체 로켓 부스터는 노스럽 그러먼 등이 각각 참여해 제작하는 등 민간업체가 하도급을 받아 완제품을 납품하고 NASA가 운영하는 방식으로 진행되고 있다.

NASA가 직접 설계하고 제작해 발사하던 아폴로 프로그램 때와는 사뭇 다른 양상이다.

NASA는 기술개발 실패에 따른 위험 부담과 비용을 줄이고 민간부문의 경쟁체제를 활용하기 위해 우주탐사 프로그램에 민간업체의 참여를 유도해 왔다.

우주왕복선 프로그램 중단 이후 미국 내에서 우주비행사를 지구 저궤도의 국제우주정거장(ISS)에 보낼 수단이 없어 1인당 최대 8천600만 달러를 주고 러시아의 소유스 캡슐을 이용하던 시대에 종지부를 찍은 것도 NASA 방침에 발 빠르게 따라간 민간기업 스페이스X였다.

스페이스X가 NASA와 계약을 맺고 개발한 팰컨9 로켓이 크루 드래건에 우주비행사를 싣고 ISS를 오가기 시작하면서 민간업체 간 경쟁이 시작되고 민간 우주 시대도 사실상 막을 올렸다.

민간업체의 직접 참여는 아직 지구 저궤도에 그치고 있지만 아르테미스 프로그램에도 계약·납품 형태로 참여가 이뤄지는 만큼 앞으로는 달과 그 너머 심우주까지 영역을 확대해 나갈 것으로 기대되고 있다.

eomns@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스