미 대학 연구결과…기준 넘으면 위험폭증 '밀밭효과'

사고당시 ㎡당 5명 초과…"사람 수 아닌 간격 보고 안전대책 세워야"

(서울=연합뉴스) 김동호 기자 = 군중 밀집도가 임계점을 넘어서는 수준까지 높아질 경우 안전사고가 발생할 가능성이 비약적으로 높아진다고 미국 CNN 방송이 30일(현지시간) 보도했다.

핼러윈을 앞둔 지난 29일 서울 이태원에서 150여 명이 압사한 것과 같은 대형 참사의 재발을 막기 위해서는 제한된 지역 내에서의 유동인구 수용 기준을 정해 면밀히 관리하는 것이 필요하다는 지적이다.

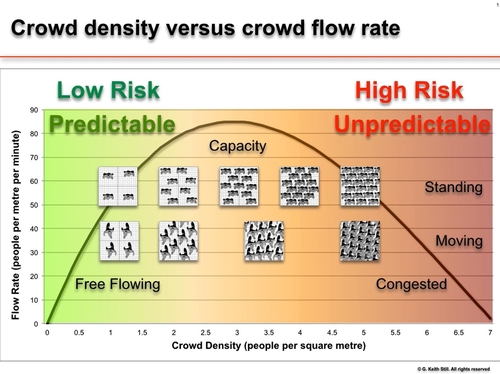

보도에 따르면 영국 서포크대의 G. 키스 스틸 교수는 가로·세로 각각 1m 크기의 지면, 즉 1㎡(제곱미터) 정도의 땅에 사람이 몇 명 서 있는지에 따라 사고 위험성이 어떻게 증가하는지를 연구했다.

1㎡당 1∼2명까지는 매우 여유롭고 이동도 자유로운 모습이다.

3명까지 늘어나면 조금 붐비기는 하나 아주 꽉 들어차지는 않은 정도로, 코로나19 팬데믹(감염병의 세계적 대유행) 이전 시기에 통상적으로 술집에 사람들이 모여있는 수준이다.

1㎡당 4명의 경우 사람들 사이 간격이 더 좁아지지만 신체에 아주 가까운 영역인 개인적 공간까지 침범되지는 않으며, 이는 미국이나 영국에서 사람들이 줄을 서서 대기하는 동안 유지하는 거리 정도는 된다.

다만 5명을 넘어서면 군중 사이에 신체 접촉이 많아지기 시작한다. 공연 등을 지켜보는 관중 혹은 청중 상태일 때에는 안전할 수 있지만, 서로 떠미는 상황이 온다면 문제가 되기 시작하는 임계점이다.

CNN은 1㎡당 6명에 이르면 상황이 위험해지기 시작한다고 지적했다. 신체 접촉이 많은 데다 각자 널찍한 자세를 유지하기 힘들어지고, 자칫하면 넘어지게 되는 등 사람들이 자신의 움직임에 대한 통제력을 쉽사리 잃게 된다는 것이다.

스틸 교수는 "신체가 서로 접촉하게 되면, 높은 에너지와 밀도로 인해 인파가 붕괴할 수 있다"고 지적했다.

그러면서 군중 밀집도가 너무 치솟아 사람들이 걷잡을 수 없이 휩쓸리게 되는 것을 '밀밭 효과'라고 명명했다.

바람이 불면, 마치 밭에 빽빽하게 심긴 밀이 파도치듯 앞뒤 좌우로 거세게 흔들리는 모습에 빗댄 표현이다.

특히 대규모 인파가 한자리에 가만히 정지해 때보다 이동할 때가 더 위험하다는 지적이다.

스틸 교수가 개인적으로 공개한 연구 자료를 보면 1㎡당 3.5∼4명까지는 사람들이 걸을 때 앞뒤로 다리가 걸리지 않을 정도의 공간이 확보되지만, 5명을 넘어가면서부터는 좀처럼 발 디딜 틈이 없어 움직임이 뒤엉키기 시작하는 것으로 나타났다.

이번에 사고가 발생한 이태원의 내리막 골목은 길이 45m, 폭 4m 내외로 약 180㎡(55평) 정도의 넓이인데, 여기에 1천명 이상, 최대 1천200명 정도의 인파가 한꺼번에 몰리며 압사 참사로 이어졌다는 분석이 제기되고 있다.

전해진 상황을 산술적으로 볼 때 이는 1㎡ 당 5.6∼6.6명 정도로, 스틸 교수의 기준을 적용하면 매우 위험한 상태였던 셈이다.

단, 이처럼 밀집도 기준이 제시됐다 하더라도 실제 현장에서 이를 적용해 위험도를 파악하기는 쉽지 않다고 CNN은 분석했다.

CNN이 스틸 교수의 연구를 토대로 시뮬레이션한 시각 자료를 비교해보면 1㎥당 4명이 모인 경우와 6명인 경우가 육안으로는 언뜻 큰 차이가 없어 보일 수 있다는 것이다.

스틸 교수는 사람 수가 아닌 사람 사이 간격을 봐야 밀집도를 제대로 파악할 수 있는 만큼, 행사 주최 측이 인파가 몰린 현장의 모습을 다양한 각도에서 반복적으로 분석하는 훈련을 통해 현장 안전 관리에 나서야 한다고 제언한다.

그는 "일단 사람들이 빽빽하게 들어서면 혼잡 문제를 해소하기가 훨씬 더 어려워진다"며 "현장 상황을 면밀히 모니터링하면서, 밀집도가 급격히 높아질 경우 사람들의 이동 흐름을 늦추거나 멈추는 것이 재난을 예방하는 열쇠"라고 강조했다.

dk@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스