"노동자 재교육 등으로 노동가능 인구 감소 막아야"

인도, 향후 5년간 6% 성장 유지 전망…中 대체지로 부상

(서울=연합뉴스) 인교준 기자 = 국제통화기금(IMF)이 중국에 경제성장률 저하를 막으려면 국유기업을 개혁해야 한다는 처방을 내놓았다.

중국을 방문 중인 크리슈나 스리니바산 IMF 아시아태평양국장은 인터뷰를 통해 이런 견해를 밝혔다고 중국 경제매체 차이신이 11일 보도했다.

스리니바산 국장은 5년이 지나면 중국의 국내총생산(GDP) 성장률은 3.4% 수준에 그칠 것이라면서, 적어도 4.5% 안팎을 유지하려면 민간기업과 비교할 때 생산성이 크게 처진 국유기업을 개혁해야 한다고 주문했다.

중국 당국은 그동안 개편·통합에 방점을 찍은 국유기업 개혁을 추진해왔다. 그러나 그걸 통해 보다 덩치를 키운 국유기업이 민간기업을 위축시킨다는 비판이 나왔다. 분배에 무게를 둔 '공동부유(共同富裕)' 정책으로도 인식됐다. 결국 중국이 '좌클릭'하고 있다는 지적이 잇따르고 있다.

이런 가운데 스리니바산 국장은 중국 재정부와 인민은행 관계자들을 만나 국유기업 개혁 방안으로 노동자 재교육 이외에 정년 연장 조치도 제안한 것으로 전해졌다.

중국에서 정년 연령은 사무직의 경우 남성 60세, 여성 55세로 유지돼왔다. 이에 따라 1960년대 베이비붐 세대가 2030년까지 대거 은퇴 연령에 도달하면 노동 가능한 16∼59세 인구가 급격히 감소할 수밖에 없는 만큼 정년 연장으로 대처해야 한다는 주문이다.

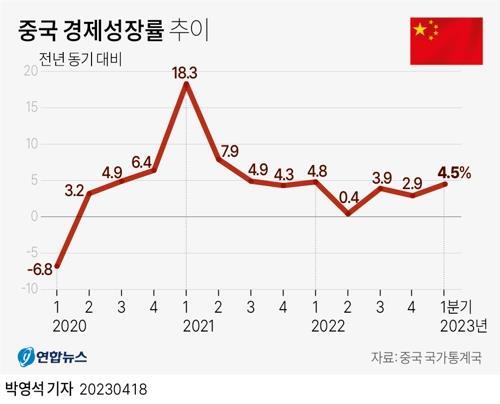

앞서 지난 2월 초 IMF는 '지역 경제전망 보고서'를 통해 올해 중국 국내총생산(GDP) 성장률 예상치를 5.2%로 제시하고 2024년 4.5%, 2027년 3.8%, 2028년 3.4%로 점차 하락할 것으로 예상했다. 이달 초 IMF의 보고서도 이와 유사하다.

코로나19 대유행(팬데믹) 이전 중국의 성장률은 2011년 9.6%, 2012년 7.9%, 2013년 7.8%, 2014년 7.4%, 2015년 7.0%, 2016년 6.8%, 2017년 6.9%, 2018년 6.7%, 2019년 6.0% 등의 추이를 보였다.

이어 팬데믹이 본격화한 2020년 2.2%로 위축됐고, 2021년에는 기저효과로 인해 8.4%로 반등했으나, 2022년 3.0%로 다시 크게 떨어졌다.

중국은 개발도상국이 선진국으로 완전히 도약하지 못한 채 경제 성장세가 둔화하는 상태에 빠지는 '중진국 함정'을 우려하고 있다.

스리니바산 국장은 중국과 미국 간 경제 분쟁으로 세계 GDP 성장률이 큰 타격을 받고 있다는 점도 짚었다.

미·중 보복 관세 분쟁으로 작년에 세계 GDP 성장률이 0.4%포인트 낮아졌으며, 미·중 공급망 디커플링(특정국 배제)이 본격화하면 세계 GDP의 12%가 줄어들 수 있다고 강조했다.

중국으로선 '인도 변수'도 위협적이다.

IMF는 인도의 성장률을 올해 5.9%로 전망하고, 2024년에는 6.3%에 달할 것으로 봤다. 향후 5년간 인도 성장률은 약 6%가 될 것으로 예상했다.

유엔 경제사회처(DESA)가 발표한 자료에 따르면 인도 인구는 지난달 말 기준 14억2천577만5천850명으로 추산돼 중국을 처음 앞질렀다.

주목할 대목은 중국의 경우 인구 감소와 노령화로 노동 인구가 급격히 줄고 있다는 점이다.

글로벌 통계 플랫폼 스태티스타(statista)에 따르면 중국 노동 인구는 2015년 8억91만명으로 정점을 찍은 후 2021년 7억8천24만명으로 줄어드는 등 감소 추세다.

시진핑 중국 국가주석은 지난 5일 열린 당 중앙재경위원회 회의에서 "인구 발전은 중화민족의 위대한 부흥과 관련된 대사(大事)"라며 "반드시 인구 전체의 소양과 질을 높이기 위해 노력하고, 고품질의 인구 발전으로 중국식 현대화를 뒷받침해야 한다"고 강조했다.

인구 문제가 '중국 부흥'이 걸린 일이라며 대책 수립을 주문한 것이다.

이런 가운데 노동인구가 줄어드는 중국의 경제적 지위를 앞으로 인도가 대체할 가능성이 크다는 관측이 많다.

미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 지난 9일 인도가 '세계의 공장'으로 통해온 중국의 경쟁자로 부상했다고 진단했다.

서방 기업들이 '차이나 플러스 원'(China plus one)으로 불리는 전략 아래 필사적으로 중국의 대체지를 찾고 있고, 인도가 '플러스 원'이 되기 위해 혼신의 노력을 기울이고 있다는 것이다.

kjihn@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스