핵분열 발견했지만 남성 동료만 화학상…"여성에다 유대인이라 불이익"

생애 46차례 입후보·낙방…노벨위, 2020년에야 공동발견 인정

(서울=연합뉴스) 장재은 기자 = 노벨상 시즌을 맞이해 막후에서 벌어진 차별과 불공정의 흑역사도 거론된다.

미국 뉴욕타임스(NYT)는 2일(현지시간) 역사가들의 분석을 인용해 '원자폭탄의 어머니' 리제 마이트너(1878∼1968)가 여성이기에, 유대인이기에 차별받은 사례를 조명했다.

마이트너는 사상 첫 핵분열 실험을 입증하는 데 결정적 기여를 한 오스트리아 출신 여성 물리학자였다.

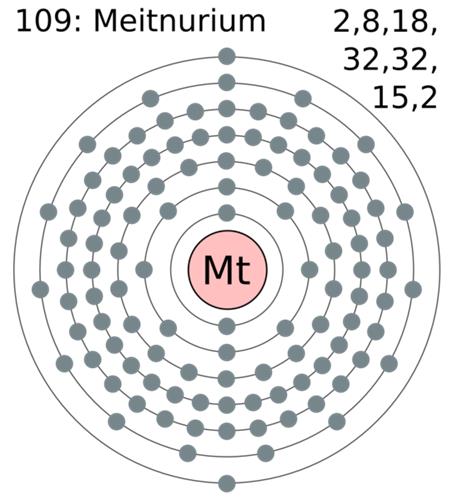

그는 연구 동반자인 독일 화학자 오토 한(1879∼1968)과 함께 독일에서 활동하며 원소 프로탁티늄(Pa)을 발견하는 등 이름을 날렸다.

유대인이던 마이트너는 아돌프 히틀러가 이끄는 나치 정권의 전체주의가 최고조에 달하던 1938년 스웨덴으로 피신했다.

독일에 남은 한은 마이트너와 지속적으로 서신을 교환하며 연구를 이어갔다.

한이 실험을 한 뒤 이해하지 못하는 현상을 마이트너가 이론적으로 해석해주는 방식의 협력이었다.

그런 상황에서 한은 1938년 동료 과학자 프리츠 슈트라스만(1902∼1980)과 함께 우연히 수수께끼 같은 현상을 발견했다.

우라늄 원자가 중성자와 충돌할 때 중성자가 흡수되고 전자가 방출돼 더 무거운 원소가 생길 줄 알았는데 훨씬 가벼운 바륨이 나타난 것이다.

이 현상은 핵분열이었다.

한과 슈트라스만은 이를 알지 못한 채 마이트너의 이름을 빼고 실험에서 발견한 이 현상을 그해에 학계에 발표했다.

마이트너는 이 현상에 대한 분석에 들어가 우라늄이 극도로 불안정해 중성자와 충돌하면 깨진다는 것을 알게 됐다.

그는 깨진 조각을 바륨과 크립톤으로 추정하고, 알베르트 아인슈타인의 질량·에너지 등가 원리(E=mc²)를 토대로 수수께끼 실험을 설명하는 질량 감소와 에너지 방출을 계산해냈다.

이는 한과 슈트라스만이 우연히 얻은 실험 결과가 다름 아닌 핵분열 발견이었다는 점을 입증하는 연구 결과였다.

마이트너는 이들에게 증명 사실을 알리고 축하한 뒤 1939년 2월 과학저널 네이처에 이들의 실험에 대한 해석을 발표했다.

해당 논문의 공동 저자인 조카 오토 로베르트 프리슈가 그때 '핵분열'(nuclear fission)이라는 용어를 만들어냈다.

나중에 핵분열은 미국의 맨해튼 프로젝트를 거쳐 핵폭탄에 이용됐다. 마이트너는 그 때문에 '원자폭탄의 어머니'로 불렸다.

위대한 발견에 마이트너가 기여한 공로는 이처럼 명확했으나 실질적인 영예는 모두 한에게 돌아갔다.

한은 핵분열을 발견한 공로를 인정받아 1944년 노벨 화학상을 받았다.

마이트너와 프리슈도 그해 노벨물리학상 후보로 추천됐으나 수상은 불발했다.

역사가들은 마이트너와 한의 서신 수백통을 보면 마이트너가 이 결과에 심하게 실망했다는 점을 알 수 있다고 주장한다.

이들은 마이트너가 남성우월주의적 세계에 살던 여성 학자이자 유대인으로서 차별당한 정황을 주목한다.

서한을 연구한 작가 마리사 모스는 마이트너가 자신에 대한 불신뿐만 아니라 나치에 대한 한의 굴종적 태도에도 크게 상처받았다고 결론을 내렸다.

마이트너는 1946년에도 노벨 물리학상 후보에 올랐으나 다시 고배를 들었다.

노벨위원회는 이론보다는 실험에 따른 발견에 시상하는 게 확고한 전통이라고 사유를 밝혔다.

그러나 노벨물리학상에는 그 반대 사례도 존재했다.

중국계 미국인 여성 물리학자 우젠슝이 실험을 통해 패리티 보존의 법칙을 깨는 발견을 했으나 남성 동료 과학자들이 그 결과를 확인한 이론을 구축해 1957년 노벨상을 가져갔다.

마이트너는 1968년 사망할 때까지 46차례에 걸쳐 노벨 물리학상, 화학상 후보에 올랐으나 끝내 영예를 안지는 못했다.

노벨위원회는 마이트너가 숨진 지 반세기가 훌쩍 지난 2020년이 돼서야 핵분열은 한과 마이트너가 공동으로 발견한 것이라고 공식 트위터 계정을 통해 인정했다.

마이트너와 같은 여성 과학자의 사례는 일부에 불과하다는 게 역사가들의 견해다.

과학사에서 은폐된 여성을 찾는 팟캐스트를 운영하는 캐티 해프너는 "수천 명까지는 아니더라도 수백명의 여성이 과학에서 위업을 성취했으나 살아있는 동안 인정받지 못했다"고 말했다.

jangje@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스