김진수 한양대 교수, 에너지경제연구원 주최 세미나서 발표

갈륨·게르마늄 생산 중국 의존도 90%↑…희토류 가공 80%↑

(서울=연합뉴스) 김동규 기자 = 한국은 광물자원의 자급률이 3% 수준에 불과해 핵심광물 공급망 위기에 대응하기 위해서는 해외자원 개발과 수입 다변화, 국제협력 강화가 시급하다는 주장이 제기됐다.

김진수 한양대 교수는 27일 서울 중구 은행회관에서 에너지경제연구원 주최로 열린 '글로벌 에너지 정책환경 세미나'에서 이같이 주장했다.

'글로벌 핵심광물 공급망 동향'을 주제로 발표한 김 교수는 "이제 대부분의 자원 보유국은 자국이 보유한 핵심광물이 협상 수단으로 가치가 높다는 것을 자각했다"며 "이제 더는 자유무역에 기댄 공급망 안정성 확보 전력은 유효하지 않다. 이것이 뉴노멀(새로운 표준)"이라고 정의했다.

김 교수는 첨단산업의 원재료로 투입되는 핵심광물이 절대적인 양은 많지 않지만, 공급 중단 시 생산 차질을 초래하게 된다면서 "핵심광물이 무기화, 협상수단이 됐다"고 지적했다.

그는 "핵심광물은 중국 등 지역 편중이 심해 공급망 위기가 더 빈번하게 발생할 가능성이 크다"고 내다봤다.

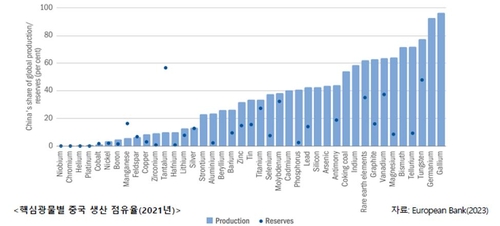

실제로 유럽은행의 통계를 보면 일부 핵심광물의 중국 의존도는 절대적이다. 2021년 기준으로 갈륨과 게르마늄의 중국 생산 점유율은 90% 이상이며 희토류, 흑연, 텅스텐, 텔루륨, 비스무트, 마그네슘, 바나듐 등의 중국 의존도는 60%가 넘는다.

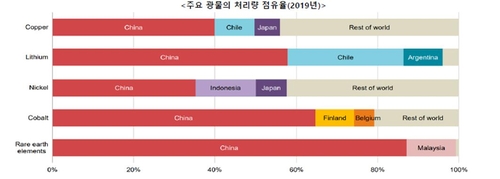

매장량뿐 아니라 선광·제련 등 처리 분야에서도 일부 핵심광물의 중국 의존도는 절대적이다.

2019년 기준 주요 광물의 처리량 점유율에서 중국의 비중을 보면 희토류는 80% 이상, 코발트 60% 이상, 리튬 50% 이상, 구리 40%, 니켈 30% 이상 등이다.

김 교수는 "핵심광물의 지역 및 기업 집중도 해소는 난망하다"며 "미국 등 우방국을 중심으로 공급망 재편이 추진되고 있지만 영원한 우방은 없고 산업도 계속 재편될 것"이라고 전망했다.

그는 "핵심광물의 공급망 위기를 회피하기는 어렵다"며 "위기를 감당할 수 있는 기초체력과 위기의 충격을 빠르게 회복할 수 있는 대응력 확보가 중요하다"고 역설했다.

특히 한국은 지난해 광물자원 수입액이 65조원이 넘고 자급률은 3.3%에 불과해 자원안보 위기 시 대응 수단이 한정적이라며 보완책을 마련해야 한다고 강조했다.

김 교수는 "해외자원개발과 수입 다변화, 국제협력 등을 활용해야 하며 비상 대응체계 구축, 연구개발(R&D)을 통한 기술 역량 확보가 시급하다"고 제언했다.

허윤지 에너지경제연구원 부연구위원은 '주요국 에너지 가격과 소비자보호정책 동향' 발표에서 팬데믹 이후 러시아·우크라이나 전쟁 등으로 국제에너지 가격이 급등해 각국이 소비자 보호 조치를 시행함과 동시에 전기요금 인상 등 대응에 나섰지만, 한국은 대응이 충분치 못해 한국전력의 부담이 커졌다고 분석했다.

허 부연구위원은 유럽과 일본 당국의 통계를 인용해 2021년 상반기부터 올해 상반기까지 전기요금 증가율이 영국은 256%에 달하고, 독일 90%, 프랑스 47%, 일본 38% 등의 수준이라고 제시했다.

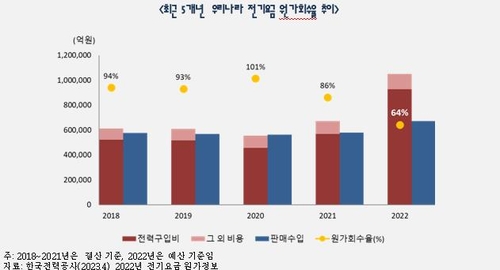

그러나 한국의 경우 한전의 원가 회수율은 2018년 94%, 2019년 93%, 2020년 101% 등으로 양호했으나 2021년 86%로 떨어진 데 이어 지난해 64%로 급격히 악화했다고 지적했다.

허 부연구위원은 "지난해 한전의 판매 수입은 전력 구입비에도 미치지 못했을 것으로 예상된다"며 "원가 기반의 합리적 요금체계를 확립해 소비자 보호와 안정적인 전력 수급 간 균형을 맞춰야 할 것"이라고 강조했다.

이날 세미나에서 '글로벌 에너지 정책·시장의 주요 동향 및 전망'을 주제로 발표한 조일현 에너지경제연구원 연구위원은 "러시아·우크라이나 전쟁으로 석유·가스 시장 재편이 가시화됐다"며 "화석연료 수요는 2030년 이전에 정점에 도달할 것"이라고 내다봤다.

dkkim@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스