스웨덴, 열에 일곱 창업 희망…한국은 고작 1명 불과

1등 인재도 의사·변호사 꿈만 꿔…창업해도 손쉬운 아이템만

도전에 실패해도 복학·복직 허용하는 문화 필요

#1. 지난해까지만 해도 창업을 꿈꿨던 대학 졸업생 A씨는 올해 초 석사과정에 진학했다. 전자공학을 전공한 그는 본래 음향학 분야의 기술 벤처를 차리고 싶었다. A씨는 “하지만 부모님 반대가 심하고 주변에 비슷한 창업을 준비하는 사람이 없어 고민이 깊었다”며 “선택을 미루고 대학원에 진학했다”고 말했다. 그는 “대기업에 취직하라는 부모님의 압박이 커 그쪽 진로도 생각 중”이라고 했다.

#2. 대학 학부 때 전산학을 전공한 대학원생 B씨는 자신의 전공과 크게 관계없는 분야의 회사에 취직했다. 소프트웨어 회사를 창업했다가 한 차례 실패를 맛본 그는 “처음에는 해보고 싶은 것이 많았지만 회사가 망한 뒤 시간이 지날수록 가족 친구 등 주변의 시선이 신경쓰여 견딜 수가 없었다”고 했다. 그는 “나이가 서른이 넘도록 아무것도 한 일이 없는 사람처럼 보이는 게 싫어 취직했다”고 털어놨다.

위험을 감수하고 창의와 혁신을 시도하는 젊은이들의 기업가정신이 피기도 전에 시들고 있다. 창업 활성화의 지표가 되는 청년 창업마저 앞날이 어둡다. 지난해 창업진흥원 실태조사에 따르면 창업 의향이 있는 대학생은 63.3%에 달했다. 하지만 창업 의향이 있는 대학생 중 ‘바로 창업하겠다’고 대답한 학생은 3.6%에 불과했다. ‘취업해 사회 경험을 쌓은 뒤 창업하겠다’는 답이 83.1%나 차지했다. 사실상 대부분의 학생이 ‘취업’에 손을 든 것이다. 실제 일반 대학생의 진로 결정은 취업(66%), 진학(14.9%)에 이어 창업(7.6%) 순으로 나타났다. 지난해 대학생이 직업을 선택할 때 고려하는 기준 1위는 안정성(26%), 2위는 경제적 수입(21.4%)이었다.

○1등 인재도 창업 외면

고영하 한국엔젤투자협회장은 “1등 인재도 창업을 외면하는 것이 현실”이라고 지적했다. 그는 “우리 사회는 우수한 인재가 의사 변호사 대기업 등으로 쏠릴 수밖에 없는 사회적 분위기가 깔려 있다”며 “이를 해결하지 못하면 창업 강국은 먼 나라 얘기”라고 말했다.

한 대학생 정보기술(IT) 벤처기업 대표는 “우리나라 교육문화에서 부모 입김이 세다보니 창업을 하고 싶어도 엄마가 허락하지 않아 못 하는 친구도 있었다”고 말했다. 그는 “이공계 분야의 영재교육이 이뤄지는 과학고에서도 엘리트 코스를 안정적으로 밟아 교수나 의사가 되는 것이 당연하다는 분위기”라고 귀띔했다.

모바일 애플리케이션(앱·응용프로그램) 개발에 나선 대학 졸업생 박송이 씨(25)는 “최근 모바일 관련 벤처를 차리는 사람이 많아지긴 했지만 ‘신의 직장’을 꿈꾸는 사람도 여전히 많다”고 했다. 그는 “젊은이들이 창업에 관심이 많아졌다기보다 양극화 현상이 나타나고 있는 것 같다”고 평가했다.

안정성을 추구하고 위험을 회피하는 경향은 이미 창업했거나 창업을 희망하는 예비 창업자의 DNA에도 숨어 있다. 소위 ‘돈 되는’ 아이템에만 창업 희망자가 몰려 엇비슷한 창업 아이템이 쏟아진다는 것이다. 한국콘텐츠진흥원에서 1인 창조기업 심사를 맡은 관계자는 “심사 대상자들의 창업 아이템을 검토하다 보면 영어교육 앱처럼 누구나 생각할 수 있는 아이템과 수도 없이 마주친다”며 “이미 해당 분야는 ‘레드오션’을 형성하고 있는데 비슷한 시도로 성공을 꿈꾸는 것은 어불성설”이라고 지적했다.

이우일 서울대 공대 학장은 “짜장면 소스를 바꾸는 창업만으로는 어렵다”며 “진입장벽이 높은 모델을 생각하지 않는 것은 창업 희망자가 간단하고 검증된 아이디어만 시도하기 때문”이라고 말했다.

○대학도 창업 장려 안 해

국내에 이렇다 할 성공한 기술 기반 벤처기업을 찾아보기 어려운 것도 안정성을 추구하는 경향 때문이란 지적이 많다. 최정이 버드랜드 소프트웨어 대표는 “IT 분야만 놓고 봐도 기술 기반 벤처기업은 앱을 만드는 것에 비해 준비할 것이 많고 위험성도 크다”고 말했다. 그는 “기술 기반 창업은 창업자 경험이 누적돼야 가능한데 그 같은 창업자가 국내에 많지 않다”고 했다. 또 다른 벤처기업 대표는 “기술 벤처가 많이 나타나기 위해서는 국내 벤처 생태계가 제대로 작동해야 한다”며 “실패를 용인하지 않는 문화에서는 손쉬운 창업만 나타난다”고 지적했다.

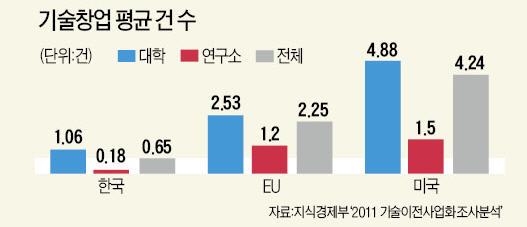

연구실 창업의 요람이 돼야 할 대학의 인식도 문제다. 창업 지원 관련 내부규정을 갖고 있는 대학교는 32.5%, 연구기관은 23.4%에 불과하다. 이 규정이 없는 기관 소속 교수나 연구원은 창업을 정식으로 인정받지 못해 다양한 불확실성에 직면하게 된다. 이광형 KAIST 교수는 “KAIST에서조차 창업은 해봤자 ‘골치만 아픈 일’로 생각하는 경향이 강하다”며 “창업 경력도 인정하는 외국과 달리 한국은 학생이든 교수든 한눈을 팔고 새로운 시도를 하면 고달파진다”고 말했다.

지난 26일 한국을 방문한 래리 페이지 구글 공동창업자 겸 최고경영자(CEO)가 박근혜 대통령을 만나 “스탠퍼드대 박사과정에 있을 때 학교에서 ‘사업에 실패해도 다시 받아주겠다’는 말을 하지 않았다면 구글을 창업할 수 없었을 것”이라고 말한 것과 대조적이다.

○정책으로 인식 바꿔야

확실한 미래만 좇는 사회 인식을 바꾸려면 정책이 뒷받침돼야 한다는 목소리가 높다. 창업진흥원 관계자는 “문화는 다양한 요인이 얽혀 나타난 복합적 산물이기 때문에 하루아침에 바꾸기 쉽지 않다”며 “장기적인 창업 활성화 정책을 진행하고 기업가정신에 대한 교육을 병행하는 것 외에는 뾰족한 수가 없다”고 말했다.

정지훈 명지병원 IT융합연구소장은 “사람들의 마음을 바꾸는 것은 성공 사례”라며 “창업을 해 원하는 결과를 얻은 사례가 많이 나와야 젊은이들의 마음을 움직일 수 있다”고 설명했다. 그는 “벤처기업에서 기술을 개발하면 기업들이 실제로 사주고, 인수·합병(M&A) 시장이 활성화되고, 창업하겠다고 나간 사람의 재입사를 허용해주는 ‘열린 사회’로 갈 때 비로소 희망이 있다”고 강조했다.

김보영/김태훈 기자 wing@hankyung.com

공동기획 NRF 한국연구재단

▶ [STRONG KOREA] 외국선 사람 보고 투자…한국선 매출 보고 평가

▶ [STRONG KOREA] 창업 활발한 선진국에선

▶ [STRONG KOREA] 이스라엘이 한국에 제언하는 창조경제

▶ [STRONG KOREA] 글로벌 '프런트 러너' 되려면 적의 아이디어도 빌려라

▶ [STRONG KOREA] 창투사들 '검증된' 벤처만 안전빵 투자…아이디어 얘기하면 "담보부터 먼저…"

[한국경제 구독신청] [온라인 기사구매] [한국경제 모바일 서비스]

ⓒ <성공을 부르는 습관> 한경닷컴, 무단 전재 및 재배포 금지

<한국온라인신문협회의 디지털뉴스이용규칙에 따른 저작권을 행사합니다> �

관련뉴스