영화배우 멜 깁슨과 헬렌 헌트가 주연한 영화 ‘왓 위민 원트(What women want)’는 광고기획자인 남자주인공에게 일어난 기적과 사랑을 그린다. 어느 날 주인공 닉 마셜은 전기충격으로 여자의 마음을 읽는 능력을 갖게 된다. 광고기획자라면 억만금을 주고서라도 갖고 싶은 초능력을 앞세워 그는 승승장구한다. 하지만 현실은 그렇지 않다. 광고문구(카피) 하나를 만들어내기 위해 밤을 새우는 노력이 있을 뿐이다.

# 광고업계의 '전설'

광고산업에 입문하면 가장 많이 듣는 전설적인 인물이 있다. 바로 데이비드 오길비(David Ogilvy)다. 그는 현존했던 닉 마셜이었을지 모른다고 할 정도로 천재였다. 현대 광고의 아버지라고도 불리는 그의 광고철학은 “무조건 팔아라”였다. 아무리 폼나고 멋진 광고라도 상품이 안 팔리면 헛수고라고 봤다. 그의 철학을 그대로 딴 책 ‘무조건 팔아라’에서 이 천재는 “광고는 소비자를 재미있게 만들어주기 위해서가 아니라 소비자를 설득해 상품을 사도록 하기 위해 존재한다”고 강조했다.

1911년 영국에서 태어난 그는 가난하게 자랐다. 아버지의 사업 실패로 가세가 기울자 옥스퍼드대를 중퇴하고 프랑스, 영국, 미국 등지에서 요리사, 조리기구 영업사원, 여론조사원, 농부로 살았다. 1938년 미국으로 건너간 그는 30대 중반 광고회사 입사지원서를 냈지만 나이 탓에 퇴짜를 맞았다. 1948년 그는 직원 두 명과 함께 뉴욕에서 ‘오길비앤드매더(Ogilvy & Mather)’를 설립했다.

1951년 드디어 그에게 기회가 왔다. C F 해서웨이라는 작은 셔츠회사의 광고를 맡은 게 인생역전의 시발점이었다. 의뢰를 받은 오길비는 ‘파격적인 뭔가’가 있어야 한다고 생각했다. ‘멋진 중년 남자에게 검정 안대를 씌우자.’ 아이디어가 번개처럼 떠올랐다. 카피도 만들었다. ‘해서웨이 셔츠를 입은 사나이.’ 전 세계 시장에서 난리가 났다. 1주일도 안돼 이 셔츠의 재고는 바닥을 드러냈다. 상품 자체보다 상품을 쓰는 사람에 초점을 맞춘 최초의 광고였다. 광고계에 입문한 지 몇 년 만에 대박을 터뜨린 그는 역사상 가장 영향력 있는 광고 여러 편을 줄줄이 풀어냈다.

# 소비자 중심주의

“모든 광고는 브랜드의 개성에 대한 장기 투자”라는 게 그의 생각이었다. 기술 발전으로 상품들이 점점 비슷해지자 성능이 아닌 브랜드가 광고의 중심이 되고 있음을 직감한 결과다. 그는 헤드라인에 브랜드명을 반드시 넣고, 독자들에게 즉시 이해되는 카피를 썼다. 절대로 에둘러 말하지 않고 판매를 촉진하는 단어를 썼다. 명쾌하라는 얘기다. 이런 카피 철학을 꿰뚫은 역작이 바로 ‘시속 60마일로 달리는 신형 롤스로이스 안에서 제일 큰 소음은 시계 소리다’였다. 역사상 가장 유명한 자동차 광고 중 하나로 꼽히는 카피다. 당시 이 광고로 차가 너무 많이 팔리는 바람에 광고를 다시 싣지 않아도 될 정도였다.

오길비가 남긴 유산은 ‘소비자 중심주의’다. “소비자는 지적인 존재”라고 선언한 그는 “소비자에게 만족감과 실질적인 도움을 줄 수 있는 광고를 만들어야 한다”고 역설했다. 1999년 뉴욕타임스에 사망기사가 날 때까지 그는 작은 회사를 100여개국에 지사를 둔 다국적 광고그룹으로 키워냈다. 광고가 자본주의의 꽃이라면 오길비는 플로리스트였다는 평가다.

오길비 외에도 브루스 바튼, 클로드 홉킨스, 레오 버넷, 윌리엄 번벅, 유고 나카무라, 알렉스 보거스키, 광고 카피라이터로선 처음으로 삼성 임원이 된 오혜원 제일기획 상무 등 기라성 같은 광고 천재들이 즐비하다.

#'추신수 홈런, 숨 넘어간다'

스포츠 용품업체인 나이키는 ‘저스트 두 잇(JUST DO IT)’을 메인 카피로 쓰고 있다. 이 카피는 1988년 광고 에이전트였던 댄 위든(Dan Weiden)이 나이키 직원과 새로운 광고카피를 논의하던 중 만들었다. 스포츠의 도전정신과 잘 어우러진다는 평가를 받았다. ‘싱크 디퍼런트(THINK DIFFERENT)’는 애플의 광고카피다. 스마트폰이란 전혀 다른 제품을 선보인 애플의 혁신적인 이미지를 두 단어로 절묘하게 표현했다는 평을 들었다.

‘침대는 가구가 아닙니다. 과학입니다’라는 카피는 한국에서 논란이 되기도 했다. 어린아이들이 실제로 침대는 가구가 아니라고 잘못 알게 될 정도로 파급력이 컸다. 하지만 소비자들은 광고카피와 달리 제조사를 모르겠다는 반응이 적지 않다. 만일 오길비가 만들었다면 브랜드를 반드시 넣어 ‘에이스침대는 가구가 아닙니다. 과학입니다’라고 했을지도 모른다.

노인 모델로 유명한 곽용근 씨와 탤런트 김응수 씨가 나오는 ‘류현진 삼진, 추신수 홈런’ ‘추신수 넘어간다~ 숨 넘어간다’는 SK브로드밴드 Btv광고 문구다. 모바일폰으로 야구 중계 등 다양한 프로그램을 즐길 수 있다는 이 회사의 콘텐츠를 전달하기 위해 재미있게 표현했다. 스마트폰이 나오기 전 화면이 가로로 움직이는 휴대폰이 있었다. 이 휴대폰은 삼성의 휴대폰 기술력을 한껏 뽐내는 야심작이었다. 이때 광고카피는 ‘가로본능’이었다. 이 밖에도 ‘남자한테 참 좋은데 설명할 방법이 없네’ ‘니들이 게맛을 알아?’ 등의 문구가 있다.

고기완 한국경제신문 연구위원 dadad@hankyung.com

--------------------------------------------------------------------------------------

우리나라 최초의 신문광고는?

광고라는 단어가 처음 등장했다. 그해 11월21일자 제3호에 ‘회사를 설립하고자 하는 자는 주지(主旨)를 세상 사람들에게 광고하여 동지를 얻는다’라는 기사에 광고라는 용어가 사용됐다. 회사설립을 위한 안내 광고기사였던 셈이다.

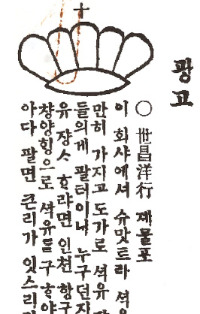

광고라는 단어가 처음 등장했다. 그해 11월21일자 제3호에 ‘회사를 설립하고자 하는 자는 주지(主旨)를 세상 사람들에게 광고하여 동지를 얻는다’라는 기사에 광고라는 용어가 사용됐다. 회사설립을 위한 안내 광고기사였던 셈이다. 한성순보는 1년 남짓 발간되다가 갑신정변으로 폐간되고 그 후신으로 한성주보로 바뀌었다. 1886년 2월22일자 제4호에 처음으로 독일 무역상 세창양행(世昌洋行)의 광고가 실렸다. 한국 최초의 신문광고다. 광고주 세창양행(Edward Meyer & Co.)은 함부르크에 본사를 둔 무역상이었다. 여러 물품을 정직하게 팔겠으니 이용하라는 내용이 이 광고에 들어 있었다. 이 광고는 7월5일자 제23호까지 6개월간 실렸다. 세창양행은 이어 여객화물선 운항 광고도 실었다. ‘희화상선이 각 항구를 왕래한다(希化商船 來往各口)’라는 광고였는데, 중국 상하이와 인천을 오가니 이용하면 특별히 봉사하겠다는 문구가 포함돼 있었다.

세계 최초의 신문광고는 1525년 독일의 뉴스 팸플릿에 게재된 약품광고인 것으로 알려져 있다. 한국보다 훨씬 앞선 시대다. 영국에서 최초의 신문광고는 1625년 2월1일자 ‘머큐리우스 브리타니카(Mercurius Britanica)라는 주간신문에 등장했다. 산업혁명이 있기 훨씬 전이다.

�

관련뉴스