넉넉한 인심 사라진 '산타의 고향'

작년 3분기 GDP 증가율 -0.6%

실업률 9.5%, 15년내 최대…유로존 이탈 움직임도 대두

노키아 추락에 경제 '치명타'

스마트폰 혁명에 대응 실패…독자 OS 고집하다 '몰락' 자초

ICT 기반의 핀란드 경제 휘청

중도우파 신정부 개혁 '고삐'

복지·노동개혁 드라이브…노동계 반대 설득이 관건

[ 이정선 기자 ]

지난해 3월11일 핀란드의 수도 헬싱키 북부에 있는 한 푸드뱅크. 영하 5도를 밑도는 추운 날씨에도 달걀, 식빵, 바나나 등을 타기 위해 수백명이 2시간 반 이상 서서 기다렸다. 파이낸셜타임스(FT)는 “이날 하루 동안 식료품을 타러 2600여명이 몰려들었다”며 “2012년 이후 핀란드의 빈곤층은 두 배 이상 늘었다”고 보도했다.

지난해 3월11일 핀란드의 수도 헬싱키 북부에 있는 한 푸드뱅크. 영하 5도를 밑도는 추운 날씨에도 달걀, 식빵, 바나나 등을 타기 위해 수백명이 2시간 반 이상 서서 기다렸다. 파이낸셜타임스(FT)는 “이날 하루 동안 식료품을 타러 2600여명이 몰려들었다”며 “2012년 이후 핀란드의 빈곤층은 두 배 이상 늘었다”고 보도했다.‘산타클로스의 고향’ 핀란드에선 요즘 넉넉한 인심을 느끼기 어렵다. 북극 한파에 비견할 만한 경기 침체 탓이다. 소비심리가 얼어붙은 540여만명의 핀란드인은 좀처럼 돈을 쓰지 않는다. 레스토랑은 텅 비었고 관광객들만 간혹 가게 쇼윈도를 기웃거린다.

작년 3분기 핀란드의 국내총생산(GDP) �貂÷꼭?-0.6%다. 실업률도 최근 15년 중 가장 높은 9.53%였다. 청년들은 일자리를 구하러 이웃나라 스웨덴이나 노르웨이로 향한다. 65세를 넘는 인구만 20년 동안 두 배로 늘었다. 생산성은 스웨덴과 독일에 뒤진다. 영국 일간 텔레그래프는 지난해 11월 핀란드가 유럽의 ‘새로운 병자’로 등장하고 있다고 보도했다. 오랜 침체로 유로존(유로화 사용 19개국)의 골칫덩이 취급을 받는 그리스의 별명 ‘오래된 병자’에 빗댄 말이다.

핀란드는 원래 강소국(强小國) 대접을 받던 국가다. 2차대전 이후 삼림 자원을 이용한 제지와 펄프, 종이를 자르는 초지기 산업과 화학 등 수출지향적 산업을 통해 꾸준한 경제성장을 이룩했다. 2008년 기준 1인당 국민총소득(GNI)은 독일 프랑스 영국보다 많았다. 세계경제포럼에서 발표한 글로벌 경쟁력지수에서도 2001~2005년 줄곧 1위를 유지했다. 성장, 분배, 복지를 모두 잡았다고 다른 나라들이 부러워했던 곳이다.

그런 핀란드가 불과 6~7년 새 유럽의 골칫거리가 되고 있다. 도대체 핀란드에서 무슨 일이 일어났던 걸까.

ICT산업과 노키아

핀란드는 1990년대 후반부터 세계 휴대폰 시장을 석권했다. 그 정점에는 노키아가 있었다. 세계 휴대폰 시장 점유율 40%가량을 차지했던 노키아는 1999년부터 2010년까지 10여년간 부동의 휴대폰 판매 세계 1위 기업이었다. 150여년의 역사를 가진 노키아는 1998~2007년 핀란드 수출의 20%를 차지하면서 핀란드의 국민기업으로까지 불렸다.

핀란드는 1990년대 후반부터 세계 휴대폰 시장을 석권했다. 그 정점에는 노키아가 있었다. 세계 휴대폰 시장 점유율 40%가량을 차지했던 노키아는 1999년부터 2010년까지 10여년간 부동의 휴대폰 판매 세계 1위 기업이었다. 150여년의 역사를 가진 노키아는 1998~2007년 핀란드 수출의 20%를 차지하면서 핀란드의 국민기업으로까지 불렸다.핀란드 정부가 가장 중요한 성장동력이자 수출산업으로 꼽은 것도 정보기술(IT)이었다. 핀란드는 지리적 여건으로 인해 통신 인프라가 일찍 구축됐다. 1922년 수도 헬싱키에 유럽에선 처음으로 전자동 전화교환국이 개설된 이후 통신 수요가 급증했다.

노키아는 제지산업으로 성장한 기업이었다. 그러다 1980년대부터 통신산업에 뛰어들었다. 이동전화사업에 참여하면서 사세를 키웠다. 정부도 대규모 집적단지를 조성해주고 산학 협력을 적극 지원하면서 힘을 보탰다. 1990년대 후반 들어선 연평균 매출 증가율이 30%에 달하는 성장세를 이어갔다. 1999년 모토로라를 제치고 휴대폰 세계 1위 기업으로 등극했다. 당시 노키아의 연 매출은 210억달러나 됐다. 540만 인구의 핀란드가 연 매출 20조원이 넘는 기업을 갖게 된 것이다.

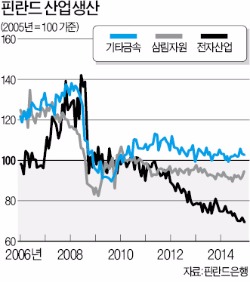

노키아는 제지산업으로 성장한 기업이었다. 그러다 1980년대부터 통신산업에 뛰어들었다. 이동전화사업에 참여하면서 사세를 키웠다. 정부도 대규모 집적단지를 조성해주고 산학 협력을 적극 지원하면서 힘을 보탰다. 1990년대 후반 들어선 연평균 매출 증가율이 30%에 달하는 성장세를 이어갔다. 1999년 모토로라를 제치고 휴대폰 세계 1위 기업으로 등극했다. 당시 노키아의 연 매출은 210억달러나 됐다. 540만 인구의 핀란드가 연 매출 20조원이 넘는 기업을 갖게 된 것이다.노키아의 전후방효과에 따라 핀란드의 하이테크산업도 급성장했다. 핀란드의 ICT산업 비중은 1991년 6%였지만 2000년에는 23%로 급증했다. 10년 사이 핀란드는 자원 기반 경제에서 지식 기반 경제로 환골탈태했다. 노키아는 그 핵심이었다.

노키아의 쇠락

그러나 노키아의 성공은 오래가지 않았다. 애플의 스마트폰이 나오면서 노키아는 2006년부터 매출이 급전직하했다. 노키아도 터치스크린과 인터페이스 등 모바일에 소프트웨어를 가미한 스마트폰 혁명에 동참했다. 하지만 결정적인 패인은 모바일에 포함되는 운영체제(OS)였다. 애플 아이폰과 구글 안드로이드가 스마트폰 시장의 주도권을 쥘 때 노키아는 자사의 소프트웨어인 심비안을 세계 시장의 표준으로 내세웠지만 복잡하고 호환성도 제대로 갖추지 못했다. 결국 노키아는 2011년 휴대폰사업부문을 마이크로소프트에 팔아넘겼다. 지금 노키아의 인력은 거의 모두 빠져나간 상태다.

유로존 이탈까지 모색

핀란드의 힘이 빠지자 곧바로 이웃 러시아가 핀란드에 손을 뻗치고 들어왔다. 러시아 국영 유나이티드조선은 핀란드의 첨단 쇄빙선 제조회사 아크텍헬싱키를 2013년 10월 인수했다. 경영난에 직면한 원자력발전소의 지분 33%도 러시아 기업이 사들였다.

경기 침체를 벗어나기 위해 유로존을 탈피하려는 움직임도 등장했다. 이른바 픽시트(Fixit·핀란드의 유로존 탈퇴)다. 유로존에서 빠져나와 자국 통화로 돌아가면 통화가치가 낮아져 예전처럼 수출이 늘어날 것이란 논리다. 핀란드 의회는 올해 유로존 이탈 여부를 공식적으로 심의할 예정이다. 핀란드 시민 5만명의 서명이 담긴 청원이 제기된 데 따른 것이다.

노동과 복지개혁도 걸림돌

인구 노령화도 핀란드의 경제 회복을 막는 걸림돌로 꼽힌다. 2차 세계대전 뒤 태어난 베이비붐 세대가 은퇴하기 시작하면서 노동인구가 크게 줄고 있다. 핀란드의 노동연령 인구 비율은 2012년 65%에서 2030년에는 58%로 떨어질 전망이다.

이런 가운데 지난해 4월 집권한 중도우파 성향의 중도당(Center Party)은 복지개혁과 노동개혁을 내걸었다. 기업가 출신 유하 시필레 총리는 핀란드 경제구조 개혁을 선언했다. 시필레 총리는 2019년까지 노동 비용을 5% 이상 줄이는 것을 골자로 한 노동개혁안을 추진 중이다. 독일 수준의 원가 경쟁력을 확보하겠다는 취지에서다. 그러나 노동계는 반발하고 있다.

핀란드 정부는 �?기본적인 복지 혜택을 폐지하는 대신, 국민 모두에게 매달 800유로를 조건 없이 지급하는 기본소득제도를 제시하고 있다. 이 소득은 일을 해도 지급액이 줄지 않기 때문에 빈곤층의 노동 의욕을 떨어뜨리지 않을 것이라고 한다. 북유럽 복지천국으로 불리던 핀란드가 허리띠를 졸라매는 개혁으로 다시 일어설 수 있을지 세계가 지켜보고 있다.

이정선 기자 sunee@hankyung.com

[한경닷컴 바로가기] [스내커] [한경+ 구독신청] ⓒ '성공을 부르는 습관' 한경닷컴, 무단 전재 및 재배포 금지

관련뉴스