콜럼버스의 신대륙 발견은 유대인과 밀접한 관련이 있다. 스페인의 페르난도 왕과 이사벨 여왕은 1492년 3월31일 유대인 추방령을 단행했다. 이교도로부터 국토 회복(레콩키스타)을 명분으로 내건 정치적 결정이었다. 그해 8월2일 마지막 유대인이 추방된 날, 콜럼버스가 대서양으로 출항했다. 박해 없는 새로운 세상이 필요한 유대인들이 그를 후원했고 선원 중에도 유대인이 포함됐다. 심지어 콜럼버스가 유대인이란 주장도 적지 않다.

콜럼버스의 신대륙 발견은 유대인과 밀접한 관련이 있다. 스페인의 페르난도 왕과 이사벨 여왕은 1492년 3월31일 유대인 추방령을 단행했다. 이교도로부터 국토 회복(레콩키스타)을 명분으로 내건 정치적 결정이었다. 그해 8월2일 마지막 유대인이 추방된 날, 콜럼버스가 대서양으로 출항했다. 박해 없는 새로운 세상이 필요한 유대인들이 그를 후원했고 선원 중에도 유대인이 포함됐다. 심지어 콜럼버스가 유대인이란 주장도 적지 않다.스페인은 유대인 추방으로 지식 공백을 초래했다. 관료 의사 상인 등의 대부분이 유대인이었던 탓이다. 반면 유대인이 이주한 네덜란드, 영국, 독일 등은 차례로 패권국가로 올라섰다. 유대인이 유럽에 퍼지면서 근대 자본주의도 싹텄다.

막스 베버가 프로테스탄트 윤리에 주목한 반면 동시대 독일 역사학자인 베르너 좀바르트는 길드에서 배제된 유대인들이 중세 상업의 ‘동일상품 동일가격’이란 이익 체제를 흔들어놨다고 설명했다. 어음교환소, 환어음, 무기명 채권, 수표 등이 모두 유대인의 발명품이다. 영국 중앙은행도 애초에 유대 거상들의 투자로 설립됐다.

유대인은 세계 인구의 0.2%에 불과하다. 그러나 상업과 금융은 물론 학문과 과학기술, 예술에서 두각을 나타내고 있다. 프로이트, 아인슈타인, 쇼팽, 채플린 등이 모두 유대인이다. 노벨상 수상자의 20%를 차지한다. 자본가와 혁명가 양 진영 모두에서 유대인은 독보적이다. 로스차일드, 듀폰, 소로스와 마르크스, 레닌, 트로츠키, 로자 룩셈부르크가 모두 유대인이다.

‘시온주의의 아버지’로 불리는 테오도르 헤르츨이 “우리가 사회의 밑바닥에 있을 때는 혁명가가 되고 정상에 있을 때는 자본가가 된다”고 한 게 괜한 말이 아니다. 오른손에는 자본, 왼손에는 혁명인 셈이다. 일찍이 헨리 포드가 《국제 유대인》(1922)이란 저서에서 유대인의 파워에 심각한 우려를 제기한 이유다.

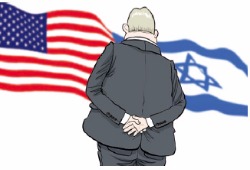

흔히 유대인은 5가지로 세계를 지배한다고 한다. 석유, 금융, 식량, 미디어 그리고 미국 정부다. 요즘 미국 대선에서 단면을 엿볼 수 있다. 유대인 로비단체인 미국·이스라엘 공공정책위원회(AIPAC)의 연례총회에 양당 대선주자가 앞다퉈 참석했다. 1954년 설립된 이 단체는 막강한 자금력으로 이스라엘에 우호적인 정책을 유도하는 게 목표다. 트럼프는 “나보다 친이스라엘적인 사람은 없다”고 했고, 힐러리 클린턴은 “이스라엘 안보는 타협 불가”라고 못 박았다. 미국의 진짜 실세가 누군지 보여주는 듯하다.

오형규 논설위원 ohk@hankyung.com

[한경닷컴 바로가기] [스내커] [한경+ 구독신청] ⓒ '성공을 부르는 습관' 한경닷컴, 무단 전재 및 재배포 금지

관련뉴스