프랑스·네덜란드·체코 등 유럽 각국 극우정당

반이민 내걸고 "우리도 탈퇴하자" 바람몰이

[ 이상은 기자 ]

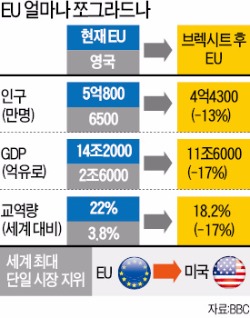

유럽연합(EU)이 1958년 유럽경제공동체(EEC)로 출범한 이후 58년간 자발적으로 EU를 탈퇴한 국가는 없었다. 하나의 경제공동체를 형성해 자유로이 무역을 하고 정치·군사적 긴장을 해소하려는 EU의 비전이 영국의 탈퇴(브렉시트·Brexit)라는 암초를 만났다. 브렉시트를 계기로 다른 회원국에서도 EU 거부 움직임이 포착되고 있다. 균열 조짐인 EU 통합체제가 와해의 길로 들어서지 않고 제대로 명맥을 유지할 수 있을까.

○곳곳 균열 조짐

다른 EU 회원국에서도 제2, 제3의 영국이 되�渼募?‘반(反)EU 운동’이 활발하다. 프랑스 이탈리아 네덜란드 오스트리아 체코 등의 극우세력은 벌써부터 “EU 탈퇴를 놓고 영국처럼 국민투표를 하자”고 주장했다.

프랑스 극우정당 국민전선의 마린 르펜 대표는 지난 22일 ‘프렉시트(Frexit: france+exit)’를 약속하고 나섰다. 그는 “유로존(유로화 사용 19개국)과 솅겐조약(통행의 자유가 보장된 유럽국가)에 가입된 프랑스가 EU를 떠나야 할 이유는 영국보다 수천 개 더 많다”고 말했다. 그는 이달 초 여론조사에서 내년 프랑스 대선 주자 중 1위로 꼽히기도 했다.

이탈리아 신생정당 오성운동(M5S)도 유로존 탈퇴를 위한 국민투표를 주장하고 있다. 루이지디 마이오 오성운동 소속 하원 부대표는 “제2의 유로존이나 대체통화 같은 것을 고려해야 한다”고 강조했다.

노르베르트 호퍼 오스트리아 자유당 대표는 ‘반이민자, 반EU’를 내걸어 대중의 인기를 얻고 있다. 영국의 EU 탈퇴론자들이 내건 ‘영국이 우선(Britain first)’이라는 구호처럼 호퍼는 ‘오스트리아 제일주의’를 내세웠다.

보후슬라프 소보트카 체코 총리도 “영국이 EU를 떠나면 체코에서도 수년 뒤 EU 탈퇴 문제로 논쟁이 벌어질 것”이라고 했다. 네덜란드, 핀란드, 덴마크에서도 반EU 여론이 고개를 들고 있다.

언론 탄압에 대한 EU의 비판이 ‘내정 간섭’이라며 반발하는 폴란드 정부와 여당인 법과정의당(PiS)도 여차하면 EU를 떠날 태세다. 지난해 11월 폴란드 총리는 항의 표시로 EU 깃발을 사무실에서 치워버렸다.

각국의 이런 위협은 탈퇴로 현실화하지 않더라도 EU의 구심력을 심각하게 떨어뜨릴 수 있다. 독일 등 EU 주축국의 피로도는 높아질 수밖에 없다.

○EU 이원화 주장도

터키의 EU 신규 가입 문제는 또 다른 갈등과 분열의 불씨가 될 수 있다는 관측도 나온다. EU는 분쟁이 격해지고 있는 시리아 등에서 넘어오는 난민을 일단 터키에 대기시켜 두는 조건으로 터키의 가입을 ‘신속히’ 추진하겠다고 약속했다.

영국 극우정당인 영국독립당(UKIP)은 브렉시트 국민투표를 앞두고 터키의 EU 가입 가능성을 지적하면서 불안을 부추겼다. 터키는 이슬람교 비중이 99%에 달하고 시리아·이라크와 국경을 맞대고 있어 가입 가능성만으로도 EU 회의론을 자극하는 요인이다.

EU를 아예 두 개로 갈라서 운영하자는 논의도 공공연히 나온다. 내년 대선 주자로 나설 니콜라 사르코지 전 프랑스 대통령이 이런 목소리를 내고 있다. 유로존 국가를 재정적으로 통합해 한 명의 경제장관이 이끄는 재정동맹으로 만들고, 나머지 국가는 경제정책을 별도로 시행하되 연구, 에너지, 농업 등의 정책만 공동 추진하는 느슨한 연합을 구축하자는 ‘EU 이원화’론이다.

영국의 탈퇴는 EU의 군사적 영향력에도 타격을 준다. 영국과 프랑스는 EU 내 최대 군사대국이었다. 미국의 전통동맹이던 영국이 떠나 EU의 군사적 영향력은 쪼그라들게 된다.

우크라이나의 크림반도를 강제 합병하는 등 수시로 동유럽을 넘보고 있는 러시아에 대한 견제력이 그만큼 약해질 수 있다.

■ 1958년

프랑스 서독 등 유럽 6개국이 1958년 1월1일 유럽경제�便올?EEC)를 출범시켰다. EEC는 1993년 유럽연합(EU)으로 확대 개편됐다.

이상은 기자 selee@hankyung.com

관련뉴스