일감 줄어 가동률 급락

공장 매각 등 구조조정

[ 안재광 기자 ]

스마트폰에 쓰이는 카메라 모듈 부품 제조업체인 나노스는 지난 5월 기업회생절차(법정관리)에 들어갔다. 대규모 적자로 금융권 빚을 갚을 수 없었기 때문이다. 나노스는 지난 1분기에만 190억원의 영업손실을 기록했다. 작년 900억원대 매출을 올린 나노스는 코스닥 상장 4년 만에 증시에서 퇴출될 위기에 내몰렸다.

스마트폰에 쓰이는 카메라 모듈 부품 제조업체인 나노스는 지난 5월 기업회생절차(법정관리)에 들어갔다. 대규모 적자로 금융권 빚을 갚을 수 없었기 때문이다. 나노스는 지난 1분기에만 190억원의 영업손실을 기록했다. 작년 900억원대 매출을 올린 나노스는 코스닥 상장 4년 만에 증시에서 퇴출될 위기에 내몰렸다.국내 전자부품업계의 화두는 구조조정이다. 조선·해운업계가 대기업을 중심으로 대규모 구조조정을 하고 있는 데 비해 전자부품업계는 중소·중견기업이 위기의 ‘진원지’다.

대기업이 아니어서 두드러지지는 않지만 상당수 기업이 일감이 없어 정상적으로 공장을 돌리기 어려운 상황이다. 물건을 만들어 팔아도 이익을 내지 못하는 곳이 다수다.

‘강소기업’으로 이름난 기업도 예외가 아니다. 인천 남동산업단지에 있는 파버나인은 LED TV의 프레임을 제작해 납품하는 게 주된 사업이다. 2014년 삼성전자가 선정한 ‘올해의 강소기업’ 중 하나로 꼽히는 등 기술력을 인정받았다.

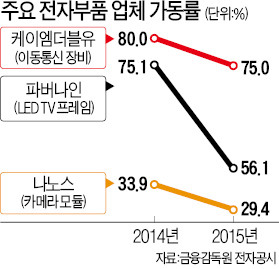

하지만 최근 실적이 크게 나빠졌다. 지난해 46억원의 영업적자를 냈다. 이 회사의 작년 평균 가동률은 56.1%에 머물렀다. 지난 1분기 가동률이 64.5%로 다소 올라갔지만 10억원대 영업적자를 냈다.

경기 화성에 있는 통신장비 업체 케이엠더블유도 사정이 좋지 않다. 2013년 정부의 대표적 강소기업 육성 프로젝트 ‘월드클래스 300’에 선정된 이 회사는 2년째 구조조정을 하고 있다. 지난 3월 자회사 텔콘을 460억원에 팔았고, 본사 건물과 국내 생산공장 일부를 매물로 내놨다.

약 1000억원을 투자해 베트남에 대규모 공장을 짓기로 한 계획은 연기했다. 작년까지 2년 연속 수백억원대 적자를 낸 탓이다. 올 1분기에는 ‘흑자전환’에 성공하며 다소 숨통이 트였다. 하지만 거래처인 세계 이동통신사의 대규모 투자 재개가 기대만큼 빨리 이뤄지지 않아 애를 태우고 있다.

전자부품 업체들의 이 같은 위기는 내수 위주의 영업 구조, 중국 부품업체의 부상, 전방산업 침체 등이 맞물린 결과라는 분석이 나온다.

안재광 기자 ahnjk@hankyung.com

관련뉴스