(뉴욕=이심기 특파원) 헤지펀드의 시대가 저물 것인가. 올들어 시장변동성이 급증하면서 헤지펀드 대가들의 수익률이 곤두박칠치면서 지수를 추종하는 상장지수펀드(ETF)에 돈이 몰리고 있다.

미국 독립 리서치 기관인 임피리컬 리서치에 따르면 1분기 헤지펀드와 뮤추얼펀드 등 액티브 전략을 구사하는 머니매니저중 S&P500지수보다 높은 수익을 올린 비율은 23%에 불과했다. 액티브펀드 매니저 4명중 3명은 평균보다 낮은 수익을 올렸다는 것이다.

이 결과 변동성에 민감한 투자금이 ETF에 몰리고 있다. 올들어 ETF가 미국 증시의 전체 거래에서 차지하는 비중은 20%에 달했다. 이중 스마트베타 ETF의 운용자산은 4500억달러로 전체 ETF의 25%를 찾지할 정도로 급증했다.

최근에는 헤지펀드조차 ETF를 활용하고 있다. 헤지펀드에 돈을 맡긴 투자자가 과거 개인 위주에서 연기금 등 기관비중이 높아지면서 수익보다는 안정성이 더욱 중요해졌기 때문이다.

2002년 개인들의 헤지펀드 투자 규모는 5000억 달러였던 반면 기관 투자자 규모는 개인의 3분의 1에도 못미치는 1500억 달러에 불과했다. 반면 지난해 기관 투자자들의 헤지펀드 투자 규모는 약 2조 달러로 급증했고, 개인투자자들의 투자 규모는 1조 달러 수준에 머물렀다.

임피리컬 리서치 관게자는 “헤지펀드의 고객이 연기금 등 기관으로 바뀌면서 기대수익이 낮아진 반면 변동성에 민감해졌다"고 말했다. 헤지펀드 투자자의 40%의 타깃 수익률이 5~7%, 35%는 2~5%까지 낮아지면서 헤지펀드들도 투자손실을 회피하고 위험관리에 주력하게 됐다는 설명이다.

문제는 ETF의 속성상 쏠림현상이 심해지면서 오히려 시장변동성을 증폭시키는 부작용이 커지고 있다는 점이다. ETF의 비중이 커지면서 목표수익률과 지수와의 괴리가 커질수록 차익거래를 실현하려는 성향이 강해지고, 성향이 다른 대형주들까지 한꺼번에 같이 움직이게 된다는 게 최근 ETF 거래패턴을 분석한 결과라는 설명이다.

예를 들어 IBM과 엑슨모빌, 애플과 화이자 등 전혀 다른 업종의 주식을 시가총액 규모로 한꺼번에 몰아서 담게 되면서 EFT가 시장쇼크의 전달경로가 된다는 분석이다. 임피리컬 리서치 관계자는 “최근 들어 ETF의 비중과 시장 변동성과의 상관관계가 큰 것으로 나타났다"며 “ETF의 영향력이 커지면서 시장의 위험과 공포를 전달하는 채널이 생긴 것”이라고 말했다.

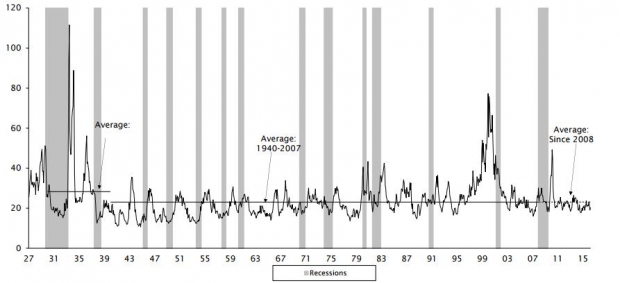

그렇다면 가장 효과적인 투자전략은 무엇일까. 1930년 대공황 이후 2008년 글로벌 금융위기까지 발생했던 주요 ‘이벤트’의 발생에 따른 시장변동성과 연간 수익률을 분석한 결과는 ‘바이앤홀드(buy&hold)’ 전략이라는 게 임피리컬 리서치의 분석이다. (그래프 참조)

시장에 엄청난 충격을 미치는 이슈일수록 단기 변동성은 크지만 연간으로 보면 3% 전후에 불과해 평상시와 큰 차이가 없다는 설명이다. 세상이 결딴날 것처럼 시장이 출렁거리더라도 3개월, 6개월 단위를 놓고 보면 하락 폭 이상의 수익이 발생했다는 것이다. 평범한 결론일 수 있지만 대형 이벤트에 곧바로 반응하는 것은 바람직하지 않으며, 장기적 관점과 투자기업에 대한 확신을 유지하라는 주문이다. (끝) /sglee@hankyung.com

한경+는 PC·폰·태블릿에서 읽을 수 있는 프리미엄 뉴스 서비스입니다. [한경+ 구독신청]

ⓒ '성공을 부르는 습관' 한국경제신문, 무단 전재 및 재배포 금지

관련뉴스