일본은 세습 정치의 천국이다. 최근 30여년간 총리 19명 중 12명이 정치가문 출신이다. 아베 총리, 아소 부총리는 3대째 권력을 대물림하고 있다. 고이즈미와 하토야마 전 총리 집안은 4대째다. 각료의 절반, 중의원의 3분의 1이 가업 정치인이다. 이들은 지역 기반이 탄탄하고 인지도가 높은 데다 후원금도 풍부하다. 정치 신인들의 진입장벽은 그만큼 높다.

일본은 세습 정치의 천국이다. 최근 30여년간 총리 19명 중 12명이 정치가문 출신이다. 아베 총리, 아소 부총리는 3대째 권력을 대물림하고 있다. 고이즈미와 하토야마 전 총리 집안은 4대째다. 각료의 절반, 중의원의 3분의 1이 가업 정치인이다. 이들은 지역 기반이 탄탄하고 인지도가 높은 데다 후원금도 풍부하다. 정치 신인들의 진입장벽은 그만큼 높다.인도도 ‘정치 왕조’의 대표적인 사례다. 초대 총리 네루와 그의 딸 인디라 간디, 외손자 라지브 간디가 줄줄이 총리를 지냈다. 네루 가문의 파워는 4대까지 이어지고 있다. 필리핀의 코라손과 아들 베니그노 3세는 세계 최초의 모자(母子) 대통령, 태국의 탁신과 막내 여동생 잉락은 남매 총리가 됐다. 싱가포르의 리콴유와 리셴룽은 부자(父子) 총리다.

정치의 가업화는 선진국과 후진국을 가리지 않는다. 정치가 쇼비즈니스로 전락하고 선거가 공약보다 이미지에 좌우되는 사회에서는 세습 정치의 영향력이 갈수록 커질 수밖에 없다. 정치가 ‘패밀리 비즈니스’로 전락해 간다는 지적도 있다. 한때 일본과 필리핀에서 세습정치 규제 법안이 추진되기도 했지만, 법을 만드는 의원들이 당사자여서 흐지부지되고 말았다.

미국에서도 케네디가를 비롯한 ‘정치 왕조’가 권력을 좌지우지한다. 조지프 케네디가 막대한 부를 기반으로 장남 존을 대통령, 차남 로버트를 법무장관, 막내 에드워드를 상원의원으로 만들었다. 3세들도 속속 정치에 참여하고 있다. 부시 가문은 대를 이어 대통령을 배출했다. 이번 대선의 공화당 유력 후보였던 젭 부시는 조지 W 부시의 동생이다. 이전에도 애덤스, 해리슨, 루스벨트 등 한 가문에서 두 명이나 대통령이 나왔다.

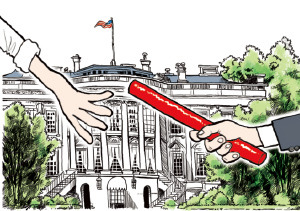

민주당의 힐러리 클린턴은 미국 역사상 최초의 부부 대통령에 도전한다. 아메리카 대륙에서 남편에 이어 정권을 잡은 부부 대통령은 아르헨티나의 이사벨 페론과 파나마의 모스코소 등을 비롯해 익숙한 풍경이 됐다. 그러나 트럼프 돌풍이 워낙 거세 클린턴의 ‘퍼스트 커플’ 꿈이 이뤄질지는 알 수 없다.

미국은 헌법으로 3선 대통령을 금하면서도 유독 ‘정치 왕조’의 권력 대물림에는 둔감하다. 미국 정치의 신귀족주의화라는 비판도 대수롭지 않게 여긴다. 유럽의 왕족·귀족 전통에 대한 콤플렉스가 정치 명문가 선호로 나타났다는 분석도 있다. 벌써부터 미인대회식 선거의 부작용을 우려하는 소리가 나오고 있지만, 대세는 막을 수 없어 보인다. 세습 가문의 영광이라기보다는 민주주의의 퇴행이다.

고두현 논설위원 kdh@hankyung.com

[한경닷컴 바로가기] [스내커] [한경+ 구독신청]

ⓒ 한국경제 & hankyung.com, 무단전재 및 재배포 금지

관련뉴스