떠나는 연구원들

대학·기업 자리나면 이직… 세종시 이전후 유출 심화

연구용역 따기 급급

'경제 밑그림' 제시는 옛말…"정부 눈치보기에 자괴감"

[ 황정수 기자 ]

한국개발연구원(KDI), 대외경제정책연구원(KIEP) 등 국책연구기관의 경쟁력이 “예전 같지 않다”는 지적이 나온다. 경제발전 전략의 밑그림을 그리는 ‘한국 대표 싱크탱크’로서의 역할은 사라진 지 오래다. 박사들이 대학에 자리 잡기 전에 머무는 ‘경력쌓기용 정거장’이 돼가고 있다는 자조도 만연해 있다.

한국개발연구원(KDI), 대외경제정책연구원(KIEP) 등 국책연구기관의 경쟁력이 “예전 같지 않다”는 지적이 나온다. 경제발전 전략의 밑그림을 그리는 ‘한국 대표 싱크탱크’로서의 역할은 사라진 지 오래다. 박사들이 대학에 자리 잡기 전에 머무는 ‘경력쌓기용 정거장’이 돼가고 있다는 자조도 만연해 있다.◆심각한 인력 ‘엑소더스’

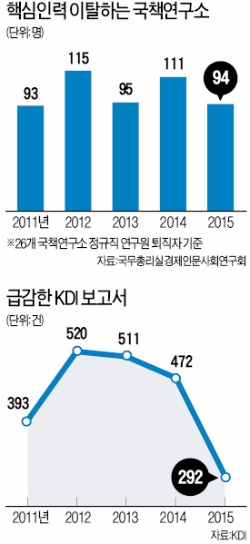

국무총리실 산하 경제인문사회연구회에 따르면 지난해 26개 국책연구기관을 떠난 정규직 연구원은 94명이다. 최근 5년간(2011~2015년) 그만둔 정규직 인력은 508명이다. 전체 연구원(2383명)의 21% 수준이다. 국책연구기관의 맏형 격인 KDI에서도 인력 유출은 심각하다. 올해도 4명이 대학이나 민간 기업�막?나갔다.

국무총리실 산하 경제인문사회연구회에 따르면 지난해 26개 국책연구기관을 떠난 정규직 연구원은 94명이다. 최근 5년간(2011~2015년) 그만둔 정규직 인력은 508명이다. 전체 연구원(2383명)의 21% 수준이다. 국책연구기관의 맏형 격인 KDI에서도 인력 유출은 심각하다. 올해도 4명이 대학이나 민간 기업�막?나갔다.떠나는 연구원은 대부분 조직의 ‘허리’ 역할을 하는 30대 후반 젊은 연구진이다. 미국 코넬대를 졸업하고 2013년부터 KIEP에서 근무한 L연구위원은 작년 말 민간 연구원인 자본시장연구원으로 떠났다. KDI에서는 K부연구위원이 재직 2년7개월 만에 아주대 교수로 자리를 옮겼고, K연구위원은 명지대 교수로 이동했다.

신규 인재 유치도 쉽지 않다. KDI는 지난 1월 국제개발협력센터 전문위원을 모집해 합격 공고를 냈지만 최종합격자가 입사를 포기했다. KIEP는 인력 유치가 어려워지자 ‘1년 후 정규직 전환’이란 조건을 ‘정규직 채용’으로 바꿨다. 한 국책연구소장은 “미국 아이비리그 박사 출신 유치는 포기한 지 오래됐다”고 말했다.

◆‘선망’의 대상에서 2류로 전락

과거 1970~1980년대 고성장기만 해도 국책연구소 연구원은 ‘선망의 대상’이었다. 경제발전 계획의 밑그림을 그리며 국가에 공헌한다는 자부심도 대단했다. 이런 위상이 최근 급격히 추락한 것은 처우, 명예, 근무 여건 등이 대학이나 민간 연구소보다 나을 게 없기 때문이라는 분석이다.

국책연구소의 평균 임금은 민간 연구소의 70~80% 수준으로 떨어졌다. 국책연구소 연구원들은 적은 임금을 보충하기 위해 연구용역을 따내는 데 주력하는 게 현실이다. 한 국책연구소 본부장은 “연봉 1억원을 가정하면 3000만원 정도는 연구용역 관련 인센티브”라며 “연구용역을 따내는 데 힘을 쓰다 보니 장기 연구는 엄두도 못 내는 상황”이라고 귀띔했다.

연구용역 의존도가 커지다 보니 정부 눈치를 보는 강도가 갈수록 세지고 있다. 한 박사급 인력은 “발주 연구 위주로 하다 보면 과거 선배들처럼 선제적이고 의미있는 정책을 제안하는 게 쉽지 않다”며 “자괴감이 들 때가 한두 번이 아니다”고 말했다. KDI가 작년 5월 경제전망 때 성장률 전망치를 시장보다 높은 3.0%를 제시한 것도 ‘정부 눈치보기’ 때문이었다는 게 공공연한 얘기다.

세종시 이전은 직격탄이 됐다. 국책연구단지는 세종시 정부청사와 떨어진 외진 곳에 자리 잡고 있다. ‘세종시 2중대’로 불린다. 한국보건사회연구원 관계자는 “구내식당 좌석은 턱없이 부족하고 주차공간도 충분하지 않아 매일 아침 주차전쟁이 벌어진다”며 “국책연구단지를 지나는 버스도 2개 노선 남짓”이라고 전했다.

◆장기 연구과제는 ‘언감생심’

한국 경제의 장기 발전전략을 제시하는 국책연구기관 보고서는 찾기 힘들다. 유가, 환율 등 거시경제 분석과 관련해 ‘헛발질’한 사례도 적지 않다. 작년 초 KDI 등 5개 국책연구소는 국제유가가 배럴당 50달러 밑으로 떨어지자 “유가가 10% 하락할 경우 경제성장률이 0.16%포인트 높아질 것”이라는 연구 결과를 냈다. 하지만 저유가는 거꾸로 ‘악재’로 작용했다.

보고서 수도 급감했다. KDI의 작년 보고서는 292건으로 2014년(472건)의 61% 수준이다. 한국조세재정연구원의 보고서도 2014년 126건에서 작년 87건으로 줄었다. 인력과 역량 부족으로 국책연구소가 본업인 연구를 다른 기관에 용역 주는 일도 벌어지고 있다.

황정수 기자 hjs@hankyung.com

관련뉴스