'HIV감염=에이즈' 아니다

면역에 이상 없으면 HIV감염…면역력 파괴·종양 생기면 에이즈

HIV 감염 후 치료제 안먹으면 감염인 50%, 10년 뒤 에이즈로

약 끊지 말고 꾸준히 복용해야 치명적 합병증 예방할 수 있어

사망률 급감에 '칵테일 요법' 주효…하루 1회 복용하는 약도 나와

국내 HIV감염, 성접촉이 대부분…보건소 가면 익명으로 무료검진

[ 이지현 기자 ]

매년 12월1일은 세계보건기구(WHO)에서 정한 ‘세계 에이즈의 날’이다. 1988년 영국 런던에서 열린 세계보건장관회의에서 에이즈 예방을 위한 정보교환, 교육홍보, 인권존중을 강조한 런던선언을 채택하면서 제정됐다.

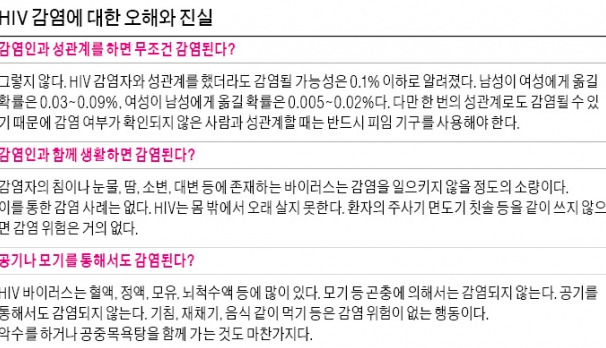

매년 12월1일은 세계보건기구(WHO)에서 정한 ‘세계 에이즈의 날’이다. 1988년 영국 런던에서 열린 세계보건장관회의에서 에이즈 예방을 위한 정보교환, 교육홍보, 인권존중을 강조한 런던선언을 채택하면서 제정됐다.에이즈는 1981년 미국에서 처음 환자가 발견된 뒤 30여년 동안 세계에서 약 7800만명이 감염됐고 3500만명가량이 사망했다. 이 때문에 감염되면 사망하는 ‘현대판 흑사병’으로 불렸다. 하지만 1990년대 중반 획기적인 치료법이 나오고 조기 진단이 가능해지면서 적절하게 관리하면 평균 수명을 살 수 있는 만성질환으로 위험도가 낮아졌다. 에이즈는 극복 가능한 질환이 됐지만 사람들은 여전히 에이즈를 ‘불치병’ ‘걸리면 죽는 병’ 등으로 인식한다. 에이즈의 원인과 증상 현황 등에 대해 알아봤다.

HIV 감염은 에이즈와 달라

후천성 면역 결핍증인 에이즈는 인체 면역결핍 바이러스(HIV)에 감염돼 생기는 질환이다. 하지만 모든 HIV 감염인이 에이즈 환자는 아니다. HIV가 몸속에 있어도 일정한 면역수치(CD4 세포 수 200cell/㎣ 이상)를 유지하고 몸에 뚜렷한 증상이 없으면 단순한 HIV 감염인으로 구분한다. HIV에 감염된 뒤 시간이 지나면서 면역체계가 파괴돼 면역세포 수가 200cell/㎣ 이하로 줄어들거나 악성종양 등이 나타나면 에이즈 환자로 분류한다.

HIV에 감염됐다 해도 바로 증상이 나타나거나 질환이 악화되는 것은 아니다. HIV 감염 사실을 일찍 발견해 약을 복용하고 관리하면 일반인처럼 건강한 상태로 평균 수명까지 살 수 있다. 감염 사실을 늦게 발견해 에이즈로 악화돼거나 치료 등에 두려움을 느껴 제때 조치하지 않으면 면역체계가 무너져 치명적인 합병증이 생길 수 있다. 하루빨리 치료받는 것이 중요한 이유다.

HIV에 감염되면 급성 HIV 증후군이 나타날 수 있다. 감염자의 50~70%가 급성 증상을 보이는데 고열, 두통, 인후통, 근육통, 림프절 종대, 구토, 설사, 피부발진 등이 주요 증상이다. 감염자에 따라 이 증상이 나타나지 않거나 증상을 제대로 느끼지 못할 정도로 가볍게 지나가기도 한다. 이후 몇 년 동안 아무런 증상이 없는 ‘무증상기’가 이어진다. 증상은 없지만 이 시기 바이러스가 증식돼 세포면역 기능은 점차 떨어진다. HIV 치료제를 복용하지 않으면 감염인의 50%는 10년 뒤 에이즈로 진행한다. 15년 후에는 75%의 감염인이 에이즈 환자가 된다. 면역 기능이 떨어지면 ‘기회감염’ 같은 합병증이 생길 수 있다. 기회감염은 건강한 사람에게는 감염증을 일으키지 않는 미생물이 극도로 쇠약한 환자에게서 심각한 감염증을 일으키는 것을 말한다. 암이 생기기도 한다.

HIV에 감염되면 급성 HIV 증후군이 나타날 수 있다. 감염자의 50~70%가 급성 증상을 보이는데 고열, 두통, 인후통, 근육통, 림프절 종대, 구토, 설사, 피부발진 등이 주요 증상이다. 감염자에 따라 이 증상이 나타나지 않거나 증상을 제대로 느끼지 못할 정도로 가볍게 지나가기도 한다. 이후 몇 년 동안 아무런 증상이 없는 ‘무증상기’가 이어진다. 증상은 없지만 이 시기 바이러스가 증식돼 세포면역 기능은 점차 떨어진다. HIV 치료제를 복용하지 않으면 감염인의 50%는 10년 뒤 에이즈로 진행한다. 15년 후에는 75%의 감염인이 에이즈 환자가 된다. 면역 기능이 떨어지면 ‘기회감염’ 같은 합병증이 생길 수 있다. 기회감염은 건강한 사람에게는 감염증을 일으키지 않는 미생물이 극도로 쇠약한 환자에게서 심각한 감염증을 일으키는 것을 말한다. 암이 생기기도 한다.따라서 HIV에 감염될 만한 환경에 노출된 뒤에는 검사를 받아 감염에 대비해야 한다. 보건소를 찾으면 익명으로 무료 검진을 받을 수 있다. 최근 기술이 발달하면서 이전보다 HIV 감염 확인 검사에 드는 시간이 단축됐다. 국내 HIV 감염은 대부분 성접촉에 의한 것이다. 수혈로 인한 감염은 2006년 이후 국내서 발견된 사례가 없다. HIV 감염된 모태로부터의 수직감염도 세 차례에 불과하다.

치료기술 발달로 사망률 줄어

에이즈 사망률이 급감하는 데 가장 큰 역할을 한 것은 ‘칵테일 요법’이다. HIV 치료제는 HIV가 증식하는 데 필요한 역전사 효소를 억제하거나 HIV가 커지는 것을 막는 단백분해효소 등으로 구성된다. 서로 다른 기전의 약제를 두 개 이상 병합 사용하는 것이 칵테일 요법이다. 고강도 항레트로바이러스 치료(HAART)라고도 부른다. 이를 통해 HIV를 효과적으로 억제하고 내성을 막는다. 예전에는 하루에 몇 번씩 수십알의 알약을 먹어야 했지만 바이러스 억제 효과를 높이고 하루 1회 복용만으로 편하게 관리할 수 있는 약제가 나와 환자 부담이 줄었다.

HIV 감염에 노출되기 쉬운 비감염자를 위한 ‘노출 전 예방요법’도 활용되고 있다. HIV 감염 위험이 높은 사람이 항레트로바이러스 약물을 지속적으로 복용하면 HIV에 노출되더라도 바이러스가 몸속에서 살아남지 못해 감염을 차단할 수 있다. 지난해 WHO는 이 같은 노출 전 예방요법 가이드라인을 내놨다. 대한에이즈학회도 지난 11월 노출 전 예방요법 가이드라인을 마련했다.

조기 진단 중요

기술 발달로 HIV와 에이즈는 고혈압 당뇨 같은 만성질환으로 분류되고 있다. 건강한 생존을 위해 반드시 필요한 것은 검진을 통한 질병의 조기 진단이다. 하지만 국내에서는 조기진단이 많이 이뤄지지 않고 있다. 에이즈에 대한 부정적 인식 때문이다. 질병관리본부와 대한에이즈예방협회 조사에 따르면 국민 10명 중 3~4명은 에이즈라는 말에서 죽음, 사망, 무섭다 등의 부정적 단어를 떠올렸다. 부정적 인식 때문에 감염이 의심돼도 진단을 꺼리거나 포기하는 사람이 많다. 에이즈에 대한 낮은 경각심도 조기 진단을 방해한다.

김상일 가톨릭대 서울성모병원 감염내과 교수는 “모든 질환이 마찬가지지만 HIV나 에이즈도 조기 진단이 병의 치료와 질병 전파를 막는 데 매우 중요하다”며 “최근 20대 감염인이 늘고 있기 때문에 이들을 대상으로 조기검진 캠페인 등 다양한 활동을 벌여야 한다”고 설명했다.

HIV에 감염됐다면 약을 함부로 끊지 말고 꾸준히 복용해야 한다. 국내에서는 HIV와 에이즈 감염자 진료비 중 일정 부분을 국가에서 지원하기 때문에 외국과 달리 경제적 이유로 치료받지 못하는 환자는 거의 없다. 김 교수는 “약 복용을 도중에 중단하거나 불규칙적으로 복용하면 내성이 생겨 HIV가 다시 증식하거나 치명적 결과를 가져올 수 있다”고 말했다.

이지현 기자 bluesky@hankyung.com

도움말=김상일 가톨릭대 서울성모병원 감염내과 교수, 대한에이즈예방협회

관련뉴스