강원 경동대, 교육부와 양주 캠퍼스 본부 이전·증원 충돌

경동대 "수도권 캠퍼스 확대는 존립 위한 불가피한 선택"

교육부 "대학 사정 봐주다간 지역균형 원칙 무너진다"

[ 박동휘 기자 ]

강원 고성에 있는 경동대가 2012년 같은 재단의 대학인 동우전문대와 합칠 때 일이다. 당시 경동대는 교육과학기술부(현 교육부) 산하기관인 사학진흥재단으로부터 컨설팅을 받았다. 2014년 경기도에 양주캠퍼스를 신설하고 학교의 중심을 고성에서 양주로 옮기는 안이었다. 대학 통합을 적극 권유한 정부 시책에 따른 것이었다.

정부 제안에 따라 경동대는 지난 9월께 대학본부를 양주로 옮겼다. 2017학년도 신입생 모집계획도 고성을 줄이고 양주를 대폭 늘리는 식으로 바꿨다. 하지만 이 일로 경동대는 교육부와 소송전까지 벌이게 됐다. 교육부가 수도권 대학 정원 억제를 이유로 ‘양주 플랜’을 막았기 때문이다. 정권 교체 때마다 오락가락 바뀌는 교육정책의 현실을 보여주는 사례다.

경동대, “오죽했으면 이러겠나”

13일 행정법원에 따르면 교육부와 경동대의 갈등은 법원의 최종 판단을 기다리고 있다. 캠퍼스별 정원 조정에 대해 교육부가 시정명령을 내리자 경동대가 9월 처분 효력을 중지시켜달라고 법원에 소송을 냈다. 경동대는 2017학년도 양주캠퍼스 정원을 기존 5개 학과 300명에서 16개 학과 710명으로 늘리고 이미 수시 모집을 끝냈다. 고성캠퍼스 정원은 올해 692명에서 내년 159명으로 크게 줄였다.

경동대의 ‘반란’은 지방 사립대들의 이목을 사로잡고 있다. ‘을’로 취급받는 지방의 작은 대학이 교육부에 정면 도전한 것인 데다 법원 결정에 따라 지방대 생존 전략에도 상당한 영향을 미칠 수 있어서다. 지방의 한 사립대 총장은 “궁지에 물린 쥐가 고양이를 문 격”이라고 해석했다.

경동대는 고성에 남아 있다간 학교 존립 자체가 위태로울 수 있다고 주장했다. 학령인구 감소로 지방 군소도시에서 신입생 정원을 채우는 일이 불가능하다는 것이다. 이 점은 교육부도 인정했다. 배성근 교육부 대학정책실장은 “영동지역에만 대학이 5~6개인데 학기 중에도 캠퍼스가 텅 빈 곳이 수두룩하다”고 했다.

전성용 경동대 총장은 “4년 전 사학진흥재단이 제안한 청사진에 양주캠퍼스 정원을 816명으로 해놨다”며 “교육부는 정부 방침이 바뀌었다고 하는데 백년지계여야 할 교육정책이 수시로 변하면 대학이 어떻게 장기적인 계획을 세우겠느냐”고 했다.

고사 직전 지방 사립대

교육부는 강경 입장을 고수하고 있다. 교육부 관계자는 “대학의 수도권 과밀 억제가 기본 방침”이라며 “개별 대학의 사정을 봐주다간 대원칙이 무너진다”고 말했다. 경동대 사례가 양주뿐만 아니라 동두천·연천, 평택, 파주 등 수도권에 있는 주한미군공여지역으로 확대될 수 있다는 우려다.

대학도 공장처럼 수도권 신설이 까다롭지만 주한미군공여지역에 한해 예외를 두고 있다. 군(軍)에 땅 등을 제공한 대가로 대학 등 지역 발전을 가능케 하는 시설이 들어올 수 있도록 하는 특별법이 마련됐다. 경동대가 양주캠퍼스 정원을 늘린 것도 이런 배경에서다.

하지만 교육부는 “특별법에도 교육부와 협의 아래 장관 승인을 받도록 돼 있는데 경동대는 협의 없이 진행했다”며 “일을 저지르고 난 뒤 ‘배째라’ 식으로 나오는 것은 억지”라고 했다.

교육부와 경동대가 ‘벼랑 끝 대치’를 이어가면서 이미 경동대 양주캠퍼스 입학이 확정된 300여명의 학생만 피해를 볼 가능성이 커지고 있다. 교육부 관계자는 “수시 선발 전에 대학교육협의회 홈페이지를 통해 경동대의 모집 조정은 교육부 허가 없이 이뤄진 행위임을 공지했다”고 말했다.

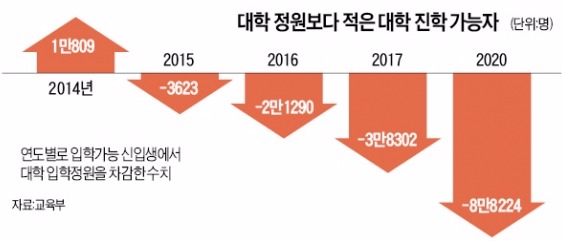

전문가들은 경동대와 비슷한 사례가 앞으로도 재연될 것으로 내다봤다. 이미 작년부터 대학들은 입학정원 미달 현상에 시달리고 있다. 사정이 이런데도 교육부는 ‘지역 균형’이란 원칙에만 매달리고 있다.

서울의 한 대학 총장은 “경쟁력 없는 대학을 퇴출시켜야 하는데 관련 법안은 국회에서 낮잠을 자고 있다”며 “교육부가 형평성이란 논리에 갇혀 다른 멀쩡한 대학의 정원까지 줄이고 있다”고 지적했다.

박동휘 기자 donghuip@hankyung.com

ⓒ 한국경제 & hankyung.com, 무단전재 및 재배포 금지

관련뉴스