'뇌물죄' 고개 저은 법원

법조계 "강요·협박에 돈 뜯긴 기업 뇌물죄 적용은 무리"

"지원 경위 다툼의 여지"

삼성합병 이후 대통령 독대, 대가관계 성립 앞뒤 안맞아

"관련자 조사도 미흡"

돈 받은 최순실·대통령 조사 않고 공여자부터 처벌은 말 안돼

[ 김병일 기자 ]

“(뇌물 수수자인) 박근혜 대통령 조사도 안 했는데 이재용 삼성전자 부회장을 먼저 무리하게 수사한 게 아닌가” “뇌물죄라는 프레임을 계속 가져갈 수 있겠나.” 이재용 부회장의 구속영장이 기각된 19일 오후 서울 대치동 박영수 특별검사팀 기자실. 대변인인 이규철 특검보에게 기각 사유를 묻는 기자들의 질문이 쏟아졌다. 이 특검보는 “영장 청구가 성급했다는 판단은 적절치 않다”며 애써 담담한 표정을 지었다. 법조계는 “처음부터 무리한 영장 청구였다”고 입을 모았다.

◆법조계 “애초 무리한 영장 청구”

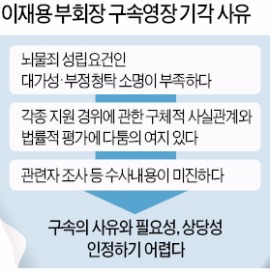

법원은 우선 이 부회장에게 뇌물죄를 적용한 것 자체를 문제 삼았다. 조의연 영장전담 부장판사는 “뇌물범죄 요건이 되는 대가관계와 부정한 청탁 등에 대한 소명이 부족하다”고 지적했다. 뇌물죄가 성립하려면 공무원의 직무와 금품 제공 사이에 ‘대가관계’가 있어야 한다. 제3자 뇌물죄는 대가관계는 물론 ‘부정한 청탁’도 존재해야 한다.

법원은 우선 이 부회장에게 뇌물죄를 적용한 것 자체를 문제 삼았다. 조의연 영장전담 부장판사는 “뇌물범죄 요건이 되는 대가관계와 부정한 청탁 등에 대한 소명이 부족하다”고 지적했다. 뇌물죄가 성립하려면 공무원의 직무와 금품 제공 사이에 ‘대가관계’가 있어야 한다. 제3자 뇌물죄는 대가관계는 물론 ‘부정한 청탁’도 존재해야 한다.특검팀은 미르·K스포츠재단에 대한 204억원 출연과 정유라 씨 승마훈련 지원 213억원 등 430억원이 삼성 합병과 그룹 경영권 승계를 위한 부정한 청탁의 대가라고 봤지만 법원은 이를 받아들이지 않았다. “대통령의 강요·협박에 따라 어쩔 수 없이 지원했기 때문에 삼성은 ‘피해자’”라는 삼성 측 주장에 손을 들어줬다. 검찰 출신의 한 변호사는 “53개 기업이 재단에 출연했는데 삼성만 따로 떼내 뇌물죄로 처벌하겠다는 특검 측 논리에 무리가 있었다”고 설명했다.

법원은 또 “각종 지원 경위에 관한 구체적 사실관계와 법률적 평가에도 다툼의 여지가 있다”고 했다. 박 대통령과 이 부회장이 독대한 2015년 7월25일은 국민연금의 삼성합병 찬성 결정(7월10일) 보름 뒤의 일이어서 대가관계 성립을 위한 선후관계가 맞지 않는다는 게 대표적 사례다. 특검팀은 ‘사후뇌물’ 가능성 등을 들어 포괄적 뇌물죄 법리를 적용했지만 법원의 판단은 달랐다.

공무원 범죄인 뇌물죄가 인정되려면 ‘최순실 씨 지원=박 대통령 지원’이라는 등식이 성립해야 한다. 특검은 두 사람이 경제적으로 한 몸인 ‘이익공유’ 사이였다고 주장했지만 설득력이 떨어진다는 지적이 잇따랐다. 법원은 그동안 공무원의 부인이나 남편이 뇌물을 받았을 때, 공무원에게 돈을 빌려준 채권자가 대신 뇌물을 받았을 때 등에 한해 예외적으로 ‘경제적 공동체’ 개념을 인정해왔다.

뇌물죄 관련자에 대한 특검 조사가 미진했다는 점도 구속영장 기각 사유에 포함됐다. 판사 출신의 한 변호사는 “뇌물을 받은 최씨와 박 대통령을 조사하지 않은 채 뇌물공여자만 처벌하겠다는 것은 법논리에 맞지 않다”고 말했다.

◆영장 기각 이끌어낸 삼성의 방패

박영수 특검팀은 양재식 특검보(사법연수원 21기) 등 막강 화력을 내세웠지만 삼성 측 방패를 뚫지 못했다. 법무법인 태평양 소속 변호사를 주축으로 한 삼성 측 변호인단은 지난 18일 열린 영장실질심사에서 3시간40분간에 걸친 ‘법정혈투’를 벌인 끝에 영장 기각을 이끌어냈다. 판사 출신 송우철(16기), 문강배(16기) 변호사가 대표선수였다. 송 변호사는 법원 재직 당시 법리에 정통한 ‘선두 주자’로 손꼽혔다. 대법원 선임재판연구관과 수석재판연구관에 이어 2013년 서울행정법원 수석부장판사를 끝으로 법복을 벗고 태평양에 스카우트됐다. 당시 법조계에선 “태평양이 대어를 낚았다”고 평가했다.

문 변호사는 ‘BBK 주가조작 사건’ 정호영 특검팀에서 특검보를 맡았다. 윤석열 특검팀 수사팀장(23기)과 서울대 79학번 동기로 절친한 사이란 점에서 주목받았다. 이정호 변호사(28기)도 이 부회장이 특검에 출석할 때 내내 곁을 지켰다. 이 변호사는 서울중앙지검, 예금보험공사 금융부실책임조사본부 파견, 대전지검 특수부 등을 거쳤다. 영장실질심사에는 대법원 재판연구관 출신의 권순익 변호사(21기)와 오명은 변호사(38기) 등 6명의 변호인이 도왔다. 성열우 팀장(사장·18기)을 좌장으로 한 삼성 미래전략실 법무팀도 가세해 힘을 보탰다.

김병일 기자 kbi@hankyung.com

관련뉴스