NIE 포인트

공무원 수를 크게 늘렸을 때 장점과 부작용을 생각해 보자.

민간 기업의 고용 확대를 촉진하기 위한 방안을 토론해보자.

[ 임현우 기자 ]

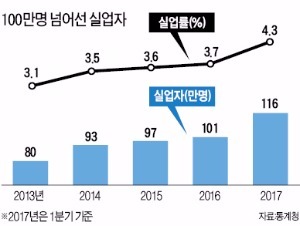

‘취포자’(취업 포기자) ‘문송합니다’(문과라서 죄송합니다) '삼포세대‘(연애·결혼·출산을 포기한 세대) ’헬조선‘(지옥 같은 한국)…. 젊은층에서 회자되는 씁쓸한 신조어들의 어원은 모두 취업난과 연결돼 있다. 과거 어느 세대보다 열심히 스펙 쌓고 공부했는데도 취업문은 열리지 않는다는 절망감의 표현이다. 구직자들이 느끼는 ‘채용 절벽’은 심각한 수준이다. 통계청에 따르면 지난해 실업자 수는 101만2000명으로, 지금의 실업 통계가 도입된 2000년 이후 처음 100만명을 넘어섰다. 15~29세 청년실업률도 역대 최고치인 9.8%로, 전체 실업률(3.7%)을 크게 웃돌았다.

文정부 “공공 일자리 81만개 늘린다”

문재인 대통령은 핵심 일자리 공약으로 공공부문 일자리 5년간 81만개 창출을 내세웠다. 정부부터 일자리를 늘려 얼어붙은 고용시장을 자극하는 ‘마중물’ 역할을 한다는 취지에서다. 소방관, 경찰, 교사, 군인 등 공무원직을 17만4000개 늘리고, 국·공립 병원이나 어린이집 같은 공립시설 일자리를 34만개 만들며, 근로시간 단축을 통한 일자리 나누기 등을 통해 30만개를 더 늘리기로 했다.

문재인 대통령은 핵심 일자리 공약으로 공공부문 일자리 5년간 81만개 창출을 내세웠다. 정부부터 일자리를 늘려 얼어붙은 고용시장을 자극하는 ‘마중물’ 역할을 한다는 취지에서다. 소방관, 경찰, 교사, 군인 등 공무원직을 17만4000개 늘리고, 국·공립 병원이나 어린이집 같은 공립시설 일자리를 34만개 만들며, 근로시간 단축을 통한 일자리 나누기 등을 통해 30만개를 더 늘리기로 했다.시간당 6470원인 최저임금을 2020년 1만원까지 인상하고, 재정지출 증가율도 이전 정부보다 두 배 높은 연평균 7%로 올린다는 방안도 함께 내놨다. ‘큰 정부’로서 적극적인 역할을 해서 고용과 소비를 최대한 끌어올리겠다는 구상이다. 김광두 국민경제자문회의 부의장은 “비상상황에서 경제를 민간에만 맡겨두고 회복을 기다리는 것은 무책임한 얘기이며 정부가 시장에 개입해야 한다”고 했다.

전문가들은 실업 문제에 특단의 대책이 필요하다는 데 공감하지만, 정부 주도의 고용 창출은 근본적 해법이 아니라는 지적도 적지 않다. 한 번 늘어난 공공 일자리는 쉽게 줄일 수 없어 두고두고 재정 부담을 가중시킨다는 점에서다. 이인실 서강대 경제학과 교수는 “민간에 비해 생산성과 효율성이 뒤처지는 공공부문 일자리 창출에만 집중하면 미래세대의 세금 부담과 재정 낭비가 발생할 가능성이 있다”고 말했다.

“낡은 규제 풀어 서비스산업 키우자”

경험적으로 봐도 정부가 만든 일자리는 ‘양질의 일자리’로 부르기 힘들었다. 전임 박근혜 정부도 연 최대 17조원을 일자리 예산으로 쏟아부었지만 ‘숫자 채우기’식의 임시직 양산에 그쳤다는 비판이 많았다. 고용노동부 예산이 투입된 ‘취업성공패키지 지원사업’을 통해 취업한 청년 중 1년 이상 근속자는 17.3%에 그쳤다.

경제학자들은 ‘좋은 일자리는 결국 기업이 만드는 것’이라고 강조한다. 기업이 투자하기 좋은 환경을 만들어 스스로 고용을 창출하게 하는 선순환 구조를 만드는 게 정부의 최우선 역할이라는 것이다. 박병원 한국경영자총협회장은 “일자리를 창출하려면 위원회를 만드는 것보다 기업이 투자를 하게 해야 한다”고 주장했다.

낡은 규제를 풀어 의료, 금융, 교육, 관광 같은 ‘서비스산업’을 육성하는 방안이 우선 거론된다. 전통 제조업에 비해 일자리 창출 효과가 훨씬 크기 때문이다. 10억원어치의 재화·서비스가 생산될 때 생겨나는 일자리 수를 뜻하는 ‘취업유발계수’를 한국은행이 조사한 결과 전기·전자기기는 5.3, 화학제품 6.3, 금속제품 8.1인 반면 교육은 18.1, 보건·사회복지 19.2, 문화·기타서비스는 24.5였다. 랜덜 존스 경제협력개발기구(OECD) 한국·일본 담당관은 “한국의 서비스업 생산성은 제3세계 수준에 머물러 있고 그 원인은 정부의 과도한 규제 때문”이라고 꼬집었다. 역대 정권에서 서비스업 규제를 풀자는 논의는 많았지만 의료 규제 완화는 “민영화 수순”, 핀테크(금융기술) 규제 완화는 “친대기업 정책”이라는 식의 반발을 넘지 못했다.

“노동시장 개혁 과감하게 나서라”

일자리를 늘리려면 노동시장의 구조적 모순에 과감히 칼을 대야 한다는 제언도 많다. ‘사회적 대타협’을 전제로 한 노동시장 개혁이 실패한다면 일자리 확대에 한계가 있을 수밖에 없다는 것이다. 정부가 노동 개혁에 강력한 의지를 보이고 갈등 조정에 나서야 근로시간 단축, 일자리 나누기, 비정규직의 정규직화 등도 가능하다는 게 전문가들의 지적이다.

한국은 고용유연성이 낮아 심각한 저성과자조차 재배치하거나 해고하기 어렵고, 이는 비정규직를 많이 뽑게 하는 원인이 되고 있다. 최근 기아차 노조가 비정규직 사내하청 근로자의 조합원 자격을 박탈하는 안을 70%대 찬성률로 가결하는 등 일부 ‘귀족 노조’의 이기주의도 문제로 꼽힌다. 윤증현 전 기획재정부 장관은 “기득권 저항이 심한 부분을 개혁하지 않고서는 기회가 없다”며 “구조조정에 강력한 드라이브를 걸어야 한다”고 했다.

임현우 한국경제신문 기자 tardis@hankyung.com

관련뉴스