원전 폐기의 대가

최근 대한민국은 ‘탈(脫)원전’ 논쟁에 빠져 있다. 문재인 대통령은 지난 19일 고리 1호기 영구 정지 기념식에서 “고리 1호기 영구 정지는 탈핵 국가로 가는 출발점이자 안전한 대한민국으로 가는 대전환”이라고 말했다. 탈원전을 선언했다고 해서 모든 것이 끝난 게 아니다. 매년 여름 발생하는 전력 부족 현상을 어떻게 해결할지, 전기요금 상승은 어떻게 처리할지 등 해결할 문제는 산더미다.

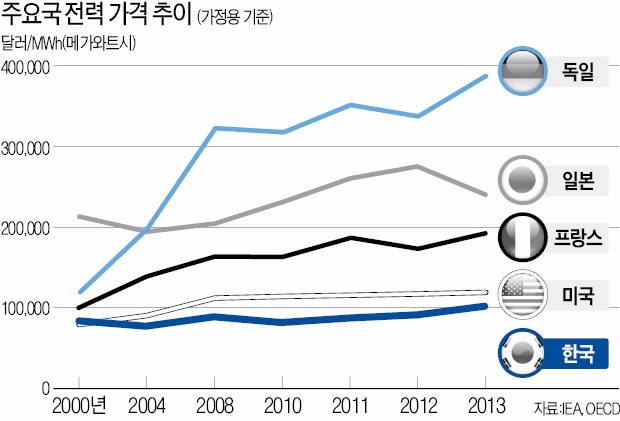

위 그래프는 세계에너지기구(IEA) 자료를 인용한 것으로, 주요 선진국의 가정용 전력가격 추이를 보여주고 있다. 독일을 제외한 나라들은 완만한 오름세를 보이거나 완만한 감소세를 보이는 등 안정적인 움직임을 나타내고 있다. 독일의 전력가격은 2000년에는 일본보다 오히려 낮았다. 프랑스 등과는 큰 차이가 없었다. 하지만 2008년까지 급등해 8년 동안 가격이 두 배나 올랐다. 그 이후에도 계속 올라 2013년에는 프랑스의 두 배가 됐다. 2000년 대비 220%나 올랐다.

이에 반해 프랑스는 지속적인 원전 정책을 펼쳐 전력가격을 안정시켰다. 일본도 2008년 이후 계속 오르는 추세지만 2012년에서 2013년 사이 대폭 내려갔다. 이는 유가가 2011~2012년에 비해 안정됐기 때문이다. 특히 일본 정부는 이때 신재생에너지 매입가격을 대폭 내렸다. 미국은 원자력 발전 비중이 낮지만 셰일가스 등 값싼 천연가스를 확보하면서 요금 수준을 낮게 유지할 수 있었다. 한국의 전력가격은 2000년 이후 줄곧 안정세를 보이고 있다. 지금까지 원전 공급 확대에 따른 효과 덕분이었다.

독일의 전력가격은 왜 가파르게 상승했을까? 독일은 1970년대 석유파동 이후 대체연료 개발에 지속적인 관심을 가지고 있었다. 원자력 발전 역시 관심을 가져 미국, 프랑스, 일본, 러시아의 뒤를 잇는 세계 5위 원자력 발전 대국으로 도약했다. 하지만 1986년에 일어난 체르노빌 원전 사고를 계기로 독일 정부는 원전 폐지를 논의하기 시작했다. 2000년 이르러 슈뢰더가 이끄는 사민당 정권이 들어서자 2021년까지 모든 원전을 폐쇄하기로 결정한다. 2002년에는 원자로의 단계적 폐쇄를 법제화했다. 그 대신 태양광 풍력 등 신재생에너지 생산과 소비에 힘을 쏟기로 결정했다. 이를 위해 세계 최초로 신재생에너지 투자 촉진을 위한 발전차액지원제도(Feed-in Tariff, FIT)를 도입했다. 발전차액지원제도는 신재생에너지원으로 공급된 전력에 대해 생산가격과 거래가격 간의 차액을 정부의 전력산업기반기금으로 보전해주는 제도다. 독일의 경우 정부가 차액을 보전해주는 것이 아니라 최종 전력소비자에게 전력부과금(surcharge)을 부과했다. 이 때문에 독일 전기요금은 2000년 이후 급격히 증가해 2배 이상 가격이 올랐다.

독일, 온실가스 줄인다면서 석탄화력 발전

이뿐만 아니라 단계적 원전 폐쇄로 인한 전력 부족분을 신재생에너지가 모두 대체하기에는 한계가 있었다. 이런 부족분을 메운 것은 석탄을 이용한 화력발전이었다. 하지만 이것도 문제였다. 독일은 2020년까지 온실가스 방출을 1990년 대비 40% 이상 줄여야 했기 때문에 화력발전소를 늘리기보다 줄여야 하는 형편이었던 것이다. 이런 문제들이 일어나자 최근에는 지속적으로 상승하는 전기요금으로 인해 비교적 저렴하면서 이산화탄소 배출로부터도 자유로운 원자력 발전소의 완전 폐쇄 시기를 계획보다 늦춰야 한다는 주장이 제기되고 있다.

체크포인트

국가 에너지 생산체계에서 원자력 발전을 폐기하고 발전단가가 비싼 태양광 풍력 등 신재생에너지로 전환하게 되면 많은 변화가 생긴다. 장차 전기료 상승이나 전력 부족 현상이 나타난다면 어떻게 해결할 수 있을지 생각해보자.

김형진 한국경제신문 연구원 starhawk@hankyung.com

관련뉴스