경제 성장과 실업률의 상관관계를 규명한 대표적인 연구 결과로 ‘오쿤(Okun)의 법칙’이 꼽힌다. 미국 경제학자 아서 오쿤이 찾아낸 ‘한 나라의 산출량(통상 국내총생산·GDP)이 3% 증가하면 실업률은 1%포인트 내려간다’는 식의 패턴을 말한다. 반대로 실업률이 올라가면 GDP는 일정 비율로 감소해 양자간에 음(-)의 상관관계가 분명하게 나타났다.

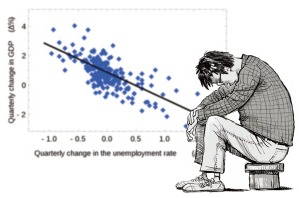

경제 성장과 실업률의 상관관계를 규명한 대표적인 연구 결과로 ‘오쿤(Okun)의 법칙’이 꼽힌다. 미국 경제학자 아서 오쿤이 찾아낸 ‘한 나라의 산출량(통상 국내총생산·GDP)이 3% 증가하면 실업률은 1%포인트 내려간다’는 식의 패턴을 말한다. 반대로 실업률이 올라가면 GDP는 일정 비율로 감소해 양자간에 음(-)의 상관관계가 분명하게 나타났다.성장과 일자리의 중요성이 강조될 때면 늘 오쿤의 법칙이 인용되곤 한다. 하지만 오쿤의 법칙이 나온 지 반백년이 넘었고, 경제여건도 많이 변했다. 1962년 이 규칙이 발표된 이래 기술혁신과 고용노동 시장의 변화는 놀라울 정도다. 이 때문에 근래에는 “오쿤의 법칙이 예전처럼 맞아떨어지지 않는다”는 평가가 적지 않다. 생산의 자동화, 인력과 부품의 국제 아웃소싱, 노동시장에 잔류하는 고령자의 증가 같은 요인 때문이라고 한다. 이른바 ‘고용 없는 성장’의 심화다.

오쿤의 법칙과 비교해볼 만한 경제 지표로 ‘취업계수’가 있다. GDP 10억원에 필요한 취업자 수를 지칭한다. 이것도 성장과 취업자의 상관관계를 보여주는데, 통계는 한국은행이 낸다. 산업별 취업계수를 보면 어떤 분야의 고용창출력이 좋은지 비교해 볼 수 있다.

한 단계 더 나아간 지표로 ‘취업유발계수’도 활용된다. 10억원을 생산할 때, 직접 취업자 외에 파급 효과로 유발되는 다른 산업의 간접 취업자까지 포함한 개념이다. 2005년부터 한국은행이 발표하는 ‘산업연관표’라는 통계에 들어있다. 통계 방식이나 상관관계 분석은 이렇게 진화하는데 정작 일자리는 욕심만큼 생겨주지 않는 것도 고도 산업사회의 역설적 현실이다.

생산기술 발달로 한국의 취업계수가 지속적으로 떨어져왔다. 1990년 43.1명에서 1997년 29.6명으로 내려갔다. 2009년에는 19.9명으로 떨어졌다. 지난해에는 역대 가장 낮은 17.2명이 됐다. 취업계수의 하락 속도가 너무 빠르다는 것도 걱정거리다. 자동화, 무인화, 로봇화가 그만큼 급속히 진행되고 있다는 얘기다.

그나마 취업계수가 높은 대표적인 업종으로 서비스산업이 꼽힌다. ‘사람의 손’이 많이 가는 업종 특성을 볼 때 자연히 그럴 것이다. 물론 서비스산업도 지식기반의 고(高)부가가치화가 가야 할 길이지만, 백만 단위로 급증한 청년 백수들을 보면 찬밥 더운밥 가릴 여유가 없다.

일자리 만들기의 전략지대이지만 국내 서비스산업은 많이 뒤처져 있다. 한은의 GDP 통계를 보면 지난해 4분기에는 8년 만에 가장 저조했다. 서비스 부문의 규제 완화를 담은 서비스산업발전기본법과 규제프리존법안을 장기간 뭉개고 있는 국회 책임이 적지 않다. 이것저것 따지다 보면 문제의 종착점이 국회인 게 너무 많다.

허원순 논설위원 huhws@hankyung.com

관련뉴스