국가 명운 건 연금개혁

연금수급 연령 올려 재정부담↓

러시아, 연금법 개정안 기습 발표

"연금 받기 전에 죽는다" 전국 시위

'차르' 푸틴도 한발 물러서

글로벌 난제 '코끼리 옮기기'

OECD절반, 수급 연령 높이기

호주, 국민 반발 거세자 개혁 포기

브라질, 개혁 미루다 재정악화

[ 추가영 기자 ]

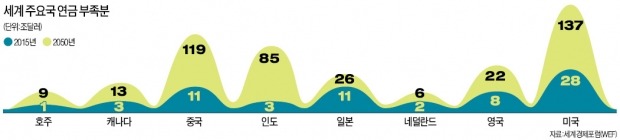

세계 각국 정부가 연금 수급 연령을 올려 재정 부담을 줄이기 위한 개혁을 밀어붙이고 있다. 고령화·저출산·저성장으로 연금 고갈이 눈앞의 현실로 다가오면서 수급 연령 상향이 불가피하기 때문이다. 그러나 국민적 반발이 만만찮다. 개혁의 돌파구를 찾는 데 어려움을 겪고 있다.

◆푸틴의 ‘기습 연금개혁’

블라디미르 푸틴 러시아 대통령(사진)은 이달 초 정부가 당초 제출한 개혁안에서 후퇴한 연금법 개정안에 서명했다. 러시아 전역에서 발생한 시위를 겪고 나서다. 수급 연령 등에서 양보했다. 후퇴로 추가된 비용은 6년간 5000억루블(약 8조원)에 달한다.

러시아 정부는 월드컵이 한창이던 지난 6월 연금개혁안을 기습적으로 발표했다. 남성의 연금 수급 연령을 2028년까지 60세에서 65세로, 여성은 2034년까지 55세에서 63세로 늦춘다는 안이었다. 경제협력개발기구(OECD) 회원국의 평균 정년은 남자가 64.3세, 여자는 63.7세다.

국민의 반발은 푸틴 정부의 당초 예상을 훨씬 뛰어넘는 수준이었다. 러시아 남성의 평균 수명이 66세에 불과한 상황에서 “연금 수급 시점까지 살지 못할 가능성도 있다”는 반발 여론이 급속도로 확산됐다. 푸틴 대통령의 지지율은 지난 3월 대선 당시 80%에서 연금개혁안을 발표한 뒤 60%대까지 떨어졌다.

푸틴 대통령은 8월 TV 담화를 통해 남성의 연금 수급 연령은 당초 제안대로 65세로 두되 여성은 63세에서 60세로 3년 앞당기는 수정안을 발표했다. 수정안에도 불구하고 지난달 9일 지방선거일에 맞춰 러시아 전역 80개 도시에서 정부 연금개혁에 반대하는 대규모 시위가 벌어졌다. 정부 추산으로 모스크바에서 2500명, 상트페테르부르크에서 1000명이 모였다. 시위대는 ‘푸틴은 물러나라’ ‘푸틴은 도둑놈’ 등의 구호를 외쳤다. 이날 하루에만 839명이 검찰에 구금됐다.

수급 연령 조정에 당장 영향을 받지 않는 20~30대 젊은 층이 시위대의 다수를 차지했다. 정부의 연금개혁에 대한 불신이 작용했다는 분석이 나왔다. 로이터통신에 따르면 시위에 참가한 카차 숌니코바(23)는 “그들(정부)이 내 미래의 삶을 훔쳐갔다”고 말했다.

◆세계 곳곳에서 ‘연금개혁 진통’

서방 선진국도 진통을 겪고 있긴 마찬가지다. 정권 명운이 걸려 있는 연금개혁은 ‘코끼리 옮기기’에 비유된다. 독일 연금 전문가 카를 힌리히스 브레멘대 교수는 “(코끼리와 연금은 모두) 덩치가 크고 인기가 많으며 둔해서 움직이기 힘들다”고 말했다.

OECD는 “OECD 국가 절반이 연금 수급 연령을 올리고 있다”고 밝혔다. 세계 각국의 공적연금제도 지속 가능성을 평가하는 지표인 ‘멜버른머서 글로벌연금지수(MMGPI)’에서 1, 2위를 차지한 네덜란드, 덴마크는 연금 수급 연령을 68세까지 올릴 계획이다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 재정적자를 줄이는 개혁의 일환으로 2019년과 2020년 모두 연금 지급액을 0.3%씩만 인상하겠다고 결정했다. 물가 상승률보다 인상 폭이 작아 실질적으로 연금이 깎이게 되자 노년층을 중심으로 불만이 커지고 있다. 마크롱 대통령은 “(재정)적자 제한 규정을 지키기 위해 힘든 정치적 선택을 할 것”이라고 말했다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 재정적자를 줄이는 개혁의 일환으로 2019년과 2020년 모두 연금 지급액을 0.3%씩만 인상하겠다고 결정했다. 물가 상승률보다 인상 폭이 작아 실질적으로 연금이 깎이게 되자 노년층을 중심으로 불만이 커지고 있다. 마크롱 대통령은 “(재정)적자 제한 규정을 지키기 위해 힘든 정치적 선택을 할 것”이라고 말했다.최근 벨기에 전역에서도 정부 연금개혁안에 반대하는 시위가 잇따랐다. 벨기에 정부는 연금 수급 연령을 65세에서 67세로 늦추는 것을 골자로 하는 개혁안을 추진하는 과정에서 진통을 겪고 있다.

국민의 반발 때문에 아예 개혁을 포기하는 사례도 나온다. 호주는 지난 4년간 표류하던 ‘2035년까지 정년을 70세로 연장하겠다’는 연금개혁안을 최근 포기했다. 브라질은 개혁안을 계속 미루면서 국가신용등급 하락과 재정 악화를 겪고 있다.

추가영 기자 gychu@hankyung.com

관련뉴스