(10) 1992년 자본시장 개방

1980년대 중반 간접투자

'코리아 프리미엄' 타고 외국인 전용 수익증권 인기

삼성전자, 해외증권 발행…외국자본 끌어다 쓰기 시작

1992년부터 직접투자 허용

PER 2배 였던 태광산업, 3년 만에 주가 14배↑

대우전자보다 비싸 '논란'

換亂때 썰물처럼 빠져나가

코스피 200대로 폭락

투자자들 패닉 빠트려

[ 이태호 기자 ]

'68억6500만원.’

주식시장 문호를 처음 외국인에게 개방한 1992년 1월3일. 외국인은 약 69억원어치 주식을 직접 매수하며 한국 자본시장에 첫발을 내디뎠다. 바다 건너 날아든 수십억원의 ‘불씨’는 서울 여의도 증권거래소 전자게시판을 온통 붉은 색으로 물들였다. 전체 766개 상장 종목 가운데 512개가 가격제한폭(기준가격별로 최고 6.7%)으로 치솟았다. 종합주가지수는 624.23으로 13.31포인트(2.2%) 뛰어올랐다.

증시 개방 원년인 1992년 외국인은 국내 증시에서 약 1조5000억원어치를 순매수했다. 이후 25년여에 걸쳐 500조원 규모의 국내 주식을 쓸어 담았다. 내재가치에 초점을 맞춘 종목 선정은 재료와 풍문에 의존해온 투자 행태에도 큰 변화를 일으켰다. 우물 안에 갇혀 있던 국내 투자자들은 이를 ‘저(低)PER주 혁명’으로 부르며 놀라워했다.

개방 첫날 나타난 과민 반응은 이후 한국 주식시장의 익숙한 특성으로 자리잡는다. 밀물과 썰물처럼 집단적으로 움직이는 외국인 자금은 종종 적은 금액으로 소규모 개방시장 전체를 뒤흔들었다. 시장의 요동 배경을 외국인 매매 동향에서 찾는 국내 투자자와 언론의 습관도 이때부터 널리 퍼졌다.

기업들은 투명성과 주주환원 강화 요구에 적응하며 선진 경영 문화를 받아들였다. 하지만 압축성장 과정에서 취약해진 지배구조는 단기 주가 부양을 요구하는 투기자본 등 ‘불청객’을 끌어들이기도 했다.

‘코리아 프리미엄’ 시대

“세계에서 가장 싼 주식시장이다. 한국 투자자들이 사지 않는 게 신기할 정도다.”(니컬러스 브랫 코리아펀드 사장)

전두환 대통령 취임 5개월째에 접어든 1981년 1월. 정부는 한국 시장 참여를 원하는 글로벌 금융자본의 개방 압력과 외화 조달원의 다변화 필요성을 의식해 ‘자본시장 국제화 장기계획’을 수립한다. 1990년대 중반까지 △외국인 간접 투자 △국내 기업의 해외 증권 발행 △외국인 직접 투자를 순차적으로 허용하겠다는 내용이었다.

‘외수증권(외국인전용수익증권)’으로 불리는 간접 투자 상품의 포문은 한국투자신탁(현 한국투자증권)이 열었다. 1981년 11월, 1500만달러 규모의 KIT(Korea International Trust)를 출시했다. 다음달엔 대한투자신탁(현 하나금융투자)이 미국 메릴린치를 대표 주관으로 같은 금액의 KT(Korea Trust)를 내놨다. 두 외수증권은 그러나 경기 부진 여파로 1년 뒤 원금마저 까먹으면서 한동안 정부의 자존심에 큰 상처를 남겼다.

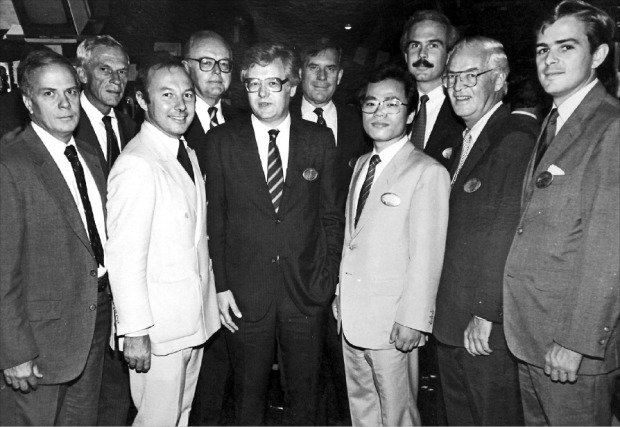

반전의 기회를 노리던 재무부는 한국 경제성장률이 13.2%로 회복한 이듬해인 1984년 5월에 미 스카다스티븐스&클락(현 DWS투자)과 대우증권(현 미래에셋대우)의 합작 형태로 ‘코리아펀드’를 설립하는 작업을 진행한다. 미국 메릴랜드주에 문을 연 이 뮤추얼펀드는 6000만달러의 투자 자금을 모아 그해 8월 뉴욕 증권거래소에 상장했다.

선진 시장에 상장한 최초의 한국 주식 상품인 코리아펀드의 사장은 스카다의 브랫 펀드매니저가 맡았다. 외국인에게 투자 총괄을 맡겼다는 점에서 그동안 나온 외수증권보다 자본시장 개방에 한 걸음 더 다가선 상품이었다. 나중에 금융투자협회장에 오르는 황건호 당시 대우증권 부장이 부사장을 맡았다.

주당 12달러로 공모한 코리아펀드는 첫날부터 전량 매진되며 ‘코리아 프리미엄’ 시대의 개막을 예고했다. 1984년 8월22일 상장 첫날 주당 12.75달러에 거래를 시작한 펀드 가격은 1년 만에 10배에 가까운 122달러까지 치솟았다. 이때부터 다른 외국인 간접투자 상품에도 본격적으로 ‘웃돈(프리미엄)’이 붙기 시작했다.

첫 해외증권 발행

“투자 아이디어가 필요하면 코리아펀드를 보라.”(포브스) “한국은 경제 목표와 관련해선 정치권에서도 이견이 없다.”(로스앤젤레스타임스)

코리아펀드는 1980년대 중후반 ‘3저(낮은 금리·유가·원화가치) 호황’에 따른 한국 경제의 도약에 힘입어 뉴욕 ‘국가펀드(country fund)’ 시장의 스타로 떠올랐다. 코리아펀드의 성공에 자신감을 얻은 재무부는 1985년부터 개방의 두 번째 단계로 국내 기업의 해외 자금 조달을 허용했다.

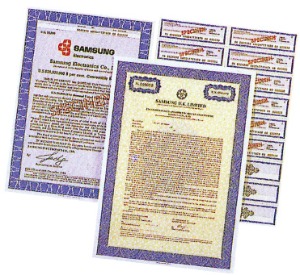

해외 증권 발행의 첫 테이프를 끊은 회사는 삼성전자였다. 삼성전자는 1985년 12월 유로달러본드 시장에서 2000만달러의 전환사채(CB) 발행에 성공했다. 만기는 15년, 금리는 연 5%였다. 이듬해엔 대우중공업(현 대우조선해양) CB( 4000만달러 ), 대한석유공사(현 SK이노베이션) CB 2000만달러, 금성사(현 LG전자) CB 3000만달러 등 대기업들의 저금리 해외 증권이 본격적으로 쏟아졌다.

해외 증권 발행의 첫 테이프를 끊은 회사는 삼성전자였다. 삼성전자는 1985년 12월 유로달러본드 시장에서 2000만달러의 전환사채(CB) 발행에 성공했다. 만기는 15년, 금리는 연 5%였다. 이듬해엔 대우중공업(현 대우조선해양) CB( 4000만달러 ), 대한석유공사(현 SK이노베이션) CB 2000만달러, 금성사(현 LG전자) CB 3000만달러 등 대기업들의 저금리 해외 증권이 본격적으로 쏟아졌다. 거액의 자금이 국경을 넘나들자 글로벌 증권사들의 한국 사무소도 우후죽순처럼 생겨났다. 1981년 노무라증권을 시작으로 1992년 자본시장 직접 투자 허용 전까지 20여 곳의 외국계 증권사가 서울에 입성했다.

한국 증권사들도 글로벌 투자은행(IB)을 꿈꾸며 사세를 확장해 나갔다. 1984년 대우증권의 도쿄사무소를 필두로 같은 기간 30여 개사가 해외에 사무소를 차렸다. 강력한 자본력을 지닌 대기업들의 신규 참여도 잇따랐다. 삼성은 삼성생명 등을 통해 1992년 국제증권을 인수하면서 증권업에 진출했다. 선경(SK)그룹은 1991년 최종현 당시 회장이 태평양증권을 인수하는 방식으로 금융산업에 발을 들였다.

국내 증권산업이 해외 금융자본과 경쟁할 만한 체력을 갖췄다고 판단한 재무부는 1991년 마침내 개방의 최종 단계 이행을 확정한다. 1992년부터 종목당 10% 한도로 외국인의 직접 투자를 허용하겠다는 내용이었다.

‘低PER주 혁명’

“태광산업이 대우전자보다 비싸다고?”

외국인은 직접 투자 빗장이 풀리자마자 태광산업 한국이동통신서비스(현 SK텔레콤) 신영(현 신영와코루) 대한화섬 등 주가수익비율(PER·시가총액/순이익)이 낮은 주식을 쓸어 담았다. 1992년 1월 증시 개방 당일 5만원 수준이었던 태광산업 주가는 다음달 증시 사상 처음으로 10만원을 뛰어넘으며 화제의 중심에 섰다. 연초 태광산업 PER은 약 2배로 여전히 저평가 영역이었지만, 낯선 현상에 당황한 투자자들 사이에선 ‘저PER주 혁명’이란 말이 크게 유행했다.

브레이크 없는 상승으로 ‘황제주’로 불리던 태광산업은 1995년 주당 70만원, 시가총액 8000억원을 돌파하며 주식의 적정 가치를 둘러싼 갑론을박에 불을 지폈다. 과거 ‘트로이카주(건설·금융·무역)’로 불린 삼성물산과 동아건설은 물론 대우전자와 현대자동차써비스(1999년 현대자동차와 합병)까지 능가했기 때문이다.

외국인의 가치주 사냥은 대형 우량주를 중심으로 매년 전체 주가 수준을 밀어올렸다. 정부는 주식시장 침체 징후가 나타날 때마다 소유 한도를 단계적으로 확대(1992년 일반 종목의 10%→1996년 20%)했고, 외국인은 신규 매수 주체로 등장해 주가를 떠받쳤다. 1980년대 말 상장한 포항제철공업(포스코)과 한국전력 등 ‘국민주’ 청약자들의 손실 만회에도 외국인들이 1등 공신 역할을 했다. 개방 3년차인 1994년 9월 코스피지수는 5년여 만에 1000을 회복했다.

외국인을 향한 환호성이 원성으로 뒤바뀌는 첫 사건은 코스피지수 1000 돌파 3년 뒤에 발생했다. 아시아 외환위기가 한국을 덮친 1997년 하반기에만 외국인들은 2조원에 가까운 주식을 매도했고, 지수는 이듬해 200대까지 내려앉았다. 수습에 나선 정부가 투자 한도를 1997년 55%로 대폭 늘리고, 1998년 5월에는 완전 철폐했지만 외국인의 흥미를 끌지는 못했다.

경영권 간섭

외국인 주주의 등장은 한국 기업들이 선진 경영문화를 이식하는 촉매 역할을 했다. 기업설명회(IR) 담당자들은 장기 전략과 배당 계획을 둘러싼 외국 기관투자가들의 질문에 답하느라 진땀을 빼야 했다.

경영권 간섭을 통한 단기 수익 추구로 기업을 곤경에 빠뜨리기도 했다. 2003년 소버린자산운용은 SK의 2대주주(지분율 15%)로 올라선 뒤 경영진의 퇴진을 요구했다. 아이칸파트너스는 2006년 스틸파트너스와 연합하는 방식으로 KT&G 2대주주(7%)로 올라 주가 부양책을 요구했다. 엘리엇매니지먼트는 2015년 기습적으로 삼성물산의 3대주주(7%) 지위를 확보했다고 밝히며 삼성물산-제일모직 간 합병에 반기를 들었다.

행동주의펀드 등으로 불리는 이들 투자자는 주가 부양을 요구하고 목적을 달성하면 바로 주식을 처분했다.

이태호 기자 thlee@hankyung.com

관련뉴스