대만 원전정책 '원점으로'

지난해 여름 18년 만에 '블랙아웃'

도시기능 마비…촛불로 버텨

전력예비율 적정수준 42일 불과

국민들 전력수급 불안 더 커져

화력발전 비중도 2% 감소 그쳐

GDP 14% 차지하는 반도체산업

정전땐 타격…親원전으로 돌아서

[ 김형규/강동균 기자 ]

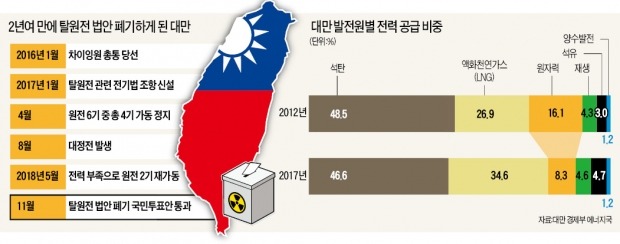

차이잉원 대만 총통의 아시아 최초 탈원전 정책이 원점으로 돌아가게 됐다. 2025년까지 원자력 발전을 모두 중단하도록 한 전기법 95조1항의 폐기를 묻는 국민투표가 지난 24일 59% 찬성률로 통과됐기 때문이다.

‘원전’이 아니라 ‘탈원전 정책’을 폐기해야 한다는 여론이 높아진 데 따른 것으로 전력 수급 불안이 직접적인 원인으로 꼽힌다. 올해 들어 전력공급예비율이 적정 수준(10%)을 넘어선 날이 42일에 불과했던 것으로 전해졌다. 탈원전 시행 후 2년간 환경오염을 부르는 화력 발전 비율이 크게 낮아지지 않았다는 점과 전기요금 인상에 대한 우려가 시민들의 불만을 키웠다.

올해 3월부터 전력수급 불안

탈원전 폐기 국민투표가 통과된 이유는 지난해 여름 18년 만에 발생한 대정전(블랙아웃)으로 전력 수급 불안감이 가중됐기 때문이라는 시각이 많다.

지난해 8월 대만에선 828만 가구가 정전되고 퇴근시간대 신호등이 일제히 꺼지면서 도시 기능이 마비되는 초유의 사태가 발생했다. 마오리현에서는 촛불을 켰다가 화재가 발생해 지체장애인이 목숨을 잃기도 했다. 대만 행정원은 당시 “액화천연가스(LNG) 발전소에서 일하는 직원이 공급밸브를 잘못 작동해 가스 공급이 차단됐기 때문”이라며 탈원전이 정전의 직접적인 원인이 아니라고 해명했다.

그럼에도 전력 수급 불안을 우려하는 목소리는 커졌다. 언제든 이 같은 사태가 재발할 수 있다는 목소리도 터져 나왔다. 지난 5월29일에는 전력공급예비율이 2.89%까지 떨어져 지난해 블랙아웃 사태 때의 예비율(3.17%)을 밑돌았다.

대만 정부는 전력난을 피하기 위해 지난 5월 원전 2기를 재가동하기도 했다. 통상 7~8월에 집중된 전력수급 불안이 갈수록 앞당겨져 올해는 3월 초부터(3.49%) 전력 수급이 불안해지는 등 상황이 악화됐다.

대만 국내총생산(GDP)의 14%를 차지하는 주요 산업인 반도체 공장도 정전으로 인해 타격을 받을 수 있다는 지적도 나왔다. 핀궈일보는 반도체업체 TSMC가 1분간 정전되면 81억대만달러(약 2967억원)의 손실을 볼 것이라고 내다봤다.

심각한 대기오염도 원인

급진적 탈원전 정책으로는 화력 발전량을 줄이기 힘들다는 지적도 제기됐다. 결과적으로 대기오염도 개선하지 못하고 전력난만 부추길 것이라는 비판론이 거세진 배경이다. 차이 총통이 지난해 1월 탈원전을 위한 전기법을 시행한 이후 원자력 발전 비중은 16.1%에서 8.3%로 곤두박질했다. 하지만 석탄을 이용한 화력 발전은 48.5%에서 46.6%로 큰 차이가 없었다.

대만은 이번에 ‘화력발전 생산량을 매년 평균 최소 1% 줄이는 데 동의하는가’라는 안건도 국민투표에 올렸다. 이 역시 투표자 76%의 찬성으로 가결됐다. 대만 국민은 화력발전을 줄이되 원전을 되살리는 쪽을 선택한 것이다. 미국 환경운동가 마이클 셸런버거는 대만이 원전을 대체하기 위해서는 태양광 농장 617개를 설립해야 하며 배터리나 토지 비용을 제외한 비용이 710억달러에 이른다고 지적했다.

전기요금 인상 우려도 탈원전 정책 폐기의 배경으로 꼽힌다. 원자력 발전이 줄어들면서 대만 전력 생산 비용은 지난해 대비 올 10월 기준으로 7% 상승했다. 국영 전력회사 대만전력은 지난 4월 전력 소비를 줄이기 위해 전기요금을 평균 3% 인상했다. 선룽진(沈榮津) 대만 경제부 장관은 지난해 10월 “(원전이 완전 폐기되는) 2025년까지 소비자 전기 요금이 19% 오를 것”이라고 밝힌 바 있다.

김형규 기자/베이징=강동균 특파원 khk@hankyung.com

관련뉴스