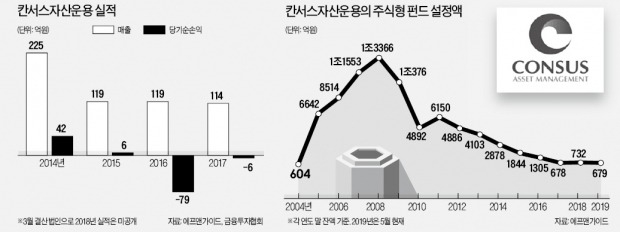

자본잠식으로 존폐 위기

잇단 투자실패로 적자 누적

1조 넘던 설정액 600억원대로

금융위, 적기시정조치 명령

[ 이호기 기자 ]

금융위원회가 지난 15일 칸서스자산운용에 적기 시정조치 명령을 내렸다. 지난해 말 기준으로 부채(131억5915만원)가 자본(57억4711만원)을 초과하면서 건전성에 문제가 생긴 탓이다. 칸서스의 자기자본은 최소 영업자본(105억4413만원)은 물론 법정 최저자본(84억원)조차 밑돌았다. 칸서스는 다음달 말까지 감자나 증자 등 경영개선계획을 제출해야 한다.

금융위원회가 지난 15일 칸서스자산운용에 적기 시정조치 명령을 내렸다. 지난해 말 기준으로 부채(131억5915만원)가 자본(57억4711만원)을 초과하면서 건전성에 문제가 생긴 탓이다. 칸서스의 자기자본은 최소 영업자본(105억4413만원)은 물론 법정 최저자본(84억원)조차 밑돌았다. 칸서스는 다음달 말까지 감자나 증자 등 경영개선계획을 제출해야 한다.칸서스는 이헌재 전 금융감독위원장 시절 대변인을 지낸 김영재 회장이 2004년 5월 “‘한국판 칼라일’이 되겠다”는 야심찬 목표로 설립했다. 역시 ‘이헌재 사단’의 일원인 변양호 전 재정경제부 금융정책국장이 이듬해 세운 보고펀드와 함께 토종 사모펀드(PEF) 1호로 자리매김했다. 15년 만에 문을 닫을 위기에 처한 칸서스에 과연 무슨 일이 벌어진 걸까.

칸서스의 첫 출발은 순조로웠다. 국내 금융시장의 큰손인 군인공제회가 후원자로 나섰다. 군인공제회는 칸서스 설립 자본금 100억원 가운데 40억원을 댔다. 이어 한일시멘트(29%) 하나증권(15%) 보성건설(11%) 한국상호저축은행(5%) 등이 주주로 참여했다. 군인공제회는 칸서스가 진로 대선주조 등 기업 인수를 시도하는 과정에서도 든든한 물주 노릇을 했다.

첫 계약은 2005년 말에 나왔다. 8개 연기금 등의 자금을 모아 결성한 ‘칸서스인베스트먼트3호’는 당시 벤처 신화의 상징이던 메디슨 지분 40.9%를 1201억원에 사들였다. 사실상 펀드 설정액(1500억원)의 전부를 건 모험이었다. 김 회장의 과감한 베팅은 적중했다. 칸서스는 6년 만인 2010년 말 메디슨을 삼성그룹에 매각해 수백억원대 차익을 남겼다.

주식형 공모펀드 운용에서도 성과가 이어졌다. 칸서스하베스트적립식 펀드는 2007년 설정액 1조원을 넘어서는 등 대형 펀드로 성장했고 국내 최초의 월지급식 펀드인 칸서스뫼비우스블루칩 펀드도 시장의 호응을 얻었다.

주식형 공모펀드 운용에서도 성과가 이어졌다. 칸서스하베스트적립식 펀드는 2007년 설정액 1조원을 넘어서는 등 대형 펀드로 성장했고 국내 최초의 월지급식 펀드인 칸서스뫼비우스블루칩 펀드도 시장의 호응을 얻었다.그러다 산업은행과 함께 2010년 인수한 금호생명(현 KDB생명)에서부터 일이 꼬이기 시작했다. 5년 내 매각을 목표로 6500억원에 인수했지만 10년이 지난 지금까지도 산은 울타리에서 벗어나지 못했다. 추가 대출과 증자 등으로 회수해야 할 원금만 1조1500억원에 달한다. KDB생명의 적정 가치는 고작 5000억~6000억원 선인 것으로 알려졌다.

2013년 한국토지신탁 인수 실패도 타격이 컸다. 칸서스가 1260억원의 인수자금 가운데 500억원을 조달하지 못한 게 결정적인 패인이었기 때문이다. 컨소시엄 파트너였던 케이프 측은 칸서스 탓에 몰취당한 계약금 57억원을 물어내라며 손해배상청구 소송을 냈고 법원 측은 케이프 손을 들어줬다.

해외 부동산 등 대체투자에 일찍 눈을 뜬 칸서스는 2005년부터 관련 투자에 나섰지만 글로벌 금융위기로 거액의 손실을 보기도 했다. 2007년 러시아 사할린 골프장 건설사업에 투자하는 ‘사할린부동산펀드’에 우리은행과 NH투자증권이 각각 300억원, 100억원을 투자했지만 금융위기로 돈이 고스란히 묶였다. 3년 만기가 지나도록 투자금을 한푼도 돌려받지 못한 우리은행과 NH투자증권은 2015년 칸서스를 상대로 소송을 제기했고 1심 법원은 각각 70억원과 23억원을 돌려주라고 판결했다.

2008년부터 2015년까지 칸서스에서 일한 한 주식 펀드매니저는 “회사가 어려워지자 2014년부터 국민연금 등 기관부터 본격적으로 돈을 빼가기 시작했다”며 “2015년 회사를 나올 때쯤엔 기존부터 일하던 운용역은 단 한 명도 남아 있지 않았다”고 전했다.

회사의 소유와 경영이 일치하지 않은 점도 한계로 지적된다. 칸서스의 최대주주는 2008년 군인공제회에서 이후 한일시멘트로 바뀌었지만 경영권은 김 회장이 사실상 전권을 행사했다. 업계에서는 김 회장의 명성 덕에 ‘칸서스=김영재’ 등식이 성립했다. 지배력 강화를 위해 자신의 지분을 늘리려던 김 회장 측과 한일시멘트 측은 2009년 소송전을 불사하며 ‘진흙탕 싸움’을 벌였다. 김 회장 측이 결국 승리하긴 했지만 당시 우군으로 참여한 회사가 인수 대상인 금호생명이어서 논란을 낳기도 했다.

잇단 투자 실패 등으로 경영이 어려워진 김 회장은 2015년부터 회사 매각을 시도했지만 각종 소송으로 인한 우발채무로 세 차례나 무산되는 아픔을 겪었다.

김 회장은 최근 당국의 경영개선명령이 나온 직후 한국경제신문 마켓인사이트와 단독 인터뷰를 하고 “나는 이제 시장에서 퇴장하는 사람”이라며 “회사를 깨끗하게 살려 새로운 주인을 찾아주는 마지막 역할을 하고 싶다”고 말했다. 그러나 ‘토종 1호 PEF’의 명예로운 퇴장은 그리 쉽지 않을 것이란 게 업계 전망이다.

이호기 기자 hglee@hankyung.com

관련뉴스