국립현대미술관 탄생 100주년展

유작 100점과 자료 100점 소개

[ 은정진 기자 ]

“우주 속에는 수를 헤아릴 수 없는 사물이 존재한다. 나는 일체의 어떤 표현행위를 멈추고 사물이 말하는 소리를 듣고자 하는 것이다.”

“우주 속에는 수를 헤아릴 수 없는 사물이 존재한다. 나는 일체의 어떤 표현행위를 멈추고 사물이 말하는 소리를 듣고자 하는 것이다.”일본 미술계에서 전위미술 운동인 ‘모노하(物波·School of Things)’의 원조로 불리는 작가 곽인식(1919~1988·사진)이 남긴 말이다.

‘물성(物性)’ 자체에 주목한 전위적 작품으로 일본과 국내 화단에 영향을 준 곽인식의 예술세계를 집중 조명하는 회고전 ‘곽인식’전이 13일 국립현대미술관 과천관에서 막을 열었다. 곽인식 탄생 100주년을 기념해 열리는 이번 전시는 국내와 일본에 있는 그의 작품 100여 점과 미공개 자료 100여 점을 함께 선보인다.

일본 미술계에서 활동한 곽인식은 사물과 자연의 근원을 탐구하며 시대를 앞서간 선구적인 작업 세계를 전개했다는 평가를 받는다. 1960년대 초반부터 유리, 놋쇠, 종이 등 다양한 소재를 실험하며 사물과 자연의 근원적 형태인 점, 선, 원에 주목해 물질을 탐구했다. 그의 예술적 성과는 재일 한국인이라는 이유로 일본 미술계에서 제대로 조명받지 못하다가 1960년대 후반 이탈리아에서 시작된 오브제 아트인 ‘아르테 포베라(arte povera)’와 1970년대 일본 모노하라는 흐름에 조응하면서 재평가되기 시작했다.

1960년대 초반부터 물질을 탐구했던 그의 작품은 모노하를 견인한 일본 작가는 물론 이우환, 박서보 등 후배 대가들의 작업에 직·간접적으로 영향을 남겼다. 원색 물감에 석고를 발라 두터운 질감을 표현한 그의 모노크롬 작품은 단색조 모노크롬 회화들과 이미지나 구성에서 밀접하게 연결돼 있다는 평가를 받는다.

전시는 1937년부터 1950년대까지 그의 작품세계 초창기를 다룬 ‘현실인식과 모색’, 1960~1975년에 이르는 ‘균열과 봉합’, 1976년부터 1988년 세상을 뜨기까지 말년의 작품들이 모인 ‘사물에서 표면으로’ 섹션으로 나뉜다. ‘현실인식과 모색’에선 초기작인 ‘인물(남)’(1937)과 ‘모던걸’(1939) 등 그의 초기작과 전후 암울했던 일본 현실을 초현실주의 경향으로 반영한 ‘작품 1955’ 등이 걸렸다.

‘균열과 봉합’은 작가가 사물의 물성을 본격적으로 드러낸 작품들로 채워졌다. 모노크롬 회화로부터 캔버스에 바둑알 철사 유리병 전구 등과 같은 오브제(기성품)를 붙인 작업, 유리 놋쇠 철 종이 등 재료 자체에 주목한 작품들이 소개된다. 특히 곽인식 작품 행위의 핵심인 ‘깨뜨린 유리’를 붙여 지울 수 없는 흔적을 제시한 작품들(1961~1963년)을 집중적으로 선보인다. 좌우 대립과 분단이라는 시대적 난관을 ‘균열’로 인식하고 이를 ‘봉합’으로 극복하려는 작가의 태도와 의지를 담은 작품들이다.

박수진 학예연구사는 “돌이나 흙 같은 자연물과 달리 곽 작가는 인간에 의해 새롭게 탄생한 ‘유리’라는 물질에 큰 애착을 보였다”며 “이번 전시는 그의 삶을 입체적으로 보여주고자 유리 작품에 포커스를 맞췄다”고 설명했다.

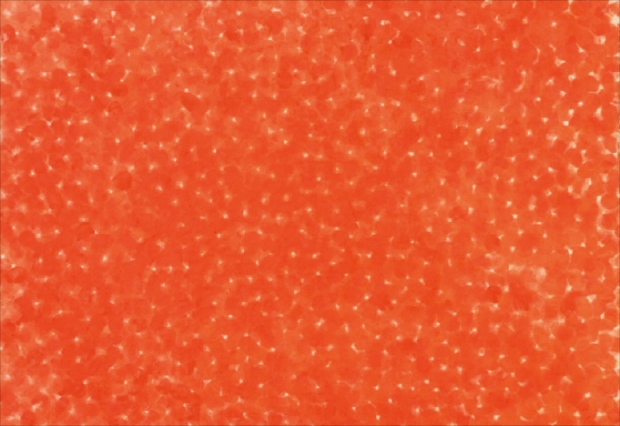

‘사물에서 표면으로’에선 강에서 가져온 돌을 쪼개 다시 자연석과 붙이거나 손자국을 남긴 점토를 만들고, 나무를 태워 만든 먹을 다시 나무 표면에 칠하는 등 인간 행위와 자연물을 합치하려고 시도한 작품들을 보여준다. 작가는 후기에는 붓으로 종이에 무수히 많은 색점을 찍어 종이 표면 위에 공간감을 형성하는 회화를 선보였다.

이번 전시에는 작가 사후 오랜 기간 방치됐다가 발굴돼 6개월 동안 보존 처리 과정을 거쳐 복원한 작품 48점도 공개한다. 윤범모 국립현대미술관장은 “곽인식이 탐구한 ‘물성’이 시대를 앞서 어떻게 발현되고 전개됐는지 총체적으로 조망할 수 있는 기회”라며 “일본과 한국 화단에 직·간접적으로 영향을 미친 그의 위상을 재조명하는 계기가 될 것”이라고 말했다. 전시는 오는 9월 15일까지.

은정진 기자 silver@hankyung.com

관련뉴스